不沉默的字:藝評書寫與其生產語境

打開藝術書寫世界!管窺與丈量藝評的跨際語言、生產文化與其傳播社會。

本書是作者以「元藝評」(Meta-art criticism) 的概念,視「藝評研究」為藝評的本體,叩問何謂藝評與其範疇,期能從藝評語言的生產過程及其生態,管窺與丈量藝評語境、美學生產,進而勾勒出藝術社會中的語言與文化機制。

NT$340 NT$255

藝評已死?

當媒體充斥藝術市場消息與畫廊行銷廣告、當藝術明星不斷被製造與追捧,在重重華麗的煙幕彈中,藝術評論該何去何從?又該如何堅持核心價值精神?

2025典藏藝術季 11.30前,全館圖書79折2本以上75折

14 件庫存

藝評已死?

當媒體充斥藝術市場消息與畫廊行銷廣告、當藝術明星不斷被製造與追捧,在重重華麗的煙幕彈中,藝術評論該何去何從?又該如何堅持核心價值精神?

作者派翠西亞.畢克斯在《藝術評論的終結》中試圖對當代藝術評論現狀提出觀察與擔憂。

當藝評不處於危機中,而是達成共識與妥協時,就是該擔心的時候了!策展人取代了藝評者、藝評或評論者沒有客觀的依據標準,現今藝評已失去它的定位,成為另一種形式的新聞、藝評的聲音被網路上的喧囂淹沒,不再被聽到了。

派翠西亞.畢克斯擔任英國專業藝術雜誌《藝術月刊》編輯長達三十餘年,對於當前在藝術批判性寫作上的諸多問題與爭議,包括反思藝術的本質、反思藝術家與藝評家的關係、批判性論述的學院化,以及藝術史與藝術評論間的關係等議題,扣合當今藝術評論的現況、矛盾與困境,提出觀點明確而又發人省思的觀察與見解。

【名人推薦】

派翠西亞.畢克斯寫道:「若藝術評論不被認為處於危機之中,甚至存在著共識,這時才真該令人擔心。」畢克斯對於當前普遍認為藝評家的功能是強加一種支配性的價值判斷的觀點提出了質疑。與此相反,她提出擲地有聲的異議。認知到無論是藝術還是評論都「正面臨被收編、被體制化與理論化而就此消失的風險」,她堅持獨立評論持續存在的迫切性。——巴瑞.夏柏斯基(Barry Schwabsky),藝評家,《國家》(The Nation)

在本書中,派翠西亞.畢克斯不僅以強而有力的論述,指出藝術評論一路走來的重要性,更舉證說明當前藝評令人驚訝的活力。波特萊爾曾說過「為了為自身的存在提供正當性,評論本應有所偏私、充滿激情並具政治性。」,本書將進一步主張藝評本身即「有所偏私、充滿激情並具政治性。」——馬庫斯.費爾哈根(Marcus Verhagen,倫敦蘇富比藝術學院資深講師)

相關文章|藝術評論的相對性理論:文化相對論及其質疑

➤ 追蹤典藏藝術出版Facebook和Instagram

➤ 尋找更多閱讀靈感 Artco Books Inspiration

作者|派翠西亞.畢克斯 (Patricia Bickers)

為《藝術月刊》主編暨藝術月刊(Art Monthly)基金會總監。她曾任教於倫敦的西敏寺大學與聖馬丁藝術學院,並曾在包括倫敦金匠學院、格拉斯哥藝術學院與牛津大學羅斯金藝術學院在內的多家藝術機構擔任客座講師。畢克斯的文章散見於多本專書與展覽圖錄之中,她同時也主編了以藝術家訪談為主的《談論藝術》(Talking Art),這套專書的上下兩冊分別於2007年與2017年由《藝術月刊》與Ridinghouse共同出版。她於2008年為愛丁堡的水果市場藝廊(Fruitmarket Gallery)策劃了「印製傳奇:西部的神話」(Print the Legend: The Myth of the West)展覽,並為2005年於利物浦FACT新媒體藝術中心展出的「藝評人的選擇」(Critic’s Choice)一展的共同策展人。她曾擔任2001年透納獎(Turner Prize)與2009年北部藝術獎(Northern Art Prize)的評審,也負責為2012年白教堂藝廊的公開徵件展評選作品。畢克斯現為當代藝術學會(Contemporary Art Society)的顧問。

譯者|高文萱

中央大學藝術學研究所與倫敦大學學院(University College London)藝術史碩士,現為專職譯者。譯有《博物館策展人工作指南》(典藏藝術家庭出版)。

序/馬庫斯.費爾哈根

前言

第一章 藝術評論:危機?什麼危機?

第二章 主觀判斷:論價值判斷

第三章 相對性的理論:文化相對論及其質疑

第四章 批判性距離,的迷思

第五章 藝術評論是藝術嗎?請申論

第六章 學術界的詛咒

第七章 政治,別管了

第八章 不存在終結的藝術評論

註釋

延伸閱讀

索引

致謝

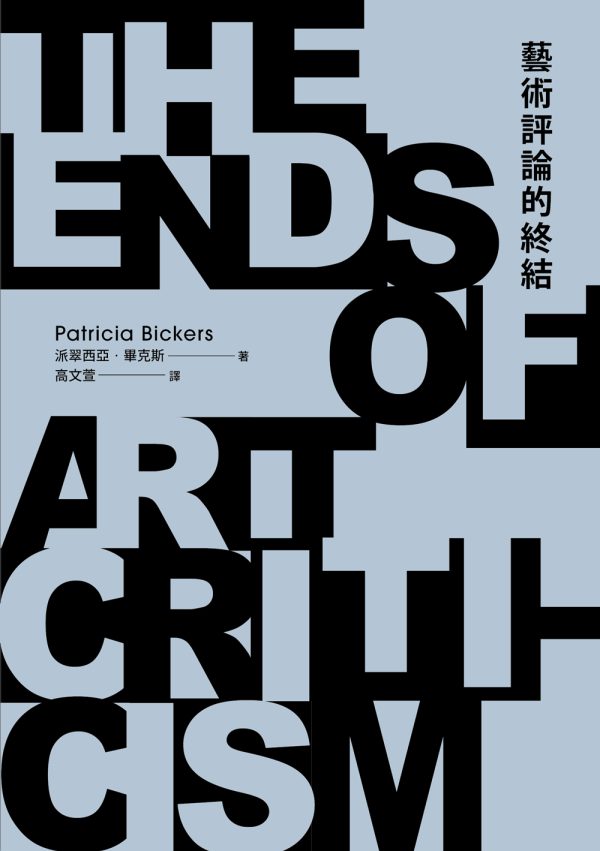

書名:藝術評論的終結

英文書名:The Ends of Art Criticism

作者:派翠西亞.畢克斯(Patricia Bickers)

譯者:高文萱

ISBN:9786267031520

出版日期:2022.12.9

定價:340

尺寸(寬*長):14.8×21cm

頁數:184

CIP: 901.2

裝訂:平裝

印刷:單色

適讀年齡:16歲以上

出版社:典藏藝術

類別:藝術設計>藝術總論>藝術理論

藝術評論常被描述為正處在(通常是末期的)「危機」之中。舉個例子,詹姆斯.艾爾金斯(James Elkins)在2003年出版了標題聳動的《藝評怎麼了?》(What Happened to Art Criticism?)一書,由宣稱以「出版具挑戰性有時甚或聳人聽聞的刊物」為目標的Prickly Paradigm Press出版社發行。如果這本書的標題還無法讓讀者意識到其論述方向,那麼開頭第一句話也足以讓我們毫無懸念:「藝術評論正處於全球性的危機之中。」在這本書出版之後,艾爾金斯旋即成為各大聚焦於藝術評論研討會與論壇所爭相邀請的講者,他在2010年12月於泰德不列顛(Tate Britain)向國際藝評人協會(International Association of Art Critics)發表年度演說,也經常在探討藝術評論處境的相關文章中被引用。因此,從他的文本切入討論或許不啻為是個好選擇,就從這第一句話開始。

將自西方藝術評論中感受到的危機推斷為一個「全球性」普遍危機的說法實在過於牽強;這樣一種以偏概全並以西方為中心的觀點似乎忽略了一個事實,無論是於歐洲內部或外部出現的後殖民主義與非西方觀點,或是來自包括少數族裔、黑人和 LGBTQI+等族群在內,以往被邊緣化而今終於大鳴大放的各種聲音,都為藝術與藝術評論注入全新的活力並帶來深刻的轉變。然而,對於艾爾金斯來說,這個藝術評論的「擴展場域」(expanded field,在此借用羅莎琳.克勞斯〔Rosalind Krauss〕談論雕塑時的著名說法),也是他認為藝術評論的「聲音」在如今人滿為患的評論場域中「已經變得非常微弱」的理由之一。然而,儘管藝評瀕臨死亡,評論仍舊被持續生產;但這只會使問題更為複雜棘手:「藝術評論,」根據艾爾金斯的觀察,「被巨量生產,也被巨量忽視。」

他是對的嗎?在此有幾個需要深入思考之處。就先說最後那點:數位科技與網路的發達,為包含藝術批評在內的各式評論提供了新興的發表管道,因此,21世紀的確是藝術評論的生產與傳播「巨量」增長的時代。然而,這些評論的生產,或者以艾爾金斯的話來說是藝術評論的過度生產,遭到了「巨量的忽視」,這表示要不就是讀者根本忽略了它們,要不就是潛在的讀者已照各自獨特的興趣分眾,而每一小團體都代表著一個特定的藝術選區,分散了藝術評論的力量從而「弱化了它的聲音」。然而,我認為這類另類評論平臺不僅未削弱藝術評論的影響力,反而為自己找到自我選擇的作者與讀者,而的確,他們在各式各樣的體裁形式中輕鬆找到自身所需的同時,也自然而然忽略其他。

藝術評論的影響力在於潛移默化:以間接的方式日積月累,甚至是在不知不覺中透過這些網路與其他平臺被吸收並轉移,雖然有些作品的確只是曇花一現,或是被其他更加傳統的管道,如雜誌或期刊等所取代甚至整併,但它們並不互斥。相反的,社交媒體可以是個方便的工具,讓讀者藉由張貼鏈結或點讚,直接發布包括長篇文章在內的各種資訊。2019年發表在《藝術月刊》Instagram 帳號下的一則評論是個很好的例子,評論說:「我覺得卡達爾.阿提亞(Kader Attica)目前在海沃藝廊(Hayward Gallery)展出的展覽相當耐人尋味但卻令人有些摸不著頭緒。瑪莉亞.沃爾許(Maria Walsh)在《藝術月刊》上的評論提點我以『修復』(repair)這個主題作為關鍵字,理解整場展覽。」這篇貼文顯示出包括社交媒體在內的數位媒體能夠如何拓展藝術評論的影響力,並展現其成效。也可以說這個例子確認了藝術評論的其中一個目的:協助當中有些人是首度接觸藝術的觀眾,找到一個理解當代藝術的途徑。

對於後網路世代來說,數位場域只是另一個平臺,而值得慶幸的是,新手作家仍前仆後繼,積極地想要嘗試撰寫類似格式與其他格式的長文。的確,有許多作者都躍躍欲試地想為正式出版的雜誌撰稿,他們會根據雜誌的需要修正寫作策略,並且花更多時間發展、鋪陳一個想法或回應,同時也會配合編輯與事實確認流程,並接著來回校稿直到雙方都滿意為止。

藝術評論的巨量產出並未讓藝術的批判性聲音,或說聲音們,就此減弱,反而只是讓它們更加多元、更具深刻的意義與深遠的影響力。因此,或許有人會認為,在這個對於生產過剩的擔憂背後,是否隱含著一個假設,在過去——對艾爾金斯來說,指涉的或許是現代主義及其後現代主義遺澤主宰西方的霸權時期——藝術評論不那麼多產,但卻更具權威性。在這個墮落之前(prelapsarian)的時代,藝評家不必為了被聽見而提高音量,因為他們寫作的對象是一小撮志趣相投而又有見地的讀者,他們更「認真」地對待藝術評論。結論是,今天,那樣的藝術評論聲音已被網路上的喧囂淹沒而不復聞,邪惡的網路催生了部落格圈子,把有見識品味的讀者都給趕走了。

艾爾金斯不是第一個,也不會是最後一個為藝術評論的現狀發出哀嘆的藝評家——他在文中引用了我前指導教授昆丁.貝爾(Quentin Bell)的觀點,貝爾教授曾為缺少一位「偉大權威」,一位「狄德羅(Denis Diderot)、波特萊爾(Charles Baudelaire)、羅斯金(John Ruskin)或是羅傑.弗萊(Roger Fry)」而哀嘆不已;根據首位古代藝術評論史學家萊昂內羅.文杜里(Lionello Venturi)的說法,藝術評論大概打從問世以來,就飽受這類抱怨的糾纏,如蛆附骨如影隨形。我們可以說這類抱怨的共同點都與權力的喪失有關,不是藝術評論,而是評論家的權力。這或許是因為,直到20世紀下半葉,我們能聽到的評論總是來自男性:從喬爾喬.瓦薩里(Giorgio Vasari)和後來的文杜里本人,乃至2019年甫慶祝兩百年冥誕的約翰.羅斯金(John Ruskin)與克萊門特.格林伯格(Clement Greenberg)。

或許沒有其他事件比惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler)與羅斯金於1878年發生的毀謗訴訟更能清楚說明這種「權威性評論」以往高高在上的主導地位,這場經常受到討論的訴訟,若以藝術史學者琳達.麥瑞爾(Linda Merrill)的話來說,在今天會被稱為「媒體事件」。於稍後親自出庭聆聽判決的畫家,控告這位著名的藝評家在他寫給英國工人的出版書信《手持棍棒與鎖鑰的命運之神》(Fors Clavigera)中,毀謗他展出於倫敦格羅斯維諾藝廊(Grosvenor Gallery)中的一件作品:《黑與金的夜曲:墜落的火箭》(Nocturne in Black and Gold),羅斯金說道:「我曾見識過,也聽說過不少東倫敦佬的無賴,但從沒想過會有個欺世盜名的丑角(coxcomb)把整桶顏料向觀眾臉上潑灑,還膽敢索取兩百先令。」

這個批評的措辭十分強烈。羅斯金深信藝術不僅應該具備道德教化目的,同時也是藝術家技術的展現,而藝術家在作品上曠日費時的苦心造詣,正是傑出作品的明證。的確,針對在法庭上説他「只為了兩天的勞動」就要價兩百先令的訕笑嘲諷,惠斯勒以篤定的態度回擊:「錯了,是為了我的畢生所學。」然而,從羅斯金的觀點來說(他在更早的一份評論中便以類似的說法貶低惠斯勒的畫作:「這不過是一幅偽稱是『粉紅與白的和諧』(或其他這一類廢話)的拙劣塗鴉;一文不值,大概只花了十五分鐘隨便塗抹一番。」),他認為這幅作品對潛在的買家來說完全不值那個價。惠斯勒最終贏了這場官司,但是法官只判決象徵性的一法新(farthing,譯註:四分之一便士)的賠償金。然而,卻是惠斯勒這位推崇「為藝術而藝術」(art for art’s sake或l’art pour l’art,源自法國詩人暨藝評家泰奧菲爾.戈提耶〔Théophile Gautier〕及巴黎『高蹈派』〔Parnassian de Paris〕的說法)的門徒,在訴訟結束十四年後,於1892年獲得了最後的勝利,他將這幅爭議畫作以高出原本要價三倍的八百先令賣給一位美國收藏家山謬.昂特梅爾(Samuel Untermyer)。惠斯勒稱這是給羅斯金「賞了一記耳光」。

在這個聚焦於藝評家「聲音」的討論脈絡中,值得注意的是羅斯金的地位受到其同儕同聲一氣的擁戴。根據惠斯勒的說法,連司法大臣(Attorney General)也挺身為羅斯金辯護(判決當天羅斯金以「身體不適」為由缺席),向法院提起上訴,指出「若羅斯金先生無法藉著判別美醜進行合法且合宜的評論,對於這個國家的藝術來說,今天將是黑暗的一天。」

任何自詡握有或被賦予這樣權力的藝評家,在今日大抵也都會被看作是個「丑角」——並非評論家所空出的這個權力高位沒有其他人競逐,也不是說策展人的興起將他們排擠出這個位置。舉例來說,1988年的倫敦碼頭區舉辦了一場影響深遠、分成三部分展出的展覽「凍結」(Freeze),由當時仍是金匠學院學生的達米安.赫斯特(Damien Hirst,1965-)所籌劃。同年,藝評家彼得.富勒(Peter Fuller)發行了他於前一年創辦的雜誌創刊號,標題與其偶像羅斯金的大作《現代畫家》(Modern Painters)同名。雜誌的命名其實頗有道理,因為就某方面而言,赫斯特與他同世代的藝術家對於富勒來說,就如同惠斯勒之於羅斯金。例如,1994年《現代畫家》秋季號的編輯室報告就盛讚現已停辦的杰伍德繪畫獎(Jerwood Painting Prize)的設置是為了「捍衛繪畫」。以一種呼應前拉斐爾派畫家愛德華.伯恩–瓊斯(Edward Burne-Jones)觀點的口吻,富勒寫道:「繪畫實屬不易:難度不亞於想成為一位小提琴演奏家。需要投入多年的心力。因此,看到有些年輕的藝術家改採輕鬆的聰明作法,轉向不需要太多技巧的裝置與錄像藝術,實屬意料之中。」評論的最後則是點評了於十年前開始舉辦的透納獎入圍藝術家。

| 重量 | 320 g |

|---|---|

| 尺寸 | 21 × 14.8 × 2 cm |

作者|派翠西亞.畢克斯 (Patricia Bickers)

為《藝術月刊》主編暨藝術月刊(Art Monthly)基金會總監。她曾任教於倫敦的西敏寺大學與聖馬丁藝術學院,並曾在包括倫敦金匠學院、格拉斯哥藝術學院與牛津大學羅斯金藝術學院在內的多家藝術機構擔任客座講師。畢克斯的文章散見於多本專書與展覽圖錄之中,她同時也主編了以藝術家訪談為主的《談論藝術》(Talking Art),這套專書的上下兩冊分別於2007年與2017年由《藝術月刊》與Ridinghouse共同出版。她於2008年為愛丁堡的水果市場藝廊(Fruitmarket Gallery)策劃了「印製傳奇:西部的神話」(Print the Legend: The Myth of the West)展覽,並為2005年於利物浦FACT新媒體藝術中心展出的「藝評人的選擇」(Critic’s Choice)一展的共同策展人。她曾擔任2001年透納獎(Turner Prize)與2009年北部藝術獎(Northern Art Prize)的評審,也負責為2012年白教堂藝廊的公開徵件展評選作品。畢克斯現為當代藝術學會(Contemporary Art Society)的顧問。

譯者|高文萱

中央大學藝術學研究所與倫敦大學學院(University College London)藝術史碩士,現為專職譯者。譯有《博物館策展人工作指南》(典藏藝術家庭出版)。

序/馬庫斯.費爾哈根

前言

第一章 藝術評論:危機?什麼危機?

第二章 主觀判斷:論價值判斷

第三章 相對性的理論:文化相對論及其質疑

第四章 批判性距離,的迷思

第五章 藝術評論是藝術嗎?請申論

第六章 學術界的詛咒

第七章 政治,別管了

第八章 不存在終結的藝術評論

註釋

延伸閱讀

索引

致謝

書名:藝術評論的終結

英文書名:The Ends of Art Criticism

作者:派翠西亞.畢克斯(Patricia Bickers)

譯者:高文萱

ISBN:9786267031520

出版日期:2022.12.9

定價:340

尺寸(寬*長):14.8×21cm

頁數:184

CIP: 901.2

裝訂:平裝

印刷:單色

適讀年齡:16歲以上

出版社:典藏藝術

類別:藝術設計>藝術總論>藝術理論

藝術評論常被描述為正處在(通常是末期的)「危機」之中。舉個例子,詹姆斯.艾爾金斯(James Elkins)在2003年出版了標題聳動的《藝評怎麼了?》(What Happened to Art Criticism?)一書,由宣稱以「出版具挑戰性有時甚或聳人聽聞的刊物」為目標的Prickly Paradigm Press出版社發行。如果這本書的標題還無法讓讀者意識到其論述方向,那麼開頭第一句話也足以讓我們毫無懸念:「藝術評論正處於全球性的危機之中。」在這本書出版之後,艾爾金斯旋即成為各大聚焦於藝術評論研討會與論壇所爭相邀請的講者,他在2010年12月於泰德不列顛(Tate Britain)向國際藝評人協會(International Association of Art Critics)發表年度演說,也經常在探討藝術評論處境的相關文章中被引用。因此,從他的文本切入討論或許不啻為是個好選擇,就從這第一句話開始。

將自西方藝術評論中感受到的危機推斷為一個「全球性」普遍危機的說法實在過於牽強;這樣一種以偏概全並以西方為中心的觀點似乎忽略了一個事實,無論是於歐洲內部或外部出現的後殖民主義與非西方觀點,或是來自包括少數族裔、黑人和 LGBTQI+等族群在內,以往被邊緣化而今終於大鳴大放的各種聲音,都為藝術與藝術評論注入全新的活力並帶來深刻的轉變。然而,對於艾爾金斯來說,這個藝術評論的「擴展場域」(expanded field,在此借用羅莎琳.克勞斯〔Rosalind Krauss〕談論雕塑時的著名說法),也是他認為藝術評論的「聲音」在如今人滿為患的評論場域中「已經變得非常微弱」的理由之一。然而,儘管藝評瀕臨死亡,評論仍舊被持續生產;但這只會使問題更為複雜棘手:「藝術評論,」根據艾爾金斯的觀察,「被巨量生產,也被巨量忽視。」

他是對的嗎?在此有幾個需要深入思考之處。就先說最後那點:數位科技與網路的發達,為包含藝術批評在內的各式評論提供了新興的發表管道,因此,21世紀的確是藝術評論的生產與傳播「巨量」增長的時代。然而,這些評論的生產,或者以艾爾金斯的話來說是藝術評論的過度生產,遭到了「巨量的忽視」,這表示要不就是讀者根本忽略了它們,要不就是潛在的讀者已照各自獨特的興趣分眾,而每一小團體都代表著一個特定的藝術選區,分散了藝術評論的力量從而「弱化了它的聲音」。然而,我認為這類另類評論平臺不僅未削弱藝術評論的影響力,反而為自己找到自我選擇的作者與讀者,而的確,他們在各式各樣的體裁形式中輕鬆找到自身所需的同時,也自然而然忽略其他。

藝術評論的影響力在於潛移默化:以間接的方式日積月累,甚至是在不知不覺中透過這些網路與其他平臺被吸收並轉移,雖然有些作品的確只是曇花一現,或是被其他更加傳統的管道,如雜誌或期刊等所取代甚至整併,但它們並不互斥。相反的,社交媒體可以是個方便的工具,讓讀者藉由張貼鏈結或點讚,直接發布包括長篇文章在內的各種資訊。2019年發表在《藝術月刊》Instagram 帳號下的一則評論是個很好的例子,評論說:「我覺得卡達爾.阿提亞(Kader Attica)目前在海沃藝廊(Hayward Gallery)展出的展覽相當耐人尋味但卻令人有些摸不著頭緒。瑪莉亞.沃爾許(Maria Walsh)在《藝術月刊》上的評論提點我以『修復』(repair)這個主題作為關鍵字,理解整場展覽。」這篇貼文顯示出包括社交媒體在內的數位媒體能夠如何拓展藝術評論的影響力,並展現其成效。也可以說這個例子確認了藝術評論的其中一個目的:協助當中有些人是首度接觸藝術的觀眾,找到一個理解當代藝術的途徑。

對於後網路世代來說,數位場域只是另一個平臺,而值得慶幸的是,新手作家仍前仆後繼,積極地想要嘗試撰寫類似格式與其他格式的長文。的確,有許多作者都躍躍欲試地想為正式出版的雜誌撰稿,他們會根據雜誌的需要修正寫作策略,並且花更多時間發展、鋪陳一個想法或回應,同時也會配合編輯與事實確認流程,並接著來回校稿直到雙方都滿意為止。

藝術評論的巨量產出並未讓藝術的批判性聲音,或說聲音們,就此減弱,反而只是讓它們更加多元、更具深刻的意義與深遠的影響力。因此,或許有人會認為,在這個對於生產過剩的擔憂背後,是否隱含著一個假設,在過去——對艾爾金斯來說,指涉的或許是現代主義及其後現代主義遺澤主宰西方的霸權時期——藝術評論不那麼多產,但卻更具權威性。在這個墮落之前(prelapsarian)的時代,藝評家不必為了被聽見而提高音量,因為他們寫作的對象是一小撮志趣相投而又有見地的讀者,他們更「認真」地對待藝術評論。結論是,今天,那樣的藝術評論聲音已被網路上的喧囂淹沒而不復聞,邪惡的網路催生了部落格圈子,把有見識品味的讀者都給趕走了。

艾爾金斯不是第一個,也不會是最後一個為藝術評論的現狀發出哀嘆的藝評家——他在文中引用了我前指導教授昆丁.貝爾(Quentin Bell)的觀點,貝爾教授曾為缺少一位「偉大權威」,一位「狄德羅(Denis Diderot)、波特萊爾(Charles Baudelaire)、羅斯金(John Ruskin)或是羅傑.弗萊(Roger Fry)」而哀嘆不已;根據首位古代藝術評論史學家萊昂內羅.文杜里(Lionello Venturi)的說法,藝術評論大概打從問世以來,就飽受這類抱怨的糾纏,如蛆附骨如影隨形。我們可以說這類抱怨的共同點都與權力的喪失有關,不是藝術評論,而是評論家的權力。這或許是因為,直到20世紀下半葉,我們能聽到的評論總是來自男性:從喬爾喬.瓦薩里(Giorgio Vasari)和後來的文杜里本人,乃至2019年甫慶祝兩百年冥誕的約翰.羅斯金(John Ruskin)與克萊門特.格林伯格(Clement Greenberg)。

或許沒有其他事件比惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler)與羅斯金於1878年發生的毀謗訴訟更能清楚說明這種「權威性評論」以往高高在上的主導地位,這場經常受到討論的訴訟,若以藝術史學者琳達.麥瑞爾(Linda Merrill)的話來說,在今天會被稱為「媒體事件」。於稍後親自出庭聆聽判決的畫家,控告這位著名的藝評家在他寫給英國工人的出版書信《手持棍棒與鎖鑰的命運之神》(Fors Clavigera)中,毀謗他展出於倫敦格羅斯維諾藝廊(Grosvenor Gallery)中的一件作品:《黑與金的夜曲:墜落的火箭》(Nocturne in Black and Gold),羅斯金說道:「我曾見識過,也聽說過不少東倫敦佬的無賴,但從沒想過會有個欺世盜名的丑角(coxcomb)把整桶顏料向觀眾臉上潑灑,還膽敢索取兩百先令。」

這個批評的措辭十分強烈。羅斯金深信藝術不僅應該具備道德教化目的,同時也是藝術家技術的展現,而藝術家在作品上曠日費時的苦心造詣,正是傑出作品的明證。的確,針對在法庭上説他「只為了兩天的勞動」就要價兩百先令的訕笑嘲諷,惠斯勒以篤定的態度回擊:「錯了,是為了我的畢生所學。」然而,從羅斯金的觀點來說(他在更早的一份評論中便以類似的說法貶低惠斯勒的畫作:「這不過是一幅偽稱是『粉紅與白的和諧』(或其他這一類廢話)的拙劣塗鴉;一文不值,大概只花了十五分鐘隨便塗抹一番。」),他認為這幅作品對潛在的買家來說完全不值那個價。惠斯勒最終贏了這場官司,但是法官只判決象徵性的一法新(farthing,譯註:四分之一便士)的賠償金。然而,卻是惠斯勒這位推崇「為藝術而藝術」(art for art’s sake或l’art pour l’art,源自法國詩人暨藝評家泰奧菲爾.戈提耶〔Théophile Gautier〕及巴黎『高蹈派』〔Parnassian de Paris〕的說法)的門徒,在訴訟結束十四年後,於1892年獲得了最後的勝利,他將這幅爭議畫作以高出原本要價三倍的八百先令賣給一位美國收藏家山謬.昂特梅爾(Samuel Untermyer)。惠斯勒稱這是給羅斯金「賞了一記耳光」。

在這個聚焦於藝評家「聲音」的討論脈絡中,值得注意的是羅斯金的地位受到其同儕同聲一氣的擁戴。根據惠斯勒的說法,連司法大臣(Attorney General)也挺身為羅斯金辯護(判決當天羅斯金以「身體不適」為由缺席),向法院提起上訴,指出「若羅斯金先生無法藉著判別美醜進行合法且合宜的評論,對於這個國家的藝術來說,今天將是黑暗的一天。」

任何自詡握有或被賦予這樣權力的藝評家,在今日大抵也都會被看作是個「丑角」——並非評論家所空出的這個權力高位沒有其他人競逐,也不是說策展人的興起將他們排擠出這個位置。舉例來說,1988年的倫敦碼頭區舉辦了一場影響深遠、分成三部分展出的展覽「凍結」(Freeze),由當時仍是金匠學院學生的達米安.赫斯特(Damien Hirst,1965-)所籌劃。同年,藝評家彼得.富勒(Peter Fuller)發行了他於前一年創辦的雜誌創刊號,標題與其偶像羅斯金的大作《現代畫家》(Modern Painters)同名。雜誌的命名其實頗有道理,因為就某方面而言,赫斯特與他同世代的藝術家對於富勒來說,就如同惠斯勒之於羅斯金。例如,1994年《現代畫家》秋季號的編輯室報告就盛讚現已停辦的杰伍德繪畫獎(Jerwood Painting Prize)的設置是為了「捍衛繪畫」。以一種呼應前拉斐爾派畫家愛德華.伯恩–瓊斯(Edward Burne-Jones)觀點的口吻,富勒寫道:「繪畫實屬不易:難度不亞於想成為一位小提琴演奏家。需要投入多年的心力。因此,看到有些年輕的藝術家改採輕鬆的聰明作法,轉向不需要太多技巧的裝置與錄像藝術,實屬意料之中。」評論的最後則是點評了於十年前開始舉辦的透納獎入圍藝術家。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

作者|派翠西亞.畢克斯 (Patricia Bickers)

為《藝術月刊》主編暨藝術月刊(Art Monthly)基金會總監。她曾任教於倫敦的西敏寺大學與聖馬丁藝術學院,並曾在包括倫敦金匠學院、格拉斯哥藝術學院與牛津大學羅斯金藝術學院在內的多家藝術機構擔任客座講師。畢克斯的文章散見於多本專書與展覽圖錄之中,她同時也主編了以藝術家訪談為主的《談論藝術》(Talking Art),這套專書的上下兩冊分別於2007年與2017年由《藝術月刊》與Ridinghouse共同出版。她於2008年為愛丁堡的水果市場藝廊(Fruitmarket Gallery)策劃了「印製傳奇:西部的神話」(Print the Legend: The Myth of the West)展覽,並為2005年於利物浦FACT新媒體藝術中心展出的「藝評人的選擇」(Critic’s Choice)一展的共同策展人。她曾擔任2001年透納獎(Turner Prize)與2009年北部藝術獎(Northern Art Prize)的評審,也負責為2012年白教堂藝廊的公開徵件展評選作品。畢克斯現為當代藝術學會(Contemporary Art Society)的顧問。

譯者|高文萱

中央大學藝術學研究所與倫敦大學學院(University College London)藝術史碩士,現為專職譯者。譯有《博物館策展人工作指南》(典藏藝術家庭出版)。

序/馬庫斯.費爾哈根

前言

第一章 藝術評論:危機?什麼危機?

第二章 主觀判斷:論價值判斷

第三章 相對性的理論:文化相對論及其質疑

第四章 批判性距離,的迷思

第五章 藝術評論是藝術嗎?請申論

第六章 學術界的詛咒

第七章 政治,別管了

第八章 不存在終結的藝術評論

註釋

延伸閱讀

索引

致謝

書名:藝術評論的終結

英文書名:The Ends of Art Criticism

作者:派翠西亞.畢克斯(Patricia Bickers)

譯者:高文萱

ISBN:9786267031520

出版日期:2022.12.9

定價:340

尺寸(寬*長):14.8×21cm

頁數:184

CIP: 901.2

裝訂:平裝

印刷:單色

適讀年齡:16歲以上

出版社:典藏藝術

類別:藝術設計>藝術總論>藝術理論

藝術評論常被描述為正處在(通常是末期的)「危機」之中。舉個例子,詹姆斯.艾爾金斯(James Elkins)在2003年出版了標題聳動的《藝評怎麼了?》(What Happened to Art Criticism?)一書,由宣稱以「出版具挑戰性有時甚或聳人聽聞的刊物」為目標的Prickly Paradigm Press出版社發行。如果這本書的標題還無法讓讀者意識到其論述方向,那麼開頭第一句話也足以讓我們毫無懸念:「藝術評論正處於全球性的危機之中。」在這本書出版之後,艾爾金斯旋即成為各大聚焦於藝術評論研討會與論壇所爭相邀請的講者,他在2010年12月於泰德不列顛(Tate Britain)向國際藝評人協會(International Association of Art Critics)發表年度演說,也經常在探討藝術評論處境的相關文章中被引用。因此,從他的文本切入討論或許不啻為是個好選擇,就從這第一句話開始。

將自西方藝術評論中感受到的危機推斷為一個「全球性」普遍危機的說法實在過於牽強;這樣一種以偏概全並以西方為中心的觀點似乎忽略了一個事實,無論是於歐洲內部或外部出現的後殖民主義與非西方觀點,或是來自包括少數族裔、黑人和 LGBTQI+等族群在內,以往被邊緣化而今終於大鳴大放的各種聲音,都為藝術與藝術評論注入全新的活力並帶來深刻的轉變。然而,對於艾爾金斯來說,這個藝術評論的「擴展場域」(expanded field,在此借用羅莎琳.克勞斯〔Rosalind Krauss〕談論雕塑時的著名說法),也是他認為藝術評論的「聲音」在如今人滿為患的評論場域中「已經變得非常微弱」的理由之一。然而,儘管藝評瀕臨死亡,評論仍舊被持續生產;但這只會使問題更為複雜棘手:「藝術評論,」根據艾爾金斯的觀察,「被巨量生產,也被巨量忽視。」

他是對的嗎?在此有幾個需要深入思考之處。就先說最後那點:數位科技與網路的發達,為包含藝術批評在內的各式評論提供了新興的發表管道,因此,21世紀的確是藝術評論的生產與傳播「巨量」增長的時代。然而,這些評論的生產,或者以艾爾金斯的話來說是藝術評論的過度生產,遭到了「巨量的忽視」,這表示要不就是讀者根本忽略了它們,要不就是潛在的讀者已照各自獨特的興趣分眾,而每一小團體都代表著一個特定的藝術選區,分散了藝術評論的力量從而「弱化了它的聲音」。然而,我認為這類另類評論平臺不僅未削弱藝術評論的影響力,反而為自己找到自我選擇的作者與讀者,而的確,他們在各式各樣的體裁形式中輕鬆找到自身所需的同時,也自然而然忽略其他。

藝術評論的影響力在於潛移默化:以間接的方式日積月累,甚至是在不知不覺中透過這些網路與其他平臺被吸收並轉移,雖然有些作品的確只是曇花一現,或是被其他更加傳統的管道,如雜誌或期刊等所取代甚至整併,但它們並不互斥。相反的,社交媒體可以是個方便的工具,讓讀者藉由張貼鏈結或點讚,直接發布包括長篇文章在內的各種資訊。2019年發表在《藝術月刊》Instagram 帳號下的一則評論是個很好的例子,評論說:「我覺得卡達爾.阿提亞(Kader Attica)目前在海沃藝廊(Hayward Gallery)展出的展覽相當耐人尋味但卻令人有些摸不著頭緒。瑪莉亞.沃爾許(Maria Walsh)在《藝術月刊》上的評論提點我以『修復』(repair)這個主題作為關鍵字,理解整場展覽。」這篇貼文顯示出包括社交媒體在內的數位媒體能夠如何拓展藝術評論的影響力,並展現其成效。也可以說這個例子確認了藝術評論的其中一個目的:協助當中有些人是首度接觸藝術的觀眾,找到一個理解當代藝術的途徑。

對於後網路世代來說,數位場域只是另一個平臺,而值得慶幸的是,新手作家仍前仆後繼,積極地想要嘗試撰寫類似格式與其他格式的長文。的確,有許多作者都躍躍欲試地想為正式出版的雜誌撰稿,他們會根據雜誌的需要修正寫作策略,並且花更多時間發展、鋪陳一個想法或回應,同時也會配合編輯與事實確認流程,並接著來回校稿直到雙方都滿意為止。

藝術評論的巨量產出並未讓藝術的批判性聲音,或說聲音們,就此減弱,反而只是讓它們更加多元、更具深刻的意義與深遠的影響力。因此,或許有人會認為,在這個對於生產過剩的擔憂背後,是否隱含著一個假設,在過去——對艾爾金斯來說,指涉的或許是現代主義及其後現代主義遺澤主宰西方的霸權時期——藝術評論不那麼多產,但卻更具權威性。在這個墮落之前(prelapsarian)的時代,藝評家不必為了被聽見而提高音量,因為他們寫作的對象是一小撮志趣相投而又有見地的讀者,他們更「認真」地對待藝術評論。結論是,今天,那樣的藝術評論聲音已被網路上的喧囂淹沒而不復聞,邪惡的網路催生了部落格圈子,把有見識品味的讀者都給趕走了。

艾爾金斯不是第一個,也不會是最後一個為藝術評論的現狀發出哀嘆的藝評家——他在文中引用了我前指導教授昆丁.貝爾(Quentin Bell)的觀點,貝爾教授曾為缺少一位「偉大權威」,一位「狄德羅(Denis Diderot)、波特萊爾(Charles Baudelaire)、羅斯金(John Ruskin)或是羅傑.弗萊(Roger Fry)」而哀嘆不已;根據首位古代藝術評論史學家萊昂內羅.文杜里(Lionello Venturi)的說法,藝術評論大概打從問世以來,就飽受這類抱怨的糾纏,如蛆附骨如影隨形。我們可以說這類抱怨的共同點都與權力的喪失有關,不是藝術評論,而是評論家的權力。這或許是因為,直到20世紀下半葉,我們能聽到的評論總是來自男性:從喬爾喬.瓦薩里(Giorgio Vasari)和後來的文杜里本人,乃至2019年甫慶祝兩百年冥誕的約翰.羅斯金(John Ruskin)與克萊門特.格林伯格(Clement Greenberg)。

或許沒有其他事件比惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler)與羅斯金於1878年發生的毀謗訴訟更能清楚說明這種「權威性評論」以往高高在上的主導地位,這場經常受到討論的訴訟,若以藝術史學者琳達.麥瑞爾(Linda Merrill)的話來說,在今天會被稱為「媒體事件」。於稍後親自出庭聆聽判決的畫家,控告這位著名的藝評家在他寫給英國工人的出版書信《手持棍棒與鎖鑰的命運之神》(Fors Clavigera)中,毀謗他展出於倫敦格羅斯維諾藝廊(Grosvenor Gallery)中的一件作品:《黑與金的夜曲:墜落的火箭》(Nocturne in Black and Gold),羅斯金說道:「我曾見識過,也聽說過不少東倫敦佬的無賴,但從沒想過會有個欺世盜名的丑角(coxcomb)把整桶顏料向觀眾臉上潑灑,還膽敢索取兩百先令。」

這個批評的措辭十分強烈。羅斯金深信藝術不僅應該具備道德教化目的,同時也是藝術家技術的展現,而藝術家在作品上曠日費時的苦心造詣,正是傑出作品的明證。的確,針對在法庭上説他「只為了兩天的勞動」就要價兩百先令的訕笑嘲諷,惠斯勒以篤定的態度回擊:「錯了,是為了我的畢生所學。」然而,從羅斯金的觀點來說(他在更早的一份評論中便以類似的說法貶低惠斯勒的畫作:「這不過是一幅偽稱是『粉紅與白的和諧』(或其他這一類廢話)的拙劣塗鴉;一文不值,大概只花了十五分鐘隨便塗抹一番。」),他認為這幅作品對潛在的買家來說完全不值那個價。惠斯勒最終贏了這場官司,但是法官只判決象徵性的一法新(farthing,譯註:四分之一便士)的賠償金。然而,卻是惠斯勒這位推崇「為藝術而藝術」(art for art’s sake或l’art pour l’art,源自法國詩人暨藝評家泰奧菲爾.戈提耶〔Théophile Gautier〕及巴黎『高蹈派』〔Parnassian de Paris〕的說法)的門徒,在訴訟結束十四年後,於1892年獲得了最後的勝利,他將這幅爭議畫作以高出原本要價三倍的八百先令賣給一位美國收藏家山謬.昂特梅爾(Samuel Untermyer)。惠斯勒稱這是給羅斯金「賞了一記耳光」。

在這個聚焦於藝評家「聲音」的討論脈絡中,值得注意的是羅斯金的地位受到其同儕同聲一氣的擁戴。根據惠斯勒的說法,連司法大臣(Attorney General)也挺身為羅斯金辯護(判決當天羅斯金以「身體不適」為由缺席),向法院提起上訴,指出「若羅斯金先生無法藉著判別美醜進行合法且合宜的評論,對於這個國家的藝術來說,今天將是黑暗的一天。」

任何自詡握有或被賦予這樣權力的藝評家,在今日大抵也都會被看作是個「丑角」——並非評論家所空出的這個權力高位沒有其他人競逐,也不是說策展人的興起將他們排擠出這個位置。舉例來說,1988年的倫敦碼頭區舉辦了一場影響深遠、分成三部分展出的展覽「凍結」(Freeze),由當時仍是金匠學院學生的達米安.赫斯特(Damien Hirst,1965-)所籌劃。同年,藝評家彼得.富勒(Peter Fuller)發行了他於前一年創辦的雜誌創刊號,標題與其偶像羅斯金的大作《現代畫家》(Modern Painters)同名。雜誌的命名其實頗有道理,因為就某方面而言,赫斯特與他同世代的藝術家對於富勒來說,就如同惠斯勒之於羅斯金。例如,1994年《現代畫家》秋季號的編輯室報告就盛讚現已停辦的杰伍德繪畫獎(Jerwood Painting Prize)的設置是為了「捍衛繪畫」。以一種呼應前拉斐爾派畫家愛德華.伯恩–瓊斯(Edward Burne-Jones)觀點的口吻,富勒寫道:「繪畫實屬不易:難度不亞於想成為一位小提琴演奏家。需要投入多年的心力。因此,看到有些年輕的藝術家改採輕鬆的聰明作法,轉向不需要太多技巧的裝置與錄像藝術,實屬意料之中。」評論的最後則是點評了於十年前開始舉辦的透納獎入圍藝術家。

打開藝術書寫世界!管窺與丈量藝評的跨際語言、生產文化與其傳播社會。

本書是作者以「元藝評」(Meta-art criticism) 的概念,視「藝評研究」為藝評的本體,叩問何謂藝評與其範疇,期能從藝評語言的生產過程及其生態,管窺與丈量藝評語境、美學生產,進而勾勒出藝術社會中的語言與文化機制。

從波洛克談起,皮力展開了一場1950~1970年代藝術理論的梳理和研究,並由現代主義藝術的兩個傳統——形式主義和前衛精神——折射出在當代情境中對於媒介、觀念、社會意識、藝術體制等方面問題的思考。

面對人類世時代,藝術能做什麼?又做了什麼?

生態紊亂正在加劇,並且嚴重威脅包括人類在內的物種生存。許多藝術創作者意識到「綠色」回應的緊迫性,因而投入(社會)參與、創立生態本質的表達新規範。

建築與環境影響著人類行為,也反映出人類的生活模式。

我們所居住的城市,應該被打造成什麼樣子?

韓國建築師俞炫準,細究古今、詳探東西方空間與時間,綜觀「建築」、「城市」與「生活」的獨特視角與深刻洞察。

臺灣第一女建築師修澤蘭──超越時代的建築先驅者

修澤蘭是臺灣戰後重要的建築師之一,作品具高度表現性與雕塑性。設計作品類型多元,包括學校、教堂、火車站等,最膾炙人口的代表作為陽明山中山樓、花園新城與衛道中學聖堂。

聚焦現當代藝術市場新浪潮!

2017年現當代經典拍品實錄、華人亞洲區排行完整呈現!

【華人】趙無極《29.01.64》2億港幣刷新個人拍賣紀錄

【日本】草間彌生持續引領國際風潮

【韓國】金煥基制霸韓國拍場

【其他】印度、東南亞新生代穩定聚焦

綜觀市場消長,掌握投資風向!藏家必備的最佳拍賣市場指南!

《2015文物拍賣大典》是當今拍賣市場上,資料最豐富的工具書。本書收錄港台、大陸、歐美各大拍賣公司2014年春秋兩季的拍賣精品,分門別類為讀者完整呈現八大類五千多筆拍品精美圖文紀錄。

揭開21世紀藝術市場繁榮背後的黑暗面

藝術市場正上演著一齣權謀宮鬥的心計戲碼,資本家、藝術家、藝術經紀人、畫廊、拍賣公司、藏家……暗自角力又聯手為藝術市場帶來爆炸性的蓬勃發展,但隨之而來的卻是檯面下種種暗黑交易一一曝光。

歐洲/美洲/亞洲等超過100個藝術展覽案例,全面了解當代藝術生產線的生成與脈絡!

這是一本有關當代藝術生產的生態動畫書,也是藝術社會學與人類社會學的移動式視覺對話。

找到自己真正喜歡的事,甘願為它克服困難,同時提醒自己:莫忘初心。

還記得熱愛畫畫的心情嗎?

VOGUE、日本觀光局、義美、台北捷運、SOGO合作插畫家 kowei

15年接案歷程分享,獻給所有在藝術這條道路上勇敢、堅持、努力前行的你……

本書以卡拉特拉瓦恆常的靈感來源「人體、自然、光線與材料、藝術與建築」四大章來做構思之陳述,分別以蘇黎世斯塔德荷芬火車站、杜拜河港塔、紐約聖尼古拉斯希臘東正教教堂、卡塔爾沙爾克跨海大橋為作品分析。首次曝光卡拉特拉瓦的多幅手繪草圖與雕塑等創作,以及他的生活創作點滴與日常藝術信仰,一字一句有如樹葉間落下的光影,如音符或小詩篇般地娓娓道來。

「意象邏輯」是中國象形文字之圖形表達中之精確化之方法論。

由於它的基礎是圖形表達,所以它完全不同於拼音文字之線性邏輯推演,反之,象形文字圖形表達之精確之方法在於「結構」。──史作檉

商品評價

目前沒有評價。