1 Items - NT$180

方聞的中國藝術史九講

NT$480方聞以不同的主題,講同一個故事──中國藝術史的故事。「故事」講述的主線就是:一個時代的藝術何以展現一個時代的文化史?這樣的疑問也就是方聞最終要解答的——藝術即歷史。

NT$480

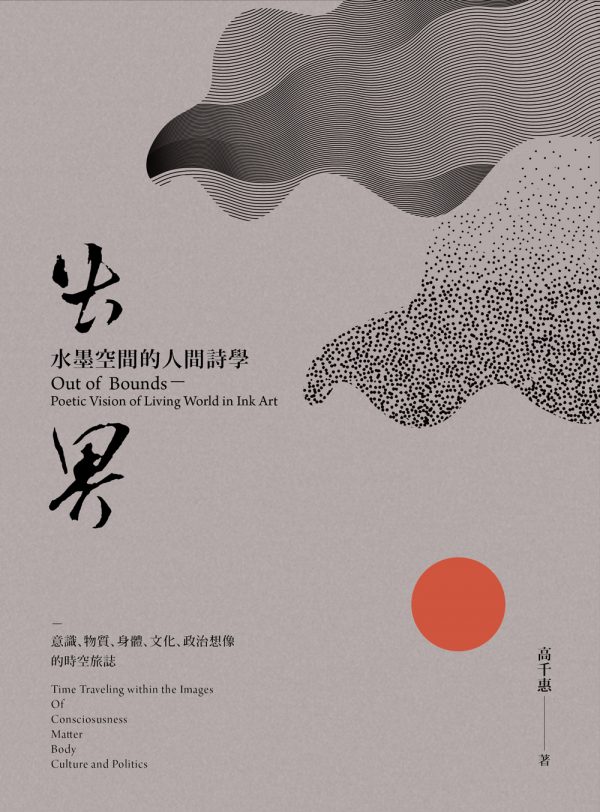

從探源到擴張,從東方美學思維到全球化科技藝術介入,關於水墨的九個叩問──

全書貫穿古今,從美學史角度細膩分析東西方藝術史與美學,提出中國山水畫發展之獨特見解,並且重新思考「水墨」在當代的意義。

6 件庫存

從探源到擴張,

從東方美學思維到全球化科技藝術介入,

關於水墨的九個叩問──

作為一種藝術類型,「水墨」概念究竟是如何被命名?

作為一種再現空間,水墨山水何以出現散點的空間觀?

作為一種詩畫同源,文學的文體與水墨空間有那些年代關係?

作為一種材質文化,水墨如何引進非繪畫性的行為與裝置?

作為一種政治地理區的文化表徵,南渡水墨打破了那些疆域?

作為一種非西方系統的藝術,水墨的當代性如何被討論?

作為一種精神狀態的藝術,東西意象美學如何產生第三類接觸?

作為一種身體養息的藝術,水墨是否具有前衛的「能動性」?

作為全球化文化生產的一支,新媒體水墨的關係美學是什麼?

本書以地域的、當代的、全球化的視野,觀察與書寫一個進行中的歷史藝術類型,並從感應、感覺、感知到感官,闡述一項文化生產的千年故事與其異化過程。全書貫穿古今,從美學史角度細膩分析東西方藝術史與美學,提出中國山水畫發展之獨特見解,並且重新思考「水墨」在當代的意義。

➤ 追蹤典藏藝術出版Facebook和Instagram

➤ 尋找更多閱讀靈感 Artco Books Inspiration

作者|高千惠

藝術領域教學者、藝術文化評論者、客座策展人。研究領域包括現代藝術史、藝術社會學、文化批評、創作理論與實踐、藝術評論、當代水墨、東亞現(當)代藝術、當代藝術思潮。

著作──《當代文化藝術澀相》、《百年世界美術圖象》、《芝加哥公共藝術現代化運動》、《在藝術界河上-當代藝術思路之旅》、《藝種不原始-當代華人藝術跨域閱讀》、《千里絲一線牽-漢唐織錦的跨域風華》、《日常的誘惑》、《非藝評的書寫》、《叛逆的捉影-當代藝術家的新迷思》、《移動的地平線-文藝烏托邦簡史》、《藝術,以XX之名》、《發燒的雙年展-政治、美學、機制的代言》、《風火林泉-當代亞洲藝術專題研究》、《第三翅膀-藝術觀念及其不滿》、《詮釋之外-藝評社會與近當代前衛運動》、《不沉默的字-藝評書寫與其生產語境》、《當代藝術生產線-創作實踐與社會介入的案例》。

序章──出界

卷一 一念無明

I. 水墨拂曉之前

那個混沌的隱形空間

無限空間的極簡命名

神明空間的意識之遊

遠遊作為冥思的文本

未臻空境的人間殘念

II. 三遠法的空間神話

人與自然的政治關係

異質空間的人間行旅

從易理到畫理的觀看

物象之原與重重悉見

從遠遊到游觀的對話

擬態的古典空間意識

III. 文學附體的尺幅視界

玄思作為抽象水墨的古魂

駢文與絕句下的鐘鼎山林

尺幅江山的圖騰化轉進

淺絳山水的小調世界

工整奇巧的章回體山水

山水概念化的美學空間

IV. 跨時空的形神煉金術

煉金與格物的美學發展

後現代語境的格物實踐

以器形寫無形的新宋畫

從末世到未來的桃花源

犬儒與撞鐘的日常物語

人類世中的造境展覽群

卷二 萬念俱生

V. 水墨南渡之象

從渡海到落土的水墨觀

具承傳的後古典水墨

何謂台灣水墨的論爭

反正統的浮世新繪

N世代的水墨新界

南渡水墨的文化處境

VI. 跨世紀的墨界之爭

跨世紀前後的水墨防線

三分天下的新水墨論

新類水墨的舊美學介面

一個水墨三種當代表述

這是不是水墨的叩問

VII. 西行的東方語境

東方書道西方表現

傳統文人畫的西方變奏

現代主義下的水墨與抽象

新現代主義作為當代性

後現代的矯飾空間生產

VIII. 不強調方法的方法論

異己存在的我與他者關係

重返事物自身的現象美學

東亞現代性下的存在感知

「日常」與「無常」的感知

逆行,亞洲式的未來主義

IX. 科技年代的墨境行旅

概念化的水墨造境生產

復古水墨與其當代性

機械複製年代的意境捕追

新傳媒的散播之徑

你的眼睛和我之間

附錄

章節註釋

人名索引

作者:高千惠

出版社:典藏藝術家庭(股)公司

ISBN:978-957-9057-60-8

出版日期:2020.10.5

裝訂:平裝

頁數:376

適讀年齡:17歲以上

在當代藝術類型中,「水墨藝術」涵蓋了「地理疆域」、「歷史文化」、「物質美學」三領域的連結。而水墨與新媒體的關係美學建立,除了打破前三種領域的關係,也使水墨進入虛擬畫境的大眾化視界。透過新媒體的介入,水墨不畏進入概念化的創作階段,也使「何為水墨的當代性」進入新媒體文化的討論領域。

面對當代藝術訊息已由「行萬里路」轉為「跨雲端遊」,創作者丈量世界的方式,多以資料訊息與虛擬影像作為認知世界的方式。在如此科學與科技的演進下,人工自然與科技水墨的出現、水墨相關性的關鍵詞擴張、水墨世界參與社群的範圍,以及透過超文本的連結,使水墨單一作品可以延展出多元的觀看。而除了在定義上進行解構,水墨的當代性也進入了世俗性、消費性、傳播性的生產領域。

本章分三個方向探討新媒體水墨的當代行旅途徑。一是重新爬梳水墨的歷史沿革,並從水墨當代性與世俗化發展過程中,檢視其精神性的轉變。二是從數位水墨的誕生、虛擬意境到虛擬畫境的發展,提出水墨在新媒體年代的挑戰,與此科技復古運動的年代意義。三是從社群媒體自訂的「社群標籤」概念,提出水墨跨域連結的發展,以及水墨概念的當代傳播途徑。面對水墨世界所營造出的當代神話,文末再以歷史唯物的角度,回視當代水墨的生產生態。

回溯水墨誕生的古神話與古信仰之背景,當代水墨的再生,除了歷史元素的反芻與對話,也寄於新的宇宙觀所引發的身命觀。2019 年春,透過事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope)的顯影,眾人可以在居家電腦螢幕上,看見一個宇宙黑洞的遙遠存在事實。這張人類史上的第一張黑洞照片,呈現了一個時空結構、一個玄奇的天體,也重新詰問了人類信仰與既有的創世神話。一個世界,多元觀照。在天文界的黑洞影像之前,水墨世界的宇宙觀或身命觀,又將建立在那一種當代神話的體系上?

新的宇宙認知,使西方創作者開始採取科學知識、影像技術、生態與訊息的演變,作為「世界歷史事件」的紀錄。以客觀事件取代主觀事件,2017 年克里夫蘭美術館的「知識考古」(Archaeologies of Knowledge)一展中,德國攝影師提爾曼(Wolfgang Tillman)的航天影像系列「金星繞行」(Venus Transit 2004-2012), 便記錄了八年的天文事件。比克納夫婦(Sarah and Joseph Belknap)則以美國航天研究中心(NASA)的資料,進行4 個月與12 個月的太陽黑子紀錄,提出天人之間的科技關係。藉跨領域合作,這些21 世紀的天人關係陳述,已與登陸月球時所產生的蒙太奇拼貼表現大為不同。

在水墨領域,這些天文物理的自然陳述與檔案紀錄,並不能取代自然所曾啟示的身命觀。過去,從歷史空間觀,閱看水墨藝術的社會意識;從異質空間觀,閱看水墨語境的非人間;從水墨的當代性與修辭性中,閱看水墨論述的一路衍變,均曾瓦解水墨過去的空間論,迫使論者重新思考閱讀水墨的方法。如今面對快速發展的航天科技,與時俱進的宇宙觀是否能夠改變「水墨」的空間思維,將是水墨空間詩學的新挑戰。

進入科技年代的墨境行旅,有關概念化的水墨造境生產、新科技材質的介入、機械複製年代的意境捕捉、新傳媒的散播之徑、雲端社群標籤的超連結等水墨相關世界之出現,均說明了神祕的水墨未來主義,也有回應前進的科技世界之舉。另一方面,處於當代藝術的大生態,水墨世界同樣面對1980 年代之後的政治、文化、經濟、藝術市場等生態變遷,而需要不斷回應資本化的消費世界。藝術家在尋求風格創立、品牌打造、展覽機會、市場需要下,作品的生產過程已包括後製、加工、代工、合作等新媒體的介入。在此背景中,概念化的、唯美的、實驗的、敘事的水墨造境,隨時間而成為當代水墨界的一種取徑。

隨著年代新材質的介入,當代水墨藝術中的「水墨」,由名詞變成形容詞,也由有形的材質定義,轉為無形的思想認同,並透過非水墨的材質,以及非筆墨的美學,產生一種具文化代表性的藝術類型。至21 世紀,走過千年的「水墨」,已因科技的介入,邁向一種製造性的生產狀態。從水墨界已具備的現有景觀──虛擬之境的藝術生產、收藏性與裝飾性的出現、從唯美到唯物的造境、新媒體水墨的生產現象上看,科學與科技對水墨世界影響甚大。面對人間自然與人工自然的交會,「為何造境」與「如何造境」,遂成為創作者的生產課題。

水墨一直就是一種造境的藝術。在文化背景上,水墨是因自然觀而召喚出的藝術觀。它來自藝術家與山水的呼應關係,期從人與自然的觀照中,再現一種屬於精神美學的情境。然而,水墨也具有一個非再現、非寫實的表現核心,意即,無論在任何時代,它都是附屬於一種虛擬之境的想像生產。即使是面對科學與自然,它也可能要透過神話的想像或意識的心象,以「造境」的行動來表述某個遙遠的黑洞狀態。

「造境」與「造何種之境」在中國繪畫史上已有一套發展脈絡。中國魏晉南北朝時期,中國藝術家即將自然題材作為一個獨立發展的方向,並發展出「造境」的藝術生產模式。盛唐時期,山水畫已脫離人物故事而成獨立畫科,出現了畫法工致、賦色濃麗、筆跡豪放、水墨簡淡等流派,使造境之事也有了美學品味之分。在技法與思想傳承上,明末董其昌曾借用禪宗的南北宗分法,將唐代以後的山水畫劃分為南北兩派。「南北宗」的劃分,對中國山水畫發展是一項重要的評論與看法,也形成造境的精神意識分歧,並開啟制式化的審美判斷與創作表現。

在重寫意輕寫實之下,水墨被定為一種「虛擬意境」的藝術表現類型,所造之境也因美學品味而有了一套生產系統,而此系統又與文人生活有連結性。文人美學品味系統,發軔於宋大成於元。它是以文人意識與其養成文化為美學品味,以筆墨情趣體現文人生活趣味,或是藝術家對自然社會及生命本源的參悟表現。由於不求寫實形似,其藝術性遂建立在上層知識分子的精神生活上。如其名稱「文人藝術」,被翻譯成與文學有關的「Literati painting」或是「Scholar Art」,都指出此美學世界的階級性。它與民俗的、粗糙的、直接語境的表達方式相對,在論述上也多避免世俗世界的介入。

水墨藝術會邁向收藏性與裝飾性,在於資本社會的必然發展。水墨的大眾化與市場性,自明代已出現。隨著民間中產階級抬頭,文人藝術普及化,水墨與文人世界成為民間新貴的精緻生活文化品味。此品味,是帶著「文化教養」的色彩,旨在追求一種文化生活上的美感,與反映社會現實並無直接關係。因應市場的量產,這支藝術類型不免也從文人品味變成有閒階級的文化資產表現,或成為中下階層模仿文化氣息的對象。此東方藝術的本質,應該是「反裝飾性」,但在大量模仿與消費文化的介入之下,其普及化或生活化卻逐漸將水墨從菁英品味拉到大眾品味,甚至成為一種國萃文化。

經濟是社會前進的動力,每一年代的現代性,多少都影響了文人書畫世界的發展。在現代主義興起的20 世紀,水墨世界也曾透過與抽象表現主義、材質觀念美學、身體行為意義之連結與對話,以及「現代化」的形式與內容而得到新的轉繹。現代水墨的發展,放大了人的內在意識,卻縮小了自然的存在,但在歷史意識型態的要求,還是肩負了復興民族美學的文化重擔。在文化意識的主導下,藝術界在面對「當代水墨藝術」議題時,論述多涉及「傳統」、「中國性」、「文化主體性」與「排除域外論述語彙」等文化情結,以至於衍生的「當代性」思考,多少表露出水墨領域的一種文化焦慮。

這些演變,使水墨在政治與美學之間產生矛盾。水墨的避世生產態度,原是一種單純的生活文化,一旦進入發揚光大式的文化生產,其精神性自然會轉赴世俗性,更因藝術市場的活動而出現媚俗現象。從精神性到物質性、裝飾性到裝置性、東方性到現代性、地域性到普世性、修為活動到市場活動,當代水墨在創作、論述與收藏領域,因傳媒機制與藝博機制的運作,逐漸邁向大眾化與市場性的需求。在生產需求與行銷機制的介入下,水墨原創動機必然異化,而此異化,亦包括了科技年代的藝術生產模式與其相關連結。

當自然已被人工吞噬,自然遂成為一個抗爭現代性的隱喻,甚至變成一種社會意識的附體。儘管許多創作者認為水墨難以展現工業環境的現代感,然而,旨在揭示人與自然關係轉變的隱喻山水,還是被賦予了內容上的「現代性」。藝術家可能畫建物或景觀,也可能由實景轉成虛境,以便呈現個人看待外在世界的態度,甚至提出隱藏式的社會批判。

在形式的現代感上,創作者會採取現代主義與後現代主義式的構成、拼貼、挪用等手法。在內容的現代感上,則會呈現一種與生存有關的社會意識。例如,中國的霧霾山水、香港的城市山水、台灣的黑山水,大都不尚留白,而是以緊密的構成和筆觸,形成現代性下的生態意象。景象內若有點景人物,人物必孤寂、無助。當代山水景觀藝術家楊泳梁的《山煙水灰》或《桃花源》、林素鵬的《暖化》等作品,便多藉山水畫面呈現當代生態議題。這類從「唯美」到「唯物」的造境,因社會性的介入,使其畫境具有了一種跨域的當代性。而其生產的過程,也出現了科技材質與媒介訊息的介入現象。

新科技材質的介入,改變了造境中的自然世界生產。早在水墨藝術進入寫實彩繪或多媒材使用之後,已有不少論者憂慮水墨材質的精神本質會流失,但很多藝術家還是不斷以實驗態度,試圖為水墨尋找與當代藝術的連結。

繼形式的現代性與內容的現代化,新科技材質的介入,再度使21 世紀的水墨進入新視界。例如,中國藝術家孫遜的靈感來自於政治漫畫、生物學書籍、說明書和新聞短片。其反烏托邦的錄像作品,曾分別參與2010 年第七屆深圳國際水墨雙年展「特展─在線人間」與2013 年大都會藝術博物館的「水墨藝術:借古說今中國當代藝術」。其社會意識與錄像媒介的使用,均溢出傳統水墨美學的唯美情境,但其造境中的「水墨感」還是很充足。

內容之外,在打破傳統媒材侷限上,許多藝術家紛紛以新媒材、情境裝置、身體介入等方式,試圖釋放出更大的水墨疆域。其間,科技水墨的出現,雖無新的文化論述,但卻在與科技連結下,擴張了人工水墨的新版圖,進而成為當代科技藝術下的東方美學表現。對水墨界而言,新媒體水墨或科技水墨的介入,再度打破材質的侷限。它能以聲光俱現的科技效果,讓過去的虛擬情境在展示現場栩栩如生。這些新媒體水墨或科技水墨的出現,使水墨進入了感官化的情境美學之製作,以及具身體感的觀看模式。

從藝術生產角度言之,聲光式水墨現場,傳遞的是一種概念化的水墨意境,水墨與科技的關係已然大於水墨與自然的關係。「數位水墨寫真」即是利用電腦軟體,將多張數位相片重新編輯創作,完成構圖佈局後,利用繪圖軟體做出各種筆觸的效果。不需要毛筆、紙張,只需要一台電腦就能夠完成數位水墨作品。在創意領航之下,古畫《富春山居圖》、《清明上河圖》、《鵲華秋色圖》等,有關動畫、觸控、數位劇場等手法的新媒體介入,均使山水的游觀概念更加視覺化、立體化,達到水墨意境的虛擬再現之效。

| 重量 | 670 g |

|---|---|

| 尺寸 | 23 × 17 × 3 cm |

作者|高千惠

藝術領域教學者、藝術文化評論者、客座策展人。研究領域包括現代藝術史、藝術社會學、文化批評、創作理論與實踐、藝術評論、當代水墨、東亞現(當)代藝術、當代藝術思潮。

著作──《當代文化藝術澀相》、《百年世界美術圖象》、《芝加哥公共藝術現代化運動》、《在藝術界河上-當代藝術思路之旅》、《藝種不原始-當代華人藝術跨域閱讀》、《千里絲一線牽-漢唐織錦的跨域風華》、《日常的誘惑》、《非藝評的書寫》、《叛逆的捉影-當代藝術家的新迷思》、《移動的地平線-文藝烏托邦簡史》、《藝術,以XX之名》、《發燒的雙年展-政治、美學、機制的代言》、《風火林泉-當代亞洲藝術專題研究》、《第三翅膀-藝術觀念及其不滿》、《詮釋之外-藝評社會與近當代前衛運動》、《不沉默的字-藝評書寫與其生產語境》、《當代藝術生產線-創作實踐與社會介入的案例》。

序章──出界

卷一 一念無明

I. 水墨拂曉之前

那個混沌的隱形空間

無限空間的極簡命名

神明空間的意識之遊

遠遊作為冥思的文本

未臻空境的人間殘念

II. 三遠法的空間神話

人與自然的政治關係

異質空間的人間行旅

從易理到畫理的觀看

物象之原與重重悉見

從遠遊到游觀的對話

擬態的古典空間意識

III. 文學附體的尺幅視界

玄思作為抽象水墨的古魂

駢文與絕句下的鐘鼎山林

尺幅江山的圖騰化轉進

淺絳山水的小調世界

工整奇巧的章回體山水

山水概念化的美學空間

IV. 跨時空的形神煉金術

煉金與格物的美學發展

後現代語境的格物實踐

以器形寫無形的新宋畫

從末世到未來的桃花源

犬儒與撞鐘的日常物語

人類世中的造境展覽群

卷二 萬念俱生

V. 水墨南渡之象

從渡海到落土的水墨觀

具承傳的後古典水墨

何謂台灣水墨的論爭

反正統的浮世新繪

N世代的水墨新界

南渡水墨的文化處境

VI. 跨世紀的墨界之爭

跨世紀前後的水墨防線

三分天下的新水墨論

新類水墨的舊美學介面

一個水墨三種當代表述

這是不是水墨的叩問

VII. 西行的東方語境

東方書道西方表現

傳統文人畫的西方變奏

現代主義下的水墨與抽象

新現代主義作為當代性

後現代的矯飾空間生產

VIII. 不強調方法的方法論

異己存在的我與他者關係

重返事物自身的現象美學

東亞現代性下的存在感知

「日常」與「無常」的感知

逆行,亞洲式的未來主義

IX. 科技年代的墨境行旅

概念化的水墨造境生產

復古水墨與其當代性

機械複製年代的意境捕追

新傳媒的散播之徑

你的眼睛和我之間

附錄

章節註釋

人名索引

作者:高千惠

出版社:典藏藝術家庭(股)公司

ISBN:978-957-9057-60-8

出版日期:2020.10.5

裝訂:平裝

頁數:376

適讀年齡:17歲以上

在當代藝術類型中,「水墨藝術」涵蓋了「地理疆域」、「歷史文化」、「物質美學」三領域的連結。而水墨與新媒體的關係美學建立,除了打破前三種領域的關係,也使水墨進入虛擬畫境的大眾化視界。透過新媒體的介入,水墨不畏進入概念化的創作階段,也使「何為水墨的當代性」進入新媒體文化的討論領域。

面對當代藝術訊息已由「行萬里路」轉為「跨雲端遊」,創作者丈量世界的方式,多以資料訊息與虛擬影像作為認知世界的方式。在如此科學與科技的演進下,人工自然與科技水墨的出現、水墨相關性的關鍵詞擴張、水墨世界參與社群的範圍,以及透過超文本的連結,使水墨單一作品可以延展出多元的觀看。而除了在定義上進行解構,水墨的當代性也進入了世俗性、消費性、傳播性的生產領域。

本章分三個方向探討新媒體水墨的當代行旅途徑。一是重新爬梳水墨的歷史沿革,並從水墨當代性與世俗化發展過程中,檢視其精神性的轉變。二是從數位水墨的誕生、虛擬意境到虛擬畫境的發展,提出水墨在新媒體年代的挑戰,與此科技復古運動的年代意義。三是從社群媒體自訂的「社群標籤」概念,提出水墨跨域連結的發展,以及水墨概念的當代傳播途徑。面對水墨世界所營造出的當代神話,文末再以歷史唯物的角度,回視當代水墨的生產生態。

回溯水墨誕生的古神話與古信仰之背景,當代水墨的再生,除了歷史元素的反芻與對話,也寄於新的宇宙觀所引發的身命觀。2019 年春,透過事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope)的顯影,眾人可以在居家電腦螢幕上,看見一個宇宙黑洞的遙遠存在事實。這張人類史上的第一張黑洞照片,呈現了一個時空結構、一個玄奇的天體,也重新詰問了人類信仰與既有的創世神話。一個世界,多元觀照。在天文界的黑洞影像之前,水墨世界的宇宙觀或身命觀,又將建立在那一種當代神話的體系上?

新的宇宙認知,使西方創作者開始採取科學知識、影像技術、生態與訊息的演變,作為「世界歷史事件」的紀錄。以客觀事件取代主觀事件,2017 年克里夫蘭美術館的「知識考古」(Archaeologies of Knowledge)一展中,德國攝影師提爾曼(Wolfgang Tillman)的航天影像系列「金星繞行」(Venus Transit 2004-2012), 便記錄了八年的天文事件。比克納夫婦(Sarah and Joseph Belknap)則以美國航天研究中心(NASA)的資料,進行4 個月與12 個月的太陽黑子紀錄,提出天人之間的科技關係。藉跨領域合作,這些21 世紀的天人關係陳述,已與登陸月球時所產生的蒙太奇拼貼表現大為不同。

在水墨領域,這些天文物理的自然陳述與檔案紀錄,並不能取代自然所曾啟示的身命觀。過去,從歷史空間觀,閱看水墨藝術的社會意識;從異質空間觀,閱看水墨語境的非人間;從水墨的當代性與修辭性中,閱看水墨論述的一路衍變,均曾瓦解水墨過去的空間論,迫使論者重新思考閱讀水墨的方法。如今面對快速發展的航天科技,與時俱進的宇宙觀是否能夠改變「水墨」的空間思維,將是水墨空間詩學的新挑戰。

進入科技年代的墨境行旅,有關概念化的水墨造境生產、新科技材質的介入、機械複製年代的意境捕捉、新傳媒的散播之徑、雲端社群標籤的超連結等水墨相關世界之出現,均說明了神祕的水墨未來主義,也有回應前進的科技世界之舉。另一方面,處於當代藝術的大生態,水墨世界同樣面對1980 年代之後的政治、文化、經濟、藝術市場等生態變遷,而需要不斷回應資本化的消費世界。藝術家在尋求風格創立、品牌打造、展覽機會、市場需要下,作品的生產過程已包括後製、加工、代工、合作等新媒體的介入。在此背景中,概念化的、唯美的、實驗的、敘事的水墨造境,隨時間而成為當代水墨界的一種取徑。

隨著年代新材質的介入,當代水墨藝術中的「水墨」,由名詞變成形容詞,也由有形的材質定義,轉為無形的思想認同,並透過非水墨的材質,以及非筆墨的美學,產生一種具文化代表性的藝術類型。至21 世紀,走過千年的「水墨」,已因科技的介入,邁向一種製造性的生產狀態。從水墨界已具備的現有景觀──虛擬之境的藝術生產、收藏性與裝飾性的出現、從唯美到唯物的造境、新媒體水墨的生產現象上看,科學與科技對水墨世界影響甚大。面對人間自然與人工自然的交會,「為何造境」與「如何造境」,遂成為創作者的生產課題。

水墨一直就是一種造境的藝術。在文化背景上,水墨是因自然觀而召喚出的藝術觀。它來自藝術家與山水的呼應關係,期從人與自然的觀照中,再現一種屬於精神美學的情境。然而,水墨也具有一個非再現、非寫實的表現核心,意即,無論在任何時代,它都是附屬於一種虛擬之境的想像生產。即使是面對科學與自然,它也可能要透過神話的想像或意識的心象,以「造境」的行動來表述某個遙遠的黑洞狀態。

「造境」與「造何種之境」在中國繪畫史上已有一套發展脈絡。中國魏晉南北朝時期,中國藝術家即將自然題材作為一個獨立發展的方向,並發展出「造境」的藝術生產模式。盛唐時期,山水畫已脫離人物故事而成獨立畫科,出現了畫法工致、賦色濃麗、筆跡豪放、水墨簡淡等流派,使造境之事也有了美學品味之分。在技法與思想傳承上,明末董其昌曾借用禪宗的南北宗分法,將唐代以後的山水畫劃分為南北兩派。「南北宗」的劃分,對中國山水畫發展是一項重要的評論與看法,也形成造境的精神意識分歧,並開啟制式化的審美判斷與創作表現。

在重寫意輕寫實之下,水墨被定為一種「虛擬意境」的藝術表現類型,所造之境也因美學品味而有了一套生產系統,而此系統又與文人生活有連結性。文人美學品味系統,發軔於宋大成於元。它是以文人意識與其養成文化為美學品味,以筆墨情趣體現文人生活趣味,或是藝術家對自然社會及生命本源的參悟表現。由於不求寫實形似,其藝術性遂建立在上層知識分子的精神生活上。如其名稱「文人藝術」,被翻譯成與文學有關的「Literati painting」或是「Scholar Art」,都指出此美學世界的階級性。它與民俗的、粗糙的、直接語境的表達方式相對,在論述上也多避免世俗世界的介入。

水墨藝術會邁向收藏性與裝飾性,在於資本社會的必然發展。水墨的大眾化與市場性,自明代已出現。隨著民間中產階級抬頭,文人藝術普及化,水墨與文人世界成為民間新貴的精緻生活文化品味。此品味,是帶著「文化教養」的色彩,旨在追求一種文化生活上的美感,與反映社會現實並無直接關係。因應市場的量產,這支藝術類型不免也從文人品味變成有閒階級的文化資產表現,或成為中下階層模仿文化氣息的對象。此東方藝術的本質,應該是「反裝飾性」,但在大量模仿與消費文化的介入之下,其普及化或生活化卻逐漸將水墨從菁英品味拉到大眾品味,甚至成為一種國萃文化。

經濟是社會前進的動力,每一年代的現代性,多少都影響了文人書畫世界的發展。在現代主義興起的20 世紀,水墨世界也曾透過與抽象表現主義、材質觀念美學、身體行為意義之連結與對話,以及「現代化」的形式與內容而得到新的轉繹。現代水墨的發展,放大了人的內在意識,卻縮小了自然的存在,但在歷史意識型態的要求,還是肩負了復興民族美學的文化重擔。在文化意識的主導下,藝術界在面對「當代水墨藝術」議題時,論述多涉及「傳統」、「中國性」、「文化主體性」與「排除域外論述語彙」等文化情結,以至於衍生的「當代性」思考,多少表露出水墨領域的一種文化焦慮。

這些演變,使水墨在政治與美學之間產生矛盾。水墨的避世生產態度,原是一種單純的生活文化,一旦進入發揚光大式的文化生產,其精神性自然會轉赴世俗性,更因藝術市場的活動而出現媚俗現象。從精神性到物質性、裝飾性到裝置性、東方性到現代性、地域性到普世性、修為活動到市場活動,當代水墨在創作、論述與收藏領域,因傳媒機制與藝博機制的運作,逐漸邁向大眾化與市場性的需求。在生產需求與行銷機制的介入下,水墨原創動機必然異化,而此異化,亦包括了科技年代的藝術生產模式與其相關連結。

當自然已被人工吞噬,自然遂成為一個抗爭現代性的隱喻,甚至變成一種社會意識的附體。儘管許多創作者認為水墨難以展現工業環境的現代感,然而,旨在揭示人與自然關係轉變的隱喻山水,還是被賦予了內容上的「現代性」。藝術家可能畫建物或景觀,也可能由實景轉成虛境,以便呈現個人看待外在世界的態度,甚至提出隱藏式的社會批判。

在形式的現代感上,創作者會採取現代主義與後現代主義式的構成、拼貼、挪用等手法。在內容的現代感上,則會呈現一種與生存有關的社會意識。例如,中國的霧霾山水、香港的城市山水、台灣的黑山水,大都不尚留白,而是以緊密的構成和筆觸,形成現代性下的生態意象。景象內若有點景人物,人物必孤寂、無助。當代山水景觀藝術家楊泳梁的《山煙水灰》或《桃花源》、林素鵬的《暖化》等作品,便多藉山水畫面呈現當代生態議題。這類從「唯美」到「唯物」的造境,因社會性的介入,使其畫境具有了一種跨域的當代性。而其生產的過程,也出現了科技材質與媒介訊息的介入現象。

新科技材質的介入,改變了造境中的自然世界生產。早在水墨藝術進入寫實彩繪或多媒材使用之後,已有不少論者憂慮水墨材質的精神本質會流失,但很多藝術家還是不斷以實驗態度,試圖為水墨尋找與當代藝術的連結。

繼形式的現代性與內容的現代化,新科技材質的介入,再度使21 世紀的水墨進入新視界。例如,中國藝術家孫遜的靈感來自於政治漫畫、生物學書籍、說明書和新聞短片。其反烏托邦的錄像作品,曾分別參與2010 年第七屆深圳國際水墨雙年展「特展─在線人間」與2013 年大都會藝術博物館的「水墨藝術:借古說今中國當代藝術」。其社會意識與錄像媒介的使用,均溢出傳統水墨美學的唯美情境,但其造境中的「水墨感」還是很充足。

內容之外,在打破傳統媒材侷限上,許多藝術家紛紛以新媒材、情境裝置、身體介入等方式,試圖釋放出更大的水墨疆域。其間,科技水墨的出現,雖無新的文化論述,但卻在與科技連結下,擴張了人工水墨的新版圖,進而成為當代科技藝術下的東方美學表現。對水墨界而言,新媒體水墨或科技水墨的介入,再度打破材質的侷限。它能以聲光俱現的科技效果,讓過去的虛擬情境在展示現場栩栩如生。這些新媒體水墨或科技水墨的出現,使水墨進入了感官化的情境美學之製作,以及具身體感的觀看模式。

從藝術生產角度言之,聲光式水墨現場,傳遞的是一種概念化的水墨意境,水墨與科技的關係已然大於水墨與自然的關係。「數位水墨寫真」即是利用電腦軟體,將多張數位相片重新編輯創作,完成構圖佈局後,利用繪圖軟體做出各種筆觸的效果。不需要毛筆、紙張,只需要一台電腦就能夠完成數位水墨作品。在創意領航之下,古畫《富春山居圖》、《清明上河圖》、《鵲華秋色圖》等,有關動畫、觸控、數位劇場等手法的新媒體介入,均使山水的游觀概念更加視覺化、立體化,達到水墨意境的虛擬再現之效。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

作者|高千惠

藝術領域教學者、藝術文化評論者、客座策展人。研究領域包括現代藝術史、藝術社會學、文化批評、創作理論與實踐、藝術評論、當代水墨、東亞現(當)代藝術、當代藝術思潮。

著作──《當代文化藝術澀相》、《百年世界美術圖象》、《芝加哥公共藝術現代化運動》、《在藝術界河上-當代藝術思路之旅》、《藝種不原始-當代華人藝術跨域閱讀》、《千里絲一線牽-漢唐織錦的跨域風華》、《日常的誘惑》、《非藝評的書寫》、《叛逆的捉影-當代藝術家的新迷思》、《移動的地平線-文藝烏托邦簡史》、《藝術,以XX之名》、《發燒的雙年展-政治、美學、機制的代言》、《風火林泉-當代亞洲藝術專題研究》、《第三翅膀-藝術觀念及其不滿》、《詮釋之外-藝評社會與近當代前衛運動》、《不沉默的字-藝評書寫與其生產語境》、《當代藝術生產線-創作實踐與社會介入的案例》。

序章──出界

卷一 一念無明

I. 水墨拂曉之前

那個混沌的隱形空間

無限空間的極簡命名

神明空間的意識之遊

遠遊作為冥思的文本

未臻空境的人間殘念

II. 三遠法的空間神話

人與自然的政治關係

異質空間的人間行旅

從易理到畫理的觀看

物象之原與重重悉見

從遠遊到游觀的對話

擬態的古典空間意識

III. 文學附體的尺幅視界

玄思作為抽象水墨的古魂

駢文與絕句下的鐘鼎山林

尺幅江山的圖騰化轉進

淺絳山水的小調世界

工整奇巧的章回體山水

山水概念化的美學空間

IV. 跨時空的形神煉金術

煉金與格物的美學發展

後現代語境的格物實踐

以器形寫無形的新宋畫

從末世到未來的桃花源

犬儒與撞鐘的日常物語

人類世中的造境展覽群

卷二 萬念俱生

V. 水墨南渡之象

從渡海到落土的水墨觀

具承傳的後古典水墨

何謂台灣水墨的論爭

反正統的浮世新繪

N世代的水墨新界

南渡水墨的文化處境

VI. 跨世紀的墨界之爭

跨世紀前後的水墨防線

三分天下的新水墨論

新類水墨的舊美學介面

一個水墨三種當代表述

這是不是水墨的叩問

VII. 西行的東方語境

東方書道西方表現

傳統文人畫的西方變奏

現代主義下的水墨與抽象

新現代主義作為當代性

後現代的矯飾空間生產

VIII. 不強調方法的方法論

異己存在的我與他者關係

重返事物自身的現象美學

東亞現代性下的存在感知

「日常」與「無常」的感知

逆行,亞洲式的未來主義

IX. 科技年代的墨境行旅

概念化的水墨造境生產

復古水墨與其當代性

機械複製年代的意境捕追

新傳媒的散播之徑

你的眼睛和我之間

附錄

章節註釋

人名索引

作者:高千惠

出版社:典藏藝術家庭(股)公司

ISBN:978-957-9057-60-8

出版日期:2020.10.5

裝訂:平裝

頁數:376

適讀年齡:17歲以上

在當代藝術類型中,「水墨藝術」涵蓋了「地理疆域」、「歷史文化」、「物質美學」三領域的連結。而水墨與新媒體的關係美學建立,除了打破前三種領域的關係,也使水墨進入虛擬畫境的大眾化視界。透過新媒體的介入,水墨不畏進入概念化的創作階段,也使「何為水墨的當代性」進入新媒體文化的討論領域。

面對當代藝術訊息已由「行萬里路」轉為「跨雲端遊」,創作者丈量世界的方式,多以資料訊息與虛擬影像作為認知世界的方式。在如此科學與科技的演進下,人工自然與科技水墨的出現、水墨相關性的關鍵詞擴張、水墨世界參與社群的範圍,以及透過超文本的連結,使水墨單一作品可以延展出多元的觀看。而除了在定義上進行解構,水墨的當代性也進入了世俗性、消費性、傳播性的生產領域。

本章分三個方向探討新媒體水墨的當代行旅途徑。一是重新爬梳水墨的歷史沿革,並從水墨當代性與世俗化發展過程中,檢視其精神性的轉變。二是從數位水墨的誕生、虛擬意境到虛擬畫境的發展,提出水墨在新媒體年代的挑戰,與此科技復古運動的年代意義。三是從社群媒體自訂的「社群標籤」概念,提出水墨跨域連結的發展,以及水墨概念的當代傳播途徑。面對水墨世界所營造出的當代神話,文末再以歷史唯物的角度,回視當代水墨的生產生態。

回溯水墨誕生的古神話與古信仰之背景,當代水墨的再生,除了歷史元素的反芻與對話,也寄於新的宇宙觀所引發的身命觀。2019 年春,透過事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope)的顯影,眾人可以在居家電腦螢幕上,看見一個宇宙黑洞的遙遠存在事實。這張人類史上的第一張黑洞照片,呈現了一個時空結構、一個玄奇的天體,也重新詰問了人類信仰與既有的創世神話。一個世界,多元觀照。在天文界的黑洞影像之前,水墨世界的宇宙觀或身命觀,又將建立在那一種當代神話的體系上?

新的宇宙認知,使西方創作者開始採取科學知識、影像技術、生態與訊息的演變,作為「世界歷史事件」的紀錄。以客觀事件取代主觀事件,2017 年克里夫蘭美術館的「知識考古」(Archaeologies of Knowledge)一展中,德國攝影師提爾曼(Wolfgang Tillman)的航天影像系列「金星繞行」(Venus Transit 2004-2012), 便記錄了八年的天文事件。比克納夫婦(Sarah and Joseph Belknap)則以美國航天研究中心(NASA)的資料,進行4 個月與12 個月的太陽黑子紀錄,提出天人之間的科技關係。藉跨領域合作,這些21 世紀的天人關係陳述,已與登陸月球時所產生的蒙太奇拼貼表現大為不同。

在水墨領域,這些天文物理的自然陳述與檔案紀錄,並不能取代自然所曾啟示的身命觀。過去,從歷史空間觀,閱看水墨藝術的社會意識;從異質空間觀,閱看水墨語境的非人間;從水墨的當代性與修辭性中,閱看水墨論述的一路衍變,均曾瓦解水墨過去的空間論,迫使論者重新思考閱讀水墨的方法。如今面對快速發展的航天科技,與時俱進的宇宙觀是否能夠改變「水墨」的空間思維,將是水墨空間詩學的新挑戰。

進入科技年代的墨境行旅,有關概念化的水墨造境生產、新科技材質的介入、機械複製年代的意境捕捉、新傳媒的散播之徑、雲端社群標籤的超連結等水墨相關世界之出現,均說明了神祕的水墨未來主義,也有回應前進的科技世界之舉。另一方面,處於當代藝術的大生態,水墨世界同樣面對1980 年代之後的政治、文化、經濟、藝術市場等生態變遷,而需要不斷回應資本化的消費世界。藝術家在尋求風格創立、品牌打造、展覽機會、市場需要下,作品的生產過程已包括後製、加工、代工、合作等新媒體的介入。在此背景中,概念化的、唯美的、實驗的、敘事的水墨造境,隨時間而成為當代水墨界的一種取徑。

隨著年代新材質的介入,當代水墨藝術中的「水墨」,由名詞變成形容詞,也由有形的材質定義,轉為無形的思想認同,並透過非水墨的材質,以及非筆墨的美學,產生一種具文化代表性的藝術類型。至21 世紀,走過千年的「水墨」,已因科技的介入,邁向一種製造性的生產狀態。從水墨界已具備的現有景觀──虛擬之境的藝術生產、收藏性與裝飾性的出現、從唯美到唯物的造境、新媒體水墨的生產現象上看,科學與科技對水墨世界影響甚大。面對人間自然與人工自然的交會,「為何造境」與「如何造境」,遂成為創作者的生產課題。

水墨一直就是一種造境的藝術。在文化背景上,水墨是因自然觀而召喚出的藝術觀。它來自藝術家與山水的呼應關係,期從人與自然的觀照中,再現一種屬於精神美學的情境。然而,水墨也具有一個非再現、非寫實的表現核心,意即,無論在任何時代,它都是附屬於一種虛擬之境的想像生產。即使是面對科學與自然,它也可能要透過神話的想像或意識的心象,以「造境」的行動來表述某個遙遠的黑洞狀態。

「造境」與「造何種之境」在中國繪畫史上已有一套發展脈絡。中國魏晉南北朝時期,中國藝術家即將自然題材作為一個獨立發展的方向,並發展出「造境」的藝術生產模式。盛唐時期,山水畫已脫離人物故事而成獨立畫科,出現了畫法工致、賦色濃麗、筆跡豪放、水墨簡淡等流派,使造境之事也有了美學品味之分。在技法與思想傳承上,明末董其昌曾借用禪宗的南北宗分法,將唐代以後的山水畫劃分為南北兩派。「南北宗」的劃分,對中國山水畫發展是一項重要的評論與看法,也形成造境的精神意識分歧,並開啟制式化的審美判斷與創作表現。

在重寫意輕寫實之下,水墨被定為一種「虛擬意境」的藝術表現類型,所造之境也因美學品味而有了一套生產系統,而此系統又與文人生活有連結性。文人美學品味系統,發軔於宋大成於元。它是以文人意識與其養成文化為美學品味,以筆墨情趣體現文人生活趣味,或是藝術家對自然社會及生命本源的參悟表現。由於不求寫實形似,其藝術性遂建立在上層知識分子的精神生活上。如其名稱「文人藝術」,被翻譯成與文學有關的「Literati painting」或是「Scholar Art」,都指出此美學世界的階級性。它與民俗的、粗糙的、直接語境的表達方式相對,在論述上也多避免世俗世界的介入。

水墨藝術會邁向收藏性與裝飾性,在於資本社會的必然發展。水墨的大眾化與市場性,自明代已出現。隨著民間中產階級抬頭,文人藝術普及化,水墨與文人世界成為民間新貴的精緻生活文化品味。此品味,是帶著「文化教養」的色彩,旨在追求一種文化生活上的美感,與反映社會現實並無直接關係。因應市場的量產,這支藝術類型不免也從文人品味變成有閒階級的文化資產表現,或成為中下階層模仿文化氣息的對象。此東方藝術的本質,應該是「反裝飾性」,但在大量模仿與消費文化的介入之下,其普及化或生活化卻逐漸將水墨從菁英品味拉到大眾品味,甚至成為一種國萃文化。

經濟是社會前進的動力,每一年代的現代性,多少都影響了文人書畫世界的發展。在現代主義興起的20 世紀,水墨世界也曾透過與抽象表現主義、材質觀念美學、身體行為意義之連結與對話,以及「現代化」的形式與內容而得到新的轉繹。現代水墨的發展,放大了人的內在意識,卻縮小了自然的存在,但在歷史意識型態的要求,還是肩負了復興民族美學的文化重擔。在文化意識的主導下,藝術界在面對「當代水墨藝術」議題時,論述多涉及「傳統」、「中國性」、「文化主體性」與「排除域外論述語彙」等文化情結,以至於衍生的「當代性」思考,多少表露出水墨領域的一種文化焦慮。

這些演變,使水墨在政治與美學之間產生矛盾。水墨的避世生產態度,原是一種單純的生活文化,一旦進入發揚光大式的文化生產,其精神性自然會轉赴世俗性,更因藝術市場的活動而出現媚俗現象。從精神性到物質性、裝飾性到裝置性、東方性到現代性、地域性到普世性、修為活動到市場活動,當代水墨在創作、論述與收藏領域,因傳媒機制與藝博機制的運作,逐漸邁向大眾化與市場性的需求。在生產需求與行銷機制的介入下,水墨原創動機必然異化,而此異化,亦包括了科技年代的藝術生產模式與其相關連結。

當自然已被人工吞噬,自然遂成為一個抗爭現代性的隱喻,甚至變成一種社會意識的附體。儘管許多創作者認為水墨難以展現工業環境的現代感,然而,旨在揭示人與自然關係轉變的隱喻山水,還是被賦予了內容上的「現代性」。藝術家可能畫建物或景觀,也可能由實景轉成虛境,以便呈現個人看待外在世界的態度,甚至提出隱藏式的社會批判。

在形式的現代感上,創作者會採取現代主義與後現代主義式的構成、拼貼、挪用等手法。在內容的現代感上,則會呈現一種與生存有關的社會意識。例如,中國的霧霾山水、香港的城市山水、台灣的黑山水,大都不尚留白,而是以緊密的構成和筆觸,形成現代性下的生態意象。景象內若有點景人物,人物必孤寂、無助。當代山水景觀藝術家楊泳梁的《山煙水灰》或《桃花源》、林素鵬的《暖化》等作品,便多藉山水畫面呈現當代生態議題。這類從「唯美」到「唯物」的造境,因社會性的介入,使其畫境具有了一種跨域的當代性。而其生產的過程,也出現了科技材質與媒介訊息的介入現象。

新科技材質的介入,改變了造境中的自然世界生產。早在水墨藝術進入寫實彩繪或多媒材使用之後,已有不少論者憂慮水墨材質的精神本質會流失,但很多藝術家還是不斷以實驗態度,試圖為水墨尋找與當代藝術的連結。

繼形式的現代性與內容的現代化,新科技材質的介入,再度使21 世紀的水墨進入新視界。例如,中國藝術家孫遜的靈感來自於政治漫畫、生物學書籍、說明書和新聞短片。其反烏托邦的錄像作品,曾分別參與2010 年第七屆深圳國際水墨雙年展「特展─在線人間」與2013 年大都會藝術博物館的「水墨藝術:借古說今中國當代藝術」。其社會意識與錄像媒介的使用,均溢出傳統水墨美學的唯美情境,但其造境中的「水墨感」還是很充足。

內容之外,在打破傳統媒材侷限上,許多藝術家紛紛以新媒材、情境裝置、身體介入等方式,試圖釋放出更大的水墨疆域。其間,科技水墨的出現,雖無新的文化論述,但卻在與科技連結下,擴張了人工水墨的新版圖,進而成為當代科技藝術下的東方美學表現。對水墨界而言,新媒體水墨或科技水墨的介入,再度打破材質的侷限。它能以聲光俱現的科技效果,讓過去的虛擬情境在展示現場栩栩如生。這些新媒體水墨或科技水墨的出現,使水墨進入了感官化的情境美學之製作,以及具身體感的觀看模式。

從藝術生產角度言之,聲光式水墨現場,傳遞的是一種概念化的水墨意境,水墨與科技的關係已然大於水墨與自然的關係。「數位水墨寫真」即是利用電腦軟體,將多張數位相片重新編輯創作,完成構圖佈局後,利用繪圖軟體做出各種筆觸的效果。不需要毛筆、紙張,只需要一台電腦就能夠完成數位水墨作品。在創意領航之下,古畫《富春山居圖》、《清明上河圖》、《鵲華秋色圖》等,有關動畫、觸控、數位劇場等手法的新媒體介入,均使山水的游觀概念更加視覺化、立體化,達到水墨意境的虛擬再現之效。

方聞以不同的主題,講同一個故事──中國藝術史的故事。「故事」講述的主線就是:一個時代的藝術何以展現一個時代的文化史?這樣的疑問也就是方聞最終要解答的——藝術即歷史。

歐洲/美洲/亞洲等超過100個藝術展覽案例,全面了解當代藝術生產線的生成與脈絡!

這是一本有關當代藝術生產的生態動畫書,也是藝術社會學與人類社會學的移動式視覺對話。

打開藝術書寫世界!管窺與丈量藝評的跨際語言、生產文化與其傳播社會。

本書是作者以「元藝評」(Meta-art criticism) 的概念,視「藝評研究」為藝評的本體,叩問何謂藝評與其範疇,期能從藝評語言的生產過程及其生態,管窺與丈量藝評語境、美學生產,進而勾勒出藝術社會中的語言與文化機制。

國內第一本關於禪與西方五○年代藝術研究之論述。當西方碰上東方,當現代藝術碰上禪……何謂禪與禪的藝術?禪無可言喻,只能心領,它訴諸一種生活態度與「空」的美學。當西方五○年代抽象藝術碰上禪時,是怎樣地直接或間接的產生創作上的化學效應呢?

聚焦現當代藝術市場新浪潮!

2017年現當代經典拍品實錄、華人亞洲區排行完整呈現!

【華人】趙無極《29.01.64》2億港幣刷新個人拍賣紀錄

【日本】草間彌生持續引領國際風潮

【韓國】金煥基制霸韓國拍場

【其他】印度、東南亞新生代穩定聚焦

綜觀市場消長,掌握投資風向!藏家必備的最佳拍賣市場指南!

建築與環境影響著人類行為,也反映出人類的生活模式。

我們所居住的城市,應該被打造成什麼樣子?

韓國建築師俞炫準,細究古今、詳探東西方空間與時間,綜觀「建築」、「城市」與「生活」的獨特視角與深刻洞察。

從中世紀、文藝復興到二十一世紀的今日,

50個顛覆傳統的建築設計,影響過去也將改變未來!

這些天馬行空又極具開創性的作品,終因種種原由如政治、資金缺乏、原物料短缺或是太過前衛、建造困難等等因素,只停留在計劃、製圖或模型階段,然而時至今日卻依然吸引著眾人的目光。它們被留存下來,見證了曾經可能的美好與輝煌,甚至影響了後代人們對世界的想像。

找到自己真正喜歡的事,甘願為它克服困難,同時提醒自己:莫忘初心。

還記得熱愛畫畫的心情嗎?

VOGUE、日本觀光局、義美、台北捷運、SOGO合作插畫家 kowei

15年接案歷程分享,獻給所有在藝術這條道路上勇敢、堅持、努力前行的你……

《2015文物拍賣大典》是當今拍賣市場上,資料最豐富的工具書。本書收錄港台、大陸、歐美各大拍賣公司2014年春秋兩季的拍賣精品,分門別類為讀者完整呈現八大類五千多筆拍品精美圖文紀錄。

從日常到創作,漢寶德漫談鄉土與藝術。

本書共分四大卷,從「鄉土藝術家」、「鄉土藝術」、「鄉土建築」,到「老街」,各卷又有名詞義釋與時事探討的詳正論述,諸如鄉土與民間,本土與外來,手工藝與古董等等,倆倆參照又類比影響的相似卻又不一樣,通通都在漢寶德根深淺出的說明比喻裡,談出另一種或更多的可能。

畢卡索也得知道的一門課? 華人世界首部藝術投資相關法律專書

葉茂林律師透過28則深具代表性的藝術交易經典案例, 將繁瑣燒腦的判決書,轉化為流暢好讀的法庭教戰寶典, 引領讀者避開法律地雷,悠遊藝術創作,投資無往不利!

商品評價

目前沒有評價。