NT$420

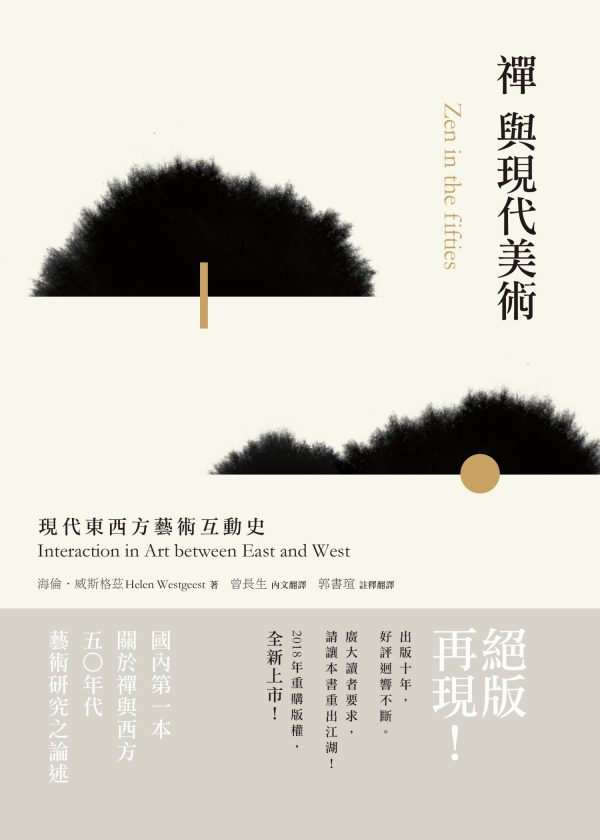

禪與現代美術:現代東西方藝術互動史(二版)

國內第一本關於禪與西方五○年代藝術研究之論述。當西方碰上東方,當現代藝術碰上禪……何謂禪與禪的藝術?禪無可言喻,只能心領,它訴諸一種生活態度與「空」的美學。當西方五○年代抽象藝術碰上禪時,是怎樣地直接或間接的產生創作上的化學效應呢?

12 件庫存

絕版再現!出版10年,好評迴響不斷。

2018年重購版權,全新上市!

國內第一本關於禪與西方五○年代藝術研究之論述

當西方碰上東方

當現代藝術碰上禪……

何謂禪與禪的藝術?

禪無可言喻,只能心領,它訴諸一種生活態度與「空」的美學。

當西方五○年代抽象藝術碰上禪時,是怎樣地直接或間接的產生創作上的化學效應呢?

本書為荷蘭藝術史學者海倫‧威斯格茲所撰寫的一份嚴謹學術論述,語言涵蓋英、法、德、日,歷時將近兩年的時間,經由多名學者審查,才將中文版完整呈現出來。又因為禪與現代藝術具有的抽象思維,極不易去求證兩者之間的關係,因此作者花了相當長的時間去與藝術家訪談、收集與解讀文獻,企圖驗證禪與西方五○年代藝術的感通與關聯。其主旨在於探討二十世紀五○年代東西方藝術與文化間的交融和感通,尤其是禪文化,更是二十世紀西方現代藝術趨之若鶩之精神境界。

書中討論了禪文化從東方轉嫁到西方的歷程,並將焦點鎖定在創作與禪意相關的美國、法國與德國藝術家之探討:馬克‧托貝(Mark Tobey)、約翰‧凱吉(John Cage)、艾德‧萊因哈特(Ad Reinhardt)、皮爾‧亞勒金斯基(Pierre Alechinsky)、依夫‧克萊茵(Yves Klein)和禪49((Zen 49)團體。

除了禪對西方藝術界的衝擊與影響外,一些日本藝術家也不免受到西方現代藝術之洗禮與啟發,並對禪文化與現代藝術間的微妙關係產生好奇與探索之熱忱。而複雜的藝術與文化面向,就在如此的抽絲剝繭中,豁然開朗。

➤ 追蹤典藏藝術出版Facebook和Instagram

➤ 尋找更多閱讀靈感 Artco Books Inspiration

作者|海倫‧威斯格茲(Helen Westgeest)

藝術史學者,荷蘭萊頓大學講師,教授當代視覺藝術、攝影和藝術史。

譯者|曾長生

學歷1968 國立政治大學文學士

1969 國立政治大學外交研究所

1988 美國紐約普瑞特藝術學院(Pratt Institute)創作碩士

1990 紐約大學(New York U.)藝術博士班研究

著作《拉丁美洲現代藝術》(藝術家出版社)1997

《美國現代主義根源》(藝術家出版社)1998

《致命的美感》(屏東縣立文化中心)2000

《超現實主義藝術》(藝術家出版社)2001

《另類現代》(台北市立美術館)2002

《品味革命》(淑馨出版社)2002……等

譯者|郭書瑄

政大英語系、中央藝術學研究所畢,目前為專職作者。專長為藝術概論、插畫、十九及二十世紀初藝術。著有《圖解藝術》(易博士)、《插畫考》(如果)。譯有《超台灣》(典藏藝術家庭),並與他人合譯《建築新紀元》(田園城市文化)、《世界藝術史》(木馬文化)等。

導 言

第一章 禪與禪藝術

第一節 什麼是禪

第二節 禪的藝術:墨繪與書法

第三節 禪的樣貌與禪藝術

第二章 西方看東方:簡史

康丁斯基:日本藝術的新知覺

第三章 東西方的結合:美國藝術家與禪

第一節 馬克‧托貝、約翰‧凱吉及艾德‧萊茵哈特

第二節 洞察禪宗

第四章 法國禪藝術

第一節 皮爾‧亞勒金斯基、吉恩‧德哥特斯及

依夫斯‧克萊茵

第二節 禪的實踐

第五章 禪的開釋與德國藝術

第一節 蓋格、卡爾‧奧托‧哥茲及昆特‧于克

第二節 以禪為支柱

第六章 日本的固有禪

第一節 村上三郎、田中敦子、金山明及白髮一雄

第二節 森田子龍

第三節 禪的自證

結 論

附 錄 一

附 錄 二

附 錄 三

作者:海倫‧威斯格茲(Helen Westgeest)

出版社:典藏藝術家庭

出版日期:2018.9.25

ISBN:9789869639774

裝訂:平裝

頁數:336

導言(節錄)

一九五○年代西方世界對遠東的強烈偏愛,並不是突然發生的。此趨向在十九世紀末已出現,當時東方的神祕主義被視為是枯燥平淡的西方世界,提供了一項有趣的選擇,像神智學(Theosophy)之類的新思潮運動那時正大行其道。日本風格在一八六○年代既已出現,最初只是源自於一些日本浮世繪的造形特點,但是到了世紀交替之際,因接觸了東方神祕主義,使得日本風格得以進一步流行。

隨後的五十年,對東方的興趣逐漸退潮,但是到了一九五○年代,對遠東的熱情又重新再被點燃起來。不過對東方的興趣,其型態經過數年後,已有所改變,在第二次世界大戰之後的二十年中,禪宗(Zen Buddhism)的魅力已逐漸擴大。如今二十世紀結束,而另一波的東方熱再次復活,不過此風潮已適應了當前的需求。本研究焦點主要集中於五○年代,我相信此段時期,正為禪宗的當代形式之引人入勝,奠下良基。

在一九五○年代,西方世界的視覺藝術,對基於直接情緒經驗的繪畫,較受到偏愛。許多藝術家並不追求「高度主觀意識」的個人主義式藝術,卻相信他們可以藉由個人的經驗產生宇宙大自然的藝術。

第二次世界大戰之後,到處瀰漫著混亂,此時大家開始質疑人類生存及現實本質的問題,許多藝術家不僅想在西方文化中尋求答案,也打開他們的心靈,接受非西方文化的觀點。結果此時期有許多藝術品,或多或少地令人聯想到歐洲之外的文化作品,藝術家們從這些遙遠的文化中所尋獲的聯想,叫人嘆為觀止。

同樣有趣的是,我們注意到,當時日本與中國有不少藝術家也產生了一些與西方同時代藝術家類似的作品,此結果鼓舞了我去對西方與遠東的現代藝術之間的關聯與差異性,進行更明確的探究。由於所尋求的問題不可能找到資料,我即進行了廣泛的研究,其中大部分集中於禪與禪藝術之間的密切關係。

我的研究焦點是對五十年代的禪藝術家與禪作品之間所呈現的密切複雜關係,進行詮釋,並揭露其與日本風格之間的關係,我的研究讓我原先所選擇的「禪之影響力」主題獲致明確解釋。

為了說明對禪及禪藝術發生興趣的蘊含意義,我選擇較宏觀的途徑,並檢視五十年代諸如巴黎、紐約、慕尼黑及日本關西地區等地的重要現代藝術中心。我先在荷蘭開始我初步的研究,接著繼續在上述中心探究,我訪問過藝術史家及曾在五十年代積極活躍於藝術世界的代表藝術家等專家,還在這些地方的圖書館、檔案資料中心及典藏美術館進行研究。因為西方的藝術史家是不可能以日本的觀點來思考作品,故探日本藝術一如探西方藝術般,採取了西方的觀點。

西方藝術家對禪感興趣,其影響曾在五十年代及稍後,為不少藝評家與學者所注意到,我從一九五○年代後期如亞夫瑞德‧巴爾(Alfred Barr Jr.)及米榭‧拉岡(Michel Ragon)等人的著作中,也偶然發現到他們的一些評論文章談到禪的普及情形,一般言,這些文章的內容非常概念化,並未舉例予以證實說明,在隨後的數十年,遠東對西方現代藝術的影響,就越來越不受人注意了。主題的參考文獻絕大部分限定於藝術家的專文,現代藝術家之對遠東發生興趣,其規模與本質不大引起人們研究的熱衷,這可能歸因於此類來自東方的影響力很難得到有力的證據。不過也有一個有趣的例外情形:在《世界文化與現代藝術》(Weltkulturen und moderne Kunst)的書目中,有一篇由曼夫瑞德‧史尼肯伯格(Manfred Schneckonburger)於一九七二年所寫論文〈十九與二十世紀歐洲藝術及音樂與亞、非、大洋洲及非印裔美洲的遇合〉(Die Begegnung der europaischen Kunst und Musik im 19 und 20 Jahrhunderts mit Asien, Afrika, Ozeanien, Afro-und Indo-Amerika)。在史尼肯柏格的論文中,有一節標題〈禪宗、水墨畫與現代藝術〉(Zen-Buddhismus, Tuschmaleri und moderne Kunst)以好幾頁篇幅,首次認真將有關對東方書法與禪感興趣的二十世紀藝術家編入目錄中。最近幾年介於遠東與現代藝術之間觀點的藝術史家已稍微增加,並出現在數種出版物中,諸如一九八八年的大衛‧克拉克(David Clarke)論文〈影響戰後美國繪畫及雕塑的東方思想〉(The influence of Oriental Thought on Postwar American Painting and Sculpture),以及一九九○年在漢普斯提(Hampstead)等地舉行的「透明之線」(The Trans Parant Thread)展覽等均有此方面興趣,我在有關預示遠東影響此類觀點的文獻研究,可說是經常成為此方面探究的參考基礎,尤其上述所提的一九九○年展覽目錄更顯格外真實。

| 重量 | 570 g |

|---|---|

| 尺寸 | 21 × 14.8 × 2 cm |

作者|海倫‧威斯格茲(Helen Westgeest)

藝術史學者,荷蘭萊頓大學講師,教授當代視覺藝術、攝影和藝術史。

譯者|曾長生

學歷1968 國立政治大學文學士

1969 國立政治大學外交研究所

1988 美國紐約普瑞特藝術學院(Pratt Institute)創作碩士

1990 紐約大學(New York U.)藝術博士班研究

著作《拉丁美洲現代藝術》(藝術家出版社)1997

《美國現代主義根源》(藝術家出版社)1998

《致命的美感》(屏東縣立文化中心)2000

《超現實主義藝術》(藝術家出版社)2001

《另類現代》(台北市立美術館)2002

《品味革命》(淑馨出版社)2002……等

譯者|郭書瑄

政大英語系、中央藝術學研究所畢,目前為專職作者。專長為藝術概論、插畫、十九及二十世紀初藝術。著有《圖解藝術》(易博士)、《插畫考》(如果)。譯有《超台灣》(典藏藝術家庭),並與他人合譯《建築新紀元》(田園城市文化)、《世界藝術史》(木馬文化)等。

導 言

第一章 禪與禪藝術

第一節 什麼是禪

第二節 禪的藝術:墨繪與書法

第三節 禪的樣貌與禪藝術

第二章 西方看東方:簡史

康丁斯基:日本藝術的新知覺

第三章 東西方的結合:美國藝術家與禪

第一節 馬克‧托貝、約翰‧凱吉及艾德‧萊茵哈特

第二節 洞察禪宗

第四章 法國禪藝術

第一節 皮爾‧亞勒金斯基、吉恩‧德哥特斯及

依夫斯‧克萊茵

第二節 禪的實踐

第五章 禪的開釋與德國藝術

第一節 蓋格、卡爾‧奧托‧哥茲及昆特‧于克

第二節 以禪為支柱

第六章 日本的固有禪

第一節 村上三郎、田中敦子、金山明及白髮一雄

第二節 森田子龍

第三節 禪的自證

結 論

附 錄 一

附 錄 二

附 錄 三

作者:海倫‧威斯格茲(Helen Westgeest)

出版社:典藏藝術家庭

出版日期:2018.9.25

ISBN:9789869639774

裝訂:平裝

頁數:336

導言(節錄)

一九五○年代西方世界對遠東的強烈偏愛,並不是突然發生的。此趨向在十九世紀末已出現,當時東方的神祕主義被視為是枯燥平淡的西方世界,提供了一項有趣的選擇,像神智學(Theosophy)之類的新思潮運動那時正大行其道。日本風格在一八六○年代既已出現,最初只是源自於一些日本浮世繪的造形特點,但是到了世紀交替之際,因接觸了東方神祕主義,使得日本風格得以進一步流行。

隨後的五十年,對東方的興趣逐漸退潮,但是到了一九五○年代,對遠東的熱情又重新再被點燃起來。不過對東方的興趣,其型態經過數年後,已有所改變,在第二次世界大戰之後的二十年中,禪宗(Zen Buddhism)的魅力已逐漸擴大。如今二十世紀結束,而另一波的東方熱再次復活,不過此風潮已適應了當前的需求。本研究焦點主要集中於五○年代,我相信此段時期,正為禪宗的當代形式之引人入勝,奠下良基。

在一九五○年代,西方世界的視覺藝術,對基於直接情緒經驗的繪畫,較受到偏愛。許多藝術家並不追求「高度主觀意識」的個人主義式藝術,卻相信他們可以藉由個人的經驗產生宇宙大自然的藝術。

第二次世界大戰之後,到處瀰漫著混亂,此時大家開始質疑人類生存及現實本質的問題,許多藝術家不僅想在西方文化中尋求答案,也打開他們的心靈,接受非西方文化的觀點。結果此時期有許多藝術品,或多或少地令人聯想到歐洲之外的文化作品,藝術家們從這些遙遠的文化中所尋獲的聯想,叫人嘆為觀止。

同樣有趣的是,我們注意到,當時日本與中國有不少藝術家也產生了一些與西方同時代藝術家類似的作品,此結果鼓舞了我去對西方與遠東的現代藝術之間的關聯與差異性,進行更明確的探究。由於所尋求的問題不可能找到資料,我即進行了廣泛的研究,其中大部分集中於禪與禪藝術之間的密切關係。

我的研究焦點是對五十年代的禪藝術家與禪作品之間所呈現的密切複雜關係,進行詮釋,並揭露其與日本風格之間的關係,我的研究讓我原先所選擇的「禪之影響力」主題獲致明確解釋。

為了說明對禪及禪藝術發生興趣的蘊含意義,我選擇較宏觀的途徑,並檢視五十年代諸如巴黎、紐約、慕尼黑及日本關西地區等地的重要現代藝術中心。我先在荷蘭開始我初步的研究,接著繼續在上述中心探究,我訪問過藝術史家及曾在五十年代積極活躍於藝術世界的代表藝術家等專家,還在這些地方的圖書館、檔案資料中心及典藏美術館進行研究。因為西方的藝術史家是不可能以日本的觀點來思考作品,故探日本藝術一如探西方藝術般,採取了西方的觀點。

西方藝術家對禪感興趣,其影響曾在五十年代及稍後,為不少藝評家與學者所注意到,我從一九五○年代後期如亞夫瑞德‧巴爾(Alfred Barr Jr.)及米榭‧拉岡(Michel Ragon)等人的著作中,也偶然發現到他們的一些評論文章談到禪的普及情形,一般言,這些文章的內容非常概念化,並未舉例予以證實說明,在隨後的數十年,遠東對西方現代藝術的影響,就越來越不受人注意了。主題的參考文獻絕大部分限定於藝術家的專文,現代藝術家之對遠東發生興趣,其規模與本質不大引起人們研究的熱衷,這可能歸因於此類來自東方的影響力很難得到有力的證據。不過也有一個有趣的例外情形:在《世界文化與現代藝術》(Weltkulturen und moderne Kunst)的書目中,有一篇由曼夫瑞德‧史尼肯伯格(Manfred Schneckonburger)於一九七二年所寫論文〈十九與二十世紀歐洲藝術及音樂與亞、非、大洋洲及非印裔美洲的遇合〉(Die Begegnung der europaischen Kunst und Musik im 19 und 20 Jahrhunderts mit Asien, Afrika, Ozeanien, Afro-und Indo-Amerika)。在史尼肯柏格的論文中,有一節標題〈禪宗、水墨畫與現代藝術〉(Zen-Buddhismus, Tuschmaleri und moderne Kunst)以好幾頁篇幅,首次認真將有關對東方書法與禪感興趣的二十世紀藝術家編入目錄中。最近幾年介於遠東與現代藝術之間觀點的藝術史家已稍微增加,並出現在數種出版物中,諸如一九八八年的大衛‧克拉克(David Clarke)論文〈影響戰後美國繪畫及雕塑的東方思想〉(The influence of Oriental Thought on Postwar American Painting and Sculpture),以及一九九○年在漢普斯提(Hampstead)等地舉行的「透明之線」(The Trans Parant Thread)展覽等均有此方面興趣,我在有關預示遠東影響此類觀點的文獻研究,可說是經常成為此方面探究的參考基礎,尤其上述所提的一九九○年展覽目錄更顯格外真實。

瀏覽此商品的人,也瀏覽…

藝術史學的世界觀:從宮布利希與葛林柏格到阿爾珀斯及克勞斯

NT$630這些書形塑了藝術史!

本書內含十六篇充滿洞見的文章,針對二十世紀十六本最具影響力的藝術史書籍提出了精闢評論。這些文章分別重新思考這些重要文本,指引讀者穿越令人望之生畏的藝術文獻迷宮,提供一份解讀藝術史的路線圖。

什麼是繪畫?──我們該如何觀看、如何思索所見之物?

NT$580從模仿、表現、形式、現代性、抽象和再現……探究繪畫的脈絡與發展!

我們該如何觀看、如何思索我們所見的景物?我們能不能相信畫裡的東西?現代藝術是怎麼一回事?過去兩百年來,改變繪畫本質的因素是什麼?古代的繪畫,又是如何一步步達到今天的狀態?

中國書畫.日本收藏:關西百年收藏記事

NT$620本書是華文世界第一本針對關西中國書畫收藏的完整紀錄,對於關西重量級藏家的收藏人生、博物館、美術館的中國書畫典藏皆有精彩詳實的介紹。難得一見的大師作品都將在本書一一揭開其神祕面紗。

出界—水墨空間的人間詩學:意識、物質、身體、文化、政治想像的時空旅誌

NT$480從探源到擴張,從東方美學思維到全球化科技藝術介入,關於水墨的九個叩問──

全書貫穿古今,從美學史角度細膩分析東西方藝術史與美學,提出中國山水畫發展之獨特見解,並且重新思考「水墨」在當代的意義。

相關推薦

當藝術遇上法律:藝術投資收藏的攻防對策

NT$380畢卡索也得知道的一門課? 華人世界首部藝術投資相關法律專書

葉茂林律師透過28則深具代表性的藝術交易經典案例, 將繁瑣燒腦的判決書,轉化為流暢好讀的法庭教戰寶典, 引領讀者避開法律地雷,悠遊藝術創作,投資無往不利!

保存生活:漢寶德談鄉土與藝術

NT$350從日常到創作,漢寶德漫談鄉土與藝術。

本書共分四大卷,從「鄉土藝術家」、「鄉土藝術」、「鄉土建築」,到「老街」,各卷又有名詞義釋與時事探討的詳正論述,諸如鄉土與民間,本土與外來,手工藝與古董等等,倆倆參照又類比影響的相似卻又不一樣,通通都在漢寶德根深淺出的說明比喻裡,談出另一種或更多的可能。

2017亞洲現代與當代藝術拍賣大典

NT$2,000聚焦當代藝術市場新浪潮!

現代與當代藝術精品拍賣實錄、華人亞洲區排行完整呈現!

◆吳冠中《周莊》刷新中國油畫拍賣紀錄

◆日、韓躍身國際舞台持續發光;印度、東南亞展望新生代穩定聚焦,2016年是否再創投資新紀元?

光之穹頂.夢想的入口:高雄捷運美麗島站創作故事與作品導覽(中英雙語)

NT$400全球最美公共藝術作品的創作歷程、藝術家一生就為了成就一件代表作!

被評選為世界最美麗的公共藝術作品,在高雄的美麗島捷運站中的〈光之穹頂〉,它的誕生故事終於被書寫出來了。從作品的委託、製作過程,到創作歷程的完全揭露。

幻影建築:世界頂尖建築師最想建造的50個夢幻建築

NT$680從中世紀、文藝復興到二十一世紀的今日,

50個顛覆傳統的建築設計,影響過去也將改變未來!

這些天馬行空又極具開創性的作品,終因種種原由如政治、資金缺乏、原物料短缺或是太過前衛、建造困難等等因素,只停留在計劃、製圖或模型階段,然而時至今日卻依然吸引著眾人的目光。它們被留存下來,見證了曾經可能的美好與輝煌,甚至影響了後代人們對世界的想像。

在當代之後:2017-2018春之當代藝論

NT$580本合集匯集了2017-2018年春之當代夜講座內容,收錄包含講座紀實及國外學者專文,共19篇精采文章,循著東北亞、東南亞到歐美大陸等當前重要議題的軌跡,檢視當下的藝術生態,並開啟藝術史、策展、聲音,以及對於人類未來諸多想像等多重面向的觀照。

封面SS-20x28.jpg)