NT$680

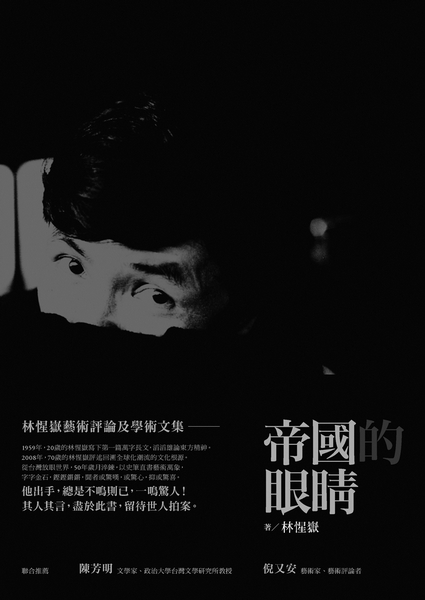

帝國的眼睛:林惺嶽藝術評論及學術文集

44篇文章,40萬字巨著──

林惺嶽畢生經典,集70載大成,從心所欲,完整呈現。

本書集結林惺嶽1965年至2008年代表性的藝術評論與學術論文,是一探其人思想、價值觀、學術研究及藝術觀點的重要作品。

10 件庫存

44篇文章,40萬字巨著──

林惺嶽畢生經典,集70載大成,從心所欲,完整呈現。

1965年,26歲的林惺嶽寫下第一篇萬字長文,滔滔雄論東方精神。

2008年,70歲的林惺嶽評述回溯全球化潮流的文化根源。

從台灣放眼世界,50年歲月淬鍊,以史筆直書藝術萬象,字字金石,鏗鏗鏘鏘,聞者或驚嘆,或驚心,抑或驚喜。

他出手,總是不鳴則已,一鳴驚人!

其人其言,盡於此書,留待世人拍案。

本書集結林惺嶽1965年至2008年代表性的藝術評論與學術論文,是一探其人思想、價值觀、學術研究及藝術觀點的重要作品。

林惺嶽1965年在師大美術系畢業前寫下的論點:「藝術家面對更為豐富的世界,新的感應與新的創造必隨之而起,而一個代代延續的傳統,如果是要繼續長留與擴充,必須被迫放棄它本身單一性的統轄,而去容納許多新的東西。」

50年後的今天,作者並未移異他的價值觀與行動力,讀來依然擲地有聲。

在是非判準混沌的今時此刻,我們捧閱此書,看到的不只是一個藝術家以筆為劍,可貴的是,此人、此言、此行仍經得起檢證,並將成為經典。

作者|林惺嶽

藝術家、評論家和美術史學者;1939年出生於台灣台中,現居台北。

1961年畢業於師大美術系,1975年赴西班牙畫遊。1982年任教台北藝術大學,2005年退休。自1950年代末,林惺嶽以畫家身分創作不輟,並同時發表藝術評論、時事議述、學術專文等上百篇,期間應邀至北京、巴黎、京都等地演講,深受國際美術界敬重。

生平著作包括:《神祕的探索》(1975)、《藝術家的塑像》及《陽光季節的陰影》(1980)、《台灣美術風雲40年》(1987)、《渡越驚濤駭浪的台灣美術》(1997)、《中國油畫百年史》(2002)、《戰火淬鍊下的藝術》(2003)、《瘋狂人生:達利小傳》(2012),且於2012年末由彭宇薰執筆完成《逆境激流──林惺嶽傳》。

第一篇 1960-1970年代 初生之犢.鋒芒乍現

「東方精神」在哪裡?──評劉國松的繪畫思想及其他

藝術與色情之間──對人體畫應有的認識

談國外美術館的啟示──《民生報專訪》

背負傳統,面對時潮──評何懷碩

洪通的畫應不應該放洋

第二篇 1980年代 身行萬里江山.鑄墨直書胸臆

挑戰與反應的理性與自由──從〈西潮的反響〉的回響說起

浪漫的與狂熱的──記吉卜賽人及弗拉明哥舞

曲高而和眾──寄望報紙雜誌對藝術的發展與推動的功能

天馬行空話「胡文」

在美好的空氣下──阿根廷去來

剖解國內漫畫問題的結

誰給「中國美學」注入血肉生命?!

生根與結果

北平不是巴黎──從大陸籌辦國際水墨展說起

黃土水悲劇何時了

第三篇 1990年代 縱觀台灣藝壇.心繫當代風雲

台灣美術自主意識出頭天

鹹魚翻不了身!──答劉國松兼論「五月

給劉國松一劑瀉藥──駁斥「偽言而辯」

從黃土水到台北畫派──北美館「台灣力量展」觀後

企業有心,文化有望──「邁向巔峰」大展的緣起與期待

日本人錯失「印象派」名作軼事──悔恨當年把門擋

鈔票不能堆出藝術品質

企盼文化黃金時代

我的指控!我的期待!──就北美館事件給陳水扁市長的一封公開信

疏通歷史的長河

傳承.倫理.責任──全省美展52周年感言

國家資產及人民權益不可

第四篇 2000年代 獨具隻眼.鑑往知來

從凱綏‧珂勒惠支說起──探索一段台灣左翼美術的滄桑史

藝術的展覽與展覽的藝術──試論策展人的角色及功能

點夢成真的大師──薩爾瓦多‧達利

顛覆前衛!I─打開天窗從CO2前衛文件展說起

顛覆前衛!II─打開天窗從台北雙年展說起

到中國接軌?!──從文化戰略眼光探察北京國際美術雙年展的理論與實踐

鼓舞及鞭策──寫在馬曉瑛首次學術性畫展之前

剖析策展藝術:立足藝術家的角度觀察──專訪林惺嶽評「台灣新藝獎」

中國近代繪畫的百年──悲壯的藝術史詩

刻骨銘心──楊炯杕《時光封印》個展

「台灣獎」前進威尼斯

台灣觀點投向威尼斯──專訪林惺嶽評「台灣獎」

邁向藝術自主重建的新思維──對亞洲藝術學會的期盼

戰火淬鍊出的藝術孤魂──簡述莊索的繪畫生涯

「南國風光」的背後──帝國眼光開始下的台灣美術之剖析

回歸自然的獨行者──論陳慧坤

在全球化中回溯文化的根源

作者:林惺嶽

出版社:典藏藝術家庭股份有限公司

出版日期:2015.8.3

ISBN:9789866049927

裝訂:平裝

頁數:576

台灣美術自主意識出頭天

20世紀初葉,日本統治台灣進至文經拓展階段,才開始透過教育及展覽體制的倡導,將台灣美術帶上近代化的里程。從此以美術創作者為核心向外拓展的美術運動,乃漸吸納社會資源而匯成了波瀾壯闊的力量傳承下來,至今已持續了將近一百年。

在此將近一個世紀的演變中,經歷了戰爭的浩劫、政治的震盪、經濟的變革、社會的轉型,以及其他時移勢遷的新興因素衝擊,而呈現出激烈的運動轉折,及不同的創作風貌。

由於台灣在地耕耘的子民,尚未建立全島性的族群共生意識之前,台灣海島即已被捲入國際強權角逐的漩渦,招致了外來強權相繼入侵佔奪,而使島民身不由己地陷入改朝換代的驚滔駭浪之中。外來的力量一波波強力地介入台灣,迫使台灣內部不斷地應變及調整,而顯溢出海洋性文化區的可塑性。但另一方面,也使台灣美術的自主意識受到長期的壓抑,遲遲等到本世紀的70年代,因政經環境遽變下,刺激了鄉土文化運動的崛起,開始出現了自主性的覺醒。

因此,百年來,台灣美術的發展,經歷了由被動應變轉向主動求變的過程,大致說來,可分為4個革命性的階段。

官辦「台灣美展」主導首次美術革命

首先是在日據時代由日本教育與文化體制所主導的美術革新,使具有天賦的台灣學子受到專業化的啟發,而走上獻身精緻美術的途徑。不但組織了美術團體進行運動,也舉辦展覽開拓美術社會化的風氣。最具決定性的影響,則是官方大展「台灣美術展覽會」的實施,實際上曾主導了第一次的美術革命,在其所建構的美術精緻化舞台上,正式淘汰了明清以來續存於台灣的文人水墨畫。而以日本的東洋畫及取法歐洲的西洋畫取而代之,在創作的觀念上,注重寫生而捨棄了臨摹。

國民政府和美國力量入主造成重大影響

大戰後,日本力量撤出台灣,國民黨政府的入主及美國力量大舉介入,對台灣的美術發展造成了立竿見影的影響。

國民政府之入主台灣,導致中原水墨畫系再度挾政治力量而君臨,並與戰前成氣候的在地西洋畫系,壁壘分明地盤踞在教育及展覽的體制上。

另一方面,隨美國力量而透入的先進西方文化資訊,更對戰後的新生代產生強烈的刺激,催使他們毅然吸收當代西方嶄新美術思潮以來抗拒並改革既有的傳統,他們透過理論攻擊及畫會組織運作,很快地打開了新的局面,不但搖撼了官方大展及學院美術教育的威信,也使台灣的美術運動,從官方大展領銜的時代,過渡到民間畫會勃興的時代。然而身處第3世界的台灣,經由追隨西方主導的新潮以來向國際藝壇中心急躁地挺進,無可避免地產生了負面的現象,即是與台灣的土地與人民疏離。

鄉土運動促使美術家關注草根文化

步入1970年代,受到一連串外交重挫以及內政權力轉移加上經濟繁榮表象下的社會貧富不均等現象,形成台灣空前的危機意識,使具有良知的知識分子毅然善盡言責地掀起改革的風潮。在精緻文化層面上,由文學帶動突破,一方面批判隨波逐流的現代主義,另一方面則關注台灣的社會現實,多方力量的匯聚,終於演成了影響面甚廣的鄉土文化運動,波及到美術的領域,而促成了另一波的美術革命。逼使美術家去關注草根性層面的文化,並重新調整個人化創作與社會群眾的關係。

不過鄉土運動在美術方面的最大意義不是樸素藝術家的抬頭,而是形成關注自己生存環境的時代氣候,並重估美術現代化的思考模式。此種美術自覺力量到80年代呈現了突破性的開展。

政治解嚴帶來更大的自主思考空間

從1980年代以至90年代,最大的變數是政治解嚴所導致的民間力量洶湧,對整個文化環境帶來了空前的激盪。在美術方面更明顯的反映解嚴後的徵候──對政治及社會環境表現出前所未有的敏感度。因此創作關懷面也從鄉村擴大到更切身的都市生活領域,並對現存的政經結構及商業化社會進行批判及反省。美術家從此開拓出了比過去更大的自主性文化思考空間。

從以上所述,大略可看出台灣美術的發展,從外來力量的催迫逐漸轉向內部自覺力量的求變過程。進入90年代,台灣美術已置身於全島內部大環境改進運動的磁場裡,重新與土地及人民結合,以展望充滿希望的21世紀。

| 重量 | 1090 g |

|---|---|

| 尺寸 | 26 × 18 × 5 cm |

作者|林惺嶽

藝術家、評論家和美術史學者;1939年出生於台灣台中,現居台北。

1961年畢業於師大美術系,1975年赴西班牙畫遊。1982年任教台北藝術大學,2005年退休。自1950年代末,林惺嶽以畫家身分創作不輟,並同時發表藝術評論、時事議述、學術專文等上百篇,期間應邀至北京、巴黎、京都等地演講,深受國際美術界敬重。

生平著作包括:《神祕的探索》(1975)、《藝術家的塑像》及《陽光季節的陰影》(1980)、《台灣美術風雲40年》(1987)、《渡越驚濤駭浪的台灣美術》(1997)、《中國油畫百年史》(2002)、《戰火淬鍊下的藝術》(2003)、《瘋狂人生:達利小傳》(2012),且於2012年末由彭宇薰執筆完成《逆境激流──林惺嶽傳》。

第一篇 1960-1970年代 初生之犢.鋒芒乍現

「東方精神」在哪裡?──評劉國松的繪畫思想及其他

藝術與色情之間──對人體畫應有的認識

談國外美術館的啟示──《民生報專訪》

背負傳統,面對時潮──評何懷碩

洪通的畫應不應該放洋

第二篇 1980年代 身行萬里江山.鑄墨直書胸臆

挑戰與反應的理性與自由──從〈西潮的反響〉的回響說起

浪漫的與狂熱的──記吉卜賽人及弗拉明哥舞

曲高而和眾──寄望報紙雜誌對藝術的發展與推動的功能

天馬行空話「胡文」

在美好的空氣下──阿根廷去來

剖解國內漫畫問題的結

誰給「中國美學」注入血肉生命?!

生根與結果

北平不是巴黎──從大陸籌辦國際水墨展說起

黃土水悲劇何時了

第三篇 1990年代 縱觀台灣藝壇.心繫當代風雲

台灣美術自主意識出頭天

鹹魚翻不了身!──答劉國松兼論「五月

給劉國松一劑瀉藥──駁斥「偽言而辯」

從黃土水到台北畫派──北美館「台灣力量展」觀後

企業有心,文化有望──「邁向巔峰」大展的緣起與期待

日本人錯失「印象派」名作軼事──悔恨當年把門擋

鈔票不能堆出藝術品質

企盼文化黃金時代

我的指控!我的期待!──就北美館事件給陳水扁市長的一封公開信

疏通歷史的長河

傳承.倫理.責任──全省美展52周年感言

國家資產及人民權益不可

第四篇 2000年代 獨具隻眼.鑑往知來

從凱綏‧珂勒惠支說起──探索一段台灣左翼美術的滄桑史

藝術的展覽與展覽的藝術──試論策展人的角色及功能

點夢成真的大師──薩爾瓦多‧達利

顛覆前衛!I─打開天窗從CO2前衛文件展說起

顛覆前衛!II─打開天窗從台北雙年展說起

到中國接軌?!──從文化戰略眼光探察北京國際美術雙年展的理論與實踐

鼓舞及鞭策──寫在馬曉瑛首次學術性畫展之前

剖析策展藝術:立足藝術家的角度觀察──專訪林惺嶽評「台灣新藝獎」

中國近代繪畫的百年──悲壯的藝術史詩

刻骨銘心──楊炯杕《時光封印》個展

「台灣獎」前進威尼斯

台灣觀點投向威尼斯──專訪林惺嶽評「台灣獎」

邁向藝術自主重建的新思維──對亞洲藝術學會的期盼

戰火淬鍊出的藝術孤魂──簡述莊索的繪畫生涯

「南國風光」的背後──帝國眼光開始下的台灣美術之剖析

回歸自然的獨行者──論陳慧坤

在全球化中回溯文化的根源

作者:林惺嶽

出版社:典藏藝術家庭股份有限公司

出版日期:2015.8.3

ISBN:9789866049927

裝訂:平裝

頁數:576

台灣美術自主意識出頭天

20世紀初葉,日本統治台灣進至文經拓展階段,才開始透過教育及展覽體制的倡導,將台灣美術帶上近代化的里程。從此以美術創作者為核心向外拓展的美術運動,乃漸吸納社會資源而匯成了波瀾壯闊的力量傳承下來,至今已持續了將近一百年。

在此將近一個世紀的演變中,經歷了戰爭的浩劫、政治的震盪、經濟的變革、社會的轉型,以及其他時移勢遷的新興因素衝擊,而呈現出激烈的運動轉折,及不同的創作風貌。

由於台灣在地耕耘的子民,尚未建立全島性的族群共生意識之前,台灣海島即已被捲入國際強權角逐的漩渦,招致了外來強權相繼入侵佔奪,而使島民身不由己地陷入改朝換代的驚滔駭浪之中。外來的力量一波波強力地介入台灣,迫使台灣內部不斷地應變及調整,而顯溢出海洋性文化區的可塑性。但另一方面,也使台灣美術的自主意識受到長期的壓抑,遲遲等到本世紀的70年代,因政經環境遽變下,刺激了鄉土文化運動的崛起,開始出現了自主性的覺醒。

因此,百年來,台灣美術的發展,經歷了由被動應變轉向主動求變的過程,大致說來,可分為4個革命性的階段。

官辦「台灣美展」主導首次美術革命

首先是在日據時代由日本教育與文化體制所主導的美術革新,使具有天賦的台灣學子受到專業化的啟發,而走上獻身精緻美術的途徑。不但組織了美術團體進行運動,也舉辦展覽開拓美術社會化的風氣。最具決定性的影響,則是官方大展「台灣美術展覽會」的實施,實際上曾主導了第一次的美術革命,在其所建構的美術精緻化舞台上,正式淘汰了明清以來續存於台灣的文人水墨畫。而以日本的東洋畫及取法歐洲的西洋畫取而代之,在創作的觀念上,注重寫生而捨棄了臨摹。

國民政府和美國力量入主造成重大影響

大戰後,日本力量撤出台灣,國民黨政府的入主及美國力量大舉介入,對台灣的美術發展造成了立竿見影的影響。

國民政府之入主台灣,導致中原水墨畫系再度挾政治力量而君臨,並與戰前成氣候的在地西洋畫系,壁壘分明地盤踞在教育及展覽的體制上。

另一方面,隨美國力量而透入的先進西方文化資訊,更對戰後的新生代產生強烈的刺激,催使他們毅然吸收當代西方嶄新美術思潮以來抗拒並改革既有的傳統,他們透過理論攻擊及畫會組織運作,很快地打開了新的局面,不但搖撼了官方大展及學院美術教育的威信,也使台灣的美術運動,從官方大展領銜的時代,過渡到民間畫會勃興的時代。然而身處第3世界的台灣,經由追隨西方主導的新潮以來向國際藝壇中心急躁地挺進,無可避免地產生了負面的現象,即是與台灣的土地與人民疏離。

鄉土運動促使美術家關注草根文化

步入1970年代,受到一連串外交重挫以及內政權力轉移加上經濟繁榮表象下的社會貧富不均等現象,形成台灣空前的危機意識,使具有良知的知識分子毅然善盡言責地掀起改革的風潮。在精緻文化層面上,由文學帶動突破,一方面批判隨波逐流的現代主義,另一方面則關注台灣的社會現實,多方力量的匯聚,終於演成了影響面甚廣的鄉土文化運動,波及到美術的領域,而促成了另一波的美術革命。逼使美術家去關注草根性層面的文化,並重新調整個人化創作與社會群眾的關係。

不過鄉土運動在美術方面的最大意義不是樸素藝術家的抬頭,而是形成關注自己生存環境的時代氣候,並重估美術現代化的思考模式。此種美術自覺力量到80年代呈現了突破性的開展。

政治解嚴帶來更大的自主思考空間

從1980年代以至90年代,最大的變數是政治解嚴所導致的民間力量洶湧,對整個文化環境帶來了空前的激盪。在美術方面更明顯的反映解嚴後的徵候──對政治及社會環境表現出前所未有的敏感度。因此創作關懷面也從鄉村擴大到更切身的都市生活領域,並對現存的政經結構及商業化社會進行批判及反省。美術家從此開拓出了比過去更大的自主性文化思考空間。

從以上所述,大略可看出台灣美術的發展,從外來力量的催迫逐漸轉向內部自覺力量的求變過程。進入90年代,台灣美術已置身於全島內部大環境改進運動的磁場裡,重新與土地及人民結合,以展望充滿希望的21世紀。

瀏覽此商品的人,也瀏覽…

高雄眷村三部曲:侯淑姿眷村女性影像書寫論述集

NT$800用藝術寫臺灣眷村史,侯淑姿八年傾力之作!

本書記錄了侯淑姿自2009年踏入高雄左營眷村,持續長達八年的研究調查、搶救行動與拍攝創作交織的歷程。

凝視的身影:37位台灣當代藝術家的生命歷程與藝術創作

本書共訪談了三十七位台灣中生代藝術家。書寫出他們因創作而不平凡的人生,以及因際遇而淬煉出的透徹思維;而他們獨特的生命史,拼湊出的是台灣半個世紀以來的文化風景與時代輪廓。

相關推薦

什麼是繪畫?──我們該如何觀看、如何思索所見之物?

NT$580從模仿、表現、形式、現代性、抽象和再現……探究繪畫的脈絡與發展!

我們該如何觀看、如何思索我們所見的景物?我們能不能相信畫裡的東西?現代藝術是怎麼一回事?過去兩百年來,改變繪畫本質的因素是什麼?古代的繪畫,又是如何一步步達到今天的狀態?

當藝術遇上法律:藝術投資收藏的攻防對策

NT$380畢卡索也得知道的一門課? 華人世界首部藝術投資相關法律專書

葉茂林律師透過28則深具代表性的藝術交易經典案例, 將繁瑣燒腦的判決書,轉化為流暢好讀的法庭教戰寶典, 引領讀者避開法律地雷,悠遊藝術創作,投資無往不利!

2017亞洲現代與當代藝術拍賣大典

NT$2,000聚焦當代藝術市場新浪潮!

現代與當代藝術精品拍賣實錄、華人亞洲區排行完整呈現!

◆吳冠中《周莊》刷新中國油畫拍賣紀錄

◆日、韓躍身國際舞台持續發光;印度、東南亞展望新生代穩定聚焦,2016年是否再創投資新紀元?

哲學方法性基礎之意象邏輯:史作檉的八十歲後哲學筆記

「意象邏輯」是中國象形文字之圖形表達中之精確化之方法論。

由於它的基礎是圖形表達,所以它完全不同於拼音文字之線性邏輯推演,反之,象形文字圖形表達之精確之方法在於「結構」。──史作檉

插畫家的初心:永不放棄夢想!插畫家 kowei 15年接案實例全紀錄!

NT$350找到自己真正喜歡的事,甘願為它克服困難,同時提醒自己:莫忘初心。

還記得熱愛畫畫的心情嗎?

VOGUE、日本觀光局、義美、台北捷運、SOGO合作插畫家 kowei

15年接案歷程分享,獻給所有在藝術這條道路上勇敢、堅持、努力前行的你……