找到你的藝術家靈魂:啟動你創造性魔法的實用指南

NT$400創作靈魂就是藝術家的名片!拿起這本書,準備好起身探索你獨特的創作風格!正因為你獨一無二,所以要學會欣賞你自己的故事和經歷——你的創作就是只有你才能施展的魔法!

NT$420 NT$315

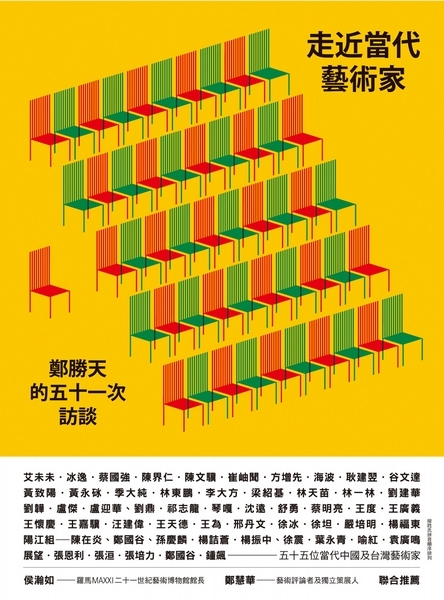

這是一本訪談集,更是一本當代藝術聖典。

五十五位藝術家不藏私,重磅燃燒藝術魂。

直擊藝術創作現場—我認識這個藝術家主題選書—

5/27-7/6,選書79折2本75折|滿800再折50(須含選書)

10 件庫存

五十五位當代中國及台灣藝術家。

橫渡亞洲、歐洲、北美,縱深半世紀,跨越歷史輻輳。

二十萬字成書,鄭勝天與藝術家一期一會精采對話,迸散靈感凝鍊的火花。

這是一本訪談集,更是一本當代藝術聖典。

五十五位藝術家不藏私,重磅燃燒藝術魂。

Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art──典藏國際版,是第一份介紹當代中國藝術的英文雜誌。本書《走近當代藝術家──鄭勝天的五十一次訪談》集結Yishu自2002年5月創刊至今,由總策劃鄭勝天專訪的當代中國及台灣藝術家,共計五十一次訪談,面會五十五位藝術家。期間跨足兩岸三地,亞、歐、北美,從藝術家童年、家庭、求學談起,問他們喜歡什麽,不喜歡什麽;問他們的起落和得失;問他們的疑惑和夢想。

身為國際知名的學者、策展人和藝術家,鄭勝天卻有意「避重就輕」,專提一些看似與藝術無關的話題。他只是更希望讓人們看到成功藝術家卸除偶像包裝的模樣──走近去看,他們並不陌生,也是街頭頑童或鄰家女孩長成,也都一如凡人有真情實性。在張揚亮麗的背後,依然敏感脆弱。聽他們如實道來自己的心路歷程,更能使我們感動。

作者|鄭勝天

華裔加拿大學者、策展人和藝術家。出生於中國河南,現居溫哥華。

曾任杭州浙江美術學院(現中國美術學院)油畫系主任、美國明尼蘇達大學和聖地牙哥州立大學客座教授、梁潔華藝術基金會秘書長、溫哥華華人藝術家協會會長、溫哥華當代亞洲藝術中心創會理事等。自2002年起擔任英文《典藏國際版》(Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art)的總策劃至今。兼任溫哥華美術館董事、加中當代藝術創進協會主席、美國亞洲藝術文獻庫理事、《藝術當代》編委等。

曾策劃的重要活動與展覽包括:「江南──現代與當代中國藝術」系列展和研討會(溫哥華)、「上海摩登」(慕尼黑)、2004年上海雙年展、「藝術與中國革命」(紐約)、「Yishu當代藝術批評獎主題論壇」(西安)、「黃燈──中國新媒體」系列展(溫哥華)等。現為溫哥華雙年展亞洲資深策展人,2012年獲頒該雙年展「策展終身成就獎」。

目前擔任《典藏投資》專欄作者,經常在中外刊物發表當代藝術論著,2013年由杭州中國美術學院出版社出版了四卷《鄭勝天藝文集》。亦以藝術家身分活躍國際藝壇,作品自1960年代起於中國、美國、加拿大、俄國等地展出,曾參加2011年莫斯科雙年展、「冠山風」(北京和紐約)等;2013年獲加拿大艾米莉卡藝術和設計大學授予榮譽博士學位。

推薦序 通途之書/為鄭勝天先生之藝術家訪談錄作序——侯瀚如

推薦序 當代華人藝術家的微型回憶錄——鄭慧華

前言 鄭勝天

(按姓氏拼音順序排列)

1.艾未未

2.冰逸

3.蔡國強

4.陳界仁

5.陳文驥

6.崔岫聞

7.方增先

8.海波

9.耿建翌

10.谷文達

11.黃致陽

12.黃永砯

13.季大純

14.林東鵬

15.李大方

16.梁紹基

17.林天苗

18.林一林

19.劉建華

20.劉韡

21.盧杰

22.盧迎華、劉鼎

23.祁志龍

24.琴嘎

25.沈遠

26.舒勇

27.蔡明亮

28.王度

29.王廣義

30.王懷慶

31.王嘉驥

32.汪建偉

33.王天德

34.王為

35.邢丹文

36.徐冰

37.徐坦

38.嚴培明

39.楊福東

40.陽江組-陳在炎、鄭國谷、孫慶麟

41.楊詰蒼

42.楊振中、徐震

43.葉永青

44.喻紅

45.袁廣鳴

46.展望

47.張恩利

48.張洹

49.張培力

50.鄭國谷

51.鍾飆

作者:鄭勝天

出版社:典藏藝術家庭

出版日期:2014.11.1

ISBN:9789866049712

裝訂:平裝

頁數:488

艾未未1957年生於北京,曾在美國居留十二年。現在北京居住和工作,活躍於建築、藝術、影像、推特和社會文化評論領域。曾在英國《藝術觀察》2011年全球藝術權力榜評選中列為榜首。2007年為第十二屆文獻展創作大型項目《童話》,帶領1001中國人去卡塞爾。2009年在網絡上發起「公民調查」,召集百名志願者調查汶川大地震遇難學生名單。製作了《老媽蹄花》等反映中國現實的紀錄片在網上傳播。

2013年7月19日上午

北京草場地艾未未工作室

鄭:人們說到你的時候,自然會提到你是艾青的兒子,你父親在1957年被劃成「右派」,你是那一年出生的。能不能談一下你童年的時候,對「右派」這個概念是從什麼時候感覺到的?我父親也被劃為「右派」,我大哥也是「右派」,所以我很清楚,在學校裡,一旦你的親人被劃成「右派」,你很快就能感覺到變化。

艾:那要往回「倒帶」。想一想。

鄭:你出生時你父親還不是「右派」吧?

艾:我出生時父親就是「右派」了。我是1957年5月18日出生的,這是我出生證上面的日期。這出生證是最近兩年我才見到的,以前我母親也不記得了。父親應該是在我出生前就是「右派」了,或者差不多同時。當時我父親在上海,北京的作協要他回來,因為我母親快臨產了。本來是計畫要去上海劉海粟那邊,我差點就成上海人了。我的命挺大的,還是到了北京才出生。出生以後,我們一家就去東北八五二農場的林場,那時沒什麼印象,只有一些照片。我父親有張照片我印象最深,他變得非常消瘦,我沒見過他有那麼瘦。我就像任何一家人的孩子一樣,比較髒,穿得比較破,在林場前面撿蘑菇。我父親主要是伐木。後來王震讓他們去了新疆,因為在延安時,我父親作為勞軍去過南泥灣,所以他們有一定的友誼。以後他去了新疆,在新疆我們過得比較平穩。他作為「右派」處理之後,仍然保留一個級別,新疆是個軍墾農場,他的級別是十三級─師級的待遇。我記得我父親沒有什麼事情幹,經常去植物園轉一轉。當時又不讓他用他的名字寫作。

鄭:待遇上還可以嗎?

艾:我們家有兩間房,像宿舍那樣的蘇聯式房子。他每個月可以拿到兩包牡丹牌的香煙。我那時候存那個煙紙,所以每個月都等著他趕快把那兩包煙抽掉,好拿到煙盒。我記得是藍牡丹,說明是很高的待遇了。工資當時是兩百多塊,也不低。

鄭:你那時候上幼稚園嗎?

艾:有。當時住在農八師師部。師部都是一些師機關人員和領導,我經常看到我父親和一個國民黨起義的副師長下圍棋。下著下著兩個人還經常會吵起來。那個國民黨師長和共產黨不太一樣,有另外一種風範。其他的就沒有太多的什麼印象。到我九歲那年文革開始了。一開始我們那裡就變得很激烈。因為那裡是準軍隊性質,他們有民兵連,叫做武裝部隊。新疆1月26號打響了全國文革的第一槍。晚上劈劈啪啪打得很厲害,家人在門上釘鎖,希望能夠保護自己。我聽到房頂上有人在跑,房頂是瓦嘛,能聽到子彈飛。第二天早晨,家裡人都在竊竊私語,很緊張!兒童很容易感受到這種成年人的恐懼。早晨起來以後,出門就看到很多人在議論,我也看到死屍,其中有一個是我的同學,叫馬璐。他出去挑水,也被打死了,躺在那兒。新疆在1月分是非常冷的,零下三十多度。他的水桶還結著冰,手指頭被子彈打穿了,人中了槍。

鄭:那時候是小學生吧?

艾:九歲。整個氣氛很恐懼。死了不到十個人,在師部的不同位置。然後人們就開始紛紛議論,牆上就開始貼著圖,部隊是從哪進來的,從哪出去的,子彈是從哪個角度射的。作為兒童很好奇,看到成年人都在說,這事情很讓人吃驚。但那個時候我記得,一夜之間,關於我父親的大字報就貼滿了師部。全部是什麼砸爛誰的狗頭,剝下誰的畫皮這類。我有一點恐懼,但小時候我們已變得有點木訥。他們用的語言,又不真正涉及到人身,就知道這個事情正在發生,但並沒有特別的恐懼。大人很恐懼,我看到我父親很恐懼。他們的恐懼是來自五七年以後一次又一次愈演愈烈的國內的政治鬥爭。這使他們覺得很緊張,就繃不住了。後來我聽說我父親在那個階段有三次企圖自殺,但都沒有成功。我們家那時候有四個孩子,經過那麼多事情,如果還想自殺,那確實是很絕望的舉動。很快地,我們家就被遣送到最邊遠的,「小西伯利亞」沙漠邊緣的一個連隊,叫一四四團二營八連。我記得我和他一起去的。一輛解放車就把全家拉過去了。我們家裡沒有傢俱,因為住在軍隊裡,所有的傢俱都是部隊的,公家的。書也被我燒掉了,因為有一天他對我說把所有的書燒掉。他藏書非常多,至少幾千本吧,還有國外的畫冊,非常漂亮的畫冊,有的燒不著,我得一頁頁撕下來才能燒。有畫面上燙金的宗教畫,很美的畫冊。我把畫冊的夾殼送給同學,他們沒有見過那麼漂亮的封面,燙著金色的亞麻布。

鄭:這些書都是從北京運過去的?

艾:是從北京運的。是父親從國外每次旅行帶回來的。他是很喜歡書的。後來全都燒掉了。如果不燒掉,每天都有紅衛兵一腳把門踹開,然後就開始翻這些書,找些麻煩。我想父母是想要把與過去有關的痕跡全都消除掉。希望少一點麻煩。

鄭:你有沒有親眼看到你父親被批鬥,或者受到肉體上的折磨?

艾:到了農場(二營八連)以後,幾乎每天或者是每個星期都有批鬥,我當然能夠看到了。那時候我心裡就很不舒服,畢竟他是你的父親。他必須敲一個破盆子,在連隊街巷裡面走,邊敲邊說:「我是罪人,我是右派,我反黨反社會主義。」小孩在後面會扔點石子。有一次印象很深,他被批鬥很晚了還沒有回來。不是在本連部批鬥,而是在營部批鬥。那是全營的一種大會,什麼誓師大會,把各地最反動的人放在一起。他被認為是「大右派」,是最大的一個,「罪大惡極」,但是當地人並不知道他幹過什麼。很多時候批鬥時都說他是「反動的小說家」,其實他沒有寫過小說。他就當著人們弓著腰,後面一個紅衛兵有時拿著紅櫻槍狠狠地戳他兩下,臉上被一盆墨水從頭澆到腳。有天晚上很晚了他還沒回來。我們那時候是沒有電的,沒有電燈,也沒有油燈,只是在醫療室要了一個瓶子,在鐵蓋上紮個眼綁個鞋帶點上油,油煙很大,早上起來鼻子都是黑的。我記得等他回來,他一進門我就嚇一跳,因為他整個人臉全是黑的。然後想洗洗就睡了,也沒有說什麼話。但洗又洗不乾淨,因為那地方沒有肥皂。所以有很多天臉都洗不乾淨。

鄭:在這段時間你自己怎麼樣?有沒有同學對你歧視?

艾:同學對我挺好,對我沒有歧視。因為我在學校學習比較好,是老師同學都比較喜歡的學生,所以不歧視我。儘管他們還是比較警惕,畢竟我是一個「黑五類」的孩子。所以說選班裡的幹部,雖然我票數最高,但從來不會讓我當班長,頂多就做一個學習委員什麼的。大家都知道這個人家裡是很有問題的。

鄭:你那時候就已經開始畫畫了嗎?

艾:沒有。我從來也沒有喜歡過藝術,說老實話。

鄭:那你是什麼時候開始學藝術了呢?

艾:我那時看我父親拿一支筆,畫一個植物的葉子,或者我母親睡覺的時候他畫一個線描。我非常吃驚,他幾筆就能把事情講得這麼清楚,特別好。這很少見,他的藝術才能是非常高的,只是他放棄了,他後來寫詩了。我沒受過他的影響。但我對繪畫的熟悉是從他開始的,因為他很喜歡談藝術,而且我們家以前有一些畫冊。

鄭:他沒有鼓勵你畫畫?

艾:他從來沒有。那個年代他不可能鼓勵我,他就希望我做工人。因為那個年代所有搞藝術的人都很倒楣,搞藝術是個非常不靠譜的事情,所以他從來沒有希望我們搞藝術,無論是誰。他倒覺得我們應該實實在在做一個工人,好像那個時候能夠做一個工人就很不錯了。

鄭:對。當時做工人最光榮。

艾:還不一定是工廠裡的工人,就是一個職工嘛,你該幹什麼就幹什麼。所以,他也沒有鼓勵過我們寫詩畫畫。我看他也很慘。他雖然是個詩人,但也沒有機會寫詩啊。他的知識和美學都很深厚,但也沒有機會。他二十幾歲就寫了詩論,他所有的倒楣不都是因為這些事嗎?藝術我是在中學畢業以後才開始的,在中學時出出壁報的事情做過一些,所以比其他的孩子經驗多一點。

鄭:你覺得你父親對你最大的影響是什麼?

艾:我覺得是他的為人吧。他是個很實在的人,他從來不誤點,生活很簡樸,一雙布鞋能穿一年,一身衣服能穿好幾年。他從來都守時,對朋友很熱情,也就是這樣。他從來說實話,高興就是高興,不高興就是不高興,沒有什麼遮掩的,經常搞得大家都很窘。

鄭:這是「言傳身教」。他做了,被你觀察到,而不是他給你上課。

艾:他沒有教育過我們。

鄭:他沒有找你談過話嗎?

艾:從來沒有。我父親一生沒有教過子,他頂多是把桌上的筷子放得整整齊齊的,睡覺時把鞋放得很整齊,規規矩矩的。農村廁所很髒的,他把每一個都打掃得很乾淨,灑上沙子。他也沒有怨言。沒有聽到他說過別人對他怎麼不好的事,經過文革這麼多事情,也沒有訴過苦,他是很豁達的一個人。

鄭:也沒有覺得冤枉嗎?

艾: 他當然覺得這個事情是胡來的,這是肯定的,但是他從來沒有喊過冤,只有別人問起時才說。他說過,搞了二十年之後只給了三個字:「搞錯了」。政府是從來不會認錯的。

鄭:在你小時候的印象中,你母親有沒有冤屈的情緒?

艾:我母親作為一個婦女,有時候會有。但她也是性情很爽朗的,要不然不會和我父親在一起。所以我在想,在經歷這些事的時候,她才二十四歲。後來越來越麻煩。她在農場養牛。當地有人說我們家偷吃牛的糧食。你想我們的處境是什麼樣,我們還會偷吃牛飼料?這都成了罪行噢。

鄭:所以說最困難的時期就是被發配到農場的時候?

艾:對。那段時期是很困難的。

鄭:王震也保不了你們了?

艾:他自己也完蛋了嘛。那段時期,父親基本上處於死亡邊緣吧。有一次他把我叫到床前說,他說他不行了,因為體力勞動太重了。他要打掃十幾個廁所,廁所到了冬天,就結了冰,他要把冰推倒再搬出去,但又搬不動。都是用手來搬的,很重。然後他得了疝氣。一隻眼睛失明了,因為那裡沒有營養,只有菜湯。所以他告訴我說不行了。他在報紙上給我寫了兩個名字,說,你去找這兩個人,可能會收養你。我才知道蔣海濟和蔣海濤,是他的兩個兄弟。但我這是第一次聽說,可見我們沒有太多的交流。所以我當時印象很深。

鄭:你父親是不是有南方口音?

艾:他是浙江人,但一直在北方,但是一聽起來還是浙江人。

鄭:你回到北京以後情況怎麼樣?

艾:回北京他只是來看病,還沒有被「解放」。當時已經摘帽了,但文革後,他還是不能來北京的,他只是來看眼睛的。以看眼病為理由,借住在一個工人的家裡。我們當然也就跟著跑回來了。我記得有時候我父親生氣的時候,就會說,你為什麼不回新疆?你同學都已經插隊了。他覺得我在家裡閒待著,他看著挺煩的。他過去的朋友同事,像江豐、張仃這些人也都沒有恢復工作,都在晃著呢。當時剛開始鬆動了一點,所以他們有些人就開始教我畫畫。我畫畫是因為在家裡也沒處待,而且社會很壓抑,很政治化,那時候是1976、1977 年,就跑到外面畫畫,在火車站、頤和園那些地方,就是躲避嘛。所以我這才開始畫畫。

鄭:有人教過你嗎?

艾:有黃永玉、鄭可呀,當時就那些人,還有許麟盧等這些閒散人員嘛,跟著張仃畫點線描。他們都是一些「牛鬼蛇神」,他們和我父親都很好。

鄭:那你為什麼想到去考電影學院?

艾:因為鄭可。我根本沒想到還能上學,因為我在學校的經驗都是不好的嘛。當時我高中畢業了,可能是報名的最後一天了吧,鄭可說你一定要去。他說大學開始招生了嘛。鄭可是工藝美院的教授,從香港回來的。我就去了。我們三個一起畫畫的都去了。電影學院當時是第一次招生,所以我進了美術系。進去兩年後我就去了美國。我的女朋友幫我辦了自費留學,開始學英文,開始打工,然後考托福,進了藝術學校。

鄭:在電影學院的兩年,你學習的情況怎麼樣?

艾:當時的系主任是葛維墨。

鄭:老的教師還有李宗津?

艾:李宗津早就不教學了,他是家裡的老朋友,是老「右派」。我當時畫的畫開始不太正規了,畫得有點像後期印象派那樣。其實還是很傳統。但老師在學期終評每個同學的畫,就故意漏掉我,不說我這個人。他也不批評我,他就是覺得我這個人太不守規矩。反正我一心就想去美國,我也無所謂。

鄭: 所以你就中途退學去了美國。那是1981 年。我也是1981 年去的美國。

艾:我們經歷很像。

鄭:我是9月分去的。

艾:我是2月分。

鄭:你好像和陳逸飛差不多。

艾:他比我早一點。陳丹青和我差不多時間。

鄭:我們談一下你在美國的情況。在美國這些年你覺得印象最深的是什麼?

艾:印象最深的是飛機在紐約降落之前看到下面一片燈海。

鄭:這是你頭一次去的時候?

艾:對。還沒降落下去的時候。那個景色就像是鋼爐裡熔化的鋼水一樣流出來。因為我們從小就說美國是帝國主義,「敵人一天天地垮下去,我們一天天地好起來。」在那一秒鐘,我就覺得這個城市是太了不起了,不能想像的。

鄭:當時紐約的藝術家,像林琳、陳丹青等都與我很熟。我每次去紐約都要到街頭看你們畫像。你覺得這段生活在你的人生中間產生什麼影響?

艾: 美國的經歷,可能是我最重要的經歷吧。它告訴了我什麼是個人自由,什麼是獨立,什麼是國家和個人的關係,以及權力的關係。當然還包括藝術方面,我瞭解了很多,我每天都混在裡面。我和一般的華人還不一樣,他們住在皇后區或法拉盛,我直接住在曼哈頓。我打工,而且我「黑」了,就是說我沒有了身分,我也不去學校。我所有的時間都是在混。我還是比較深入的。你看過我攝影的那本書吧?

鄭:看了。我本來想把這個展覽拿到溫哥華去,後來因為一些原因還沒有辦成。我還是想把這個展覽拿過去,那段時期很親切。但是,從個人的感受來說,你覺得你是紐約的一員嗎,還是在周邊?

艾:沒有。我覺得我完全是在周邊的一個動物。我雖然和林琳一樣,是混得比較深入的這種人,而且因為年輕,很認同這種自由世界的價值觀。後來才變得批判性強一些。但是最初還是認同的。因為畢竟我們有一段歷史背景,比較痛恨專制集權的社會,會嚮往那種所謂的自由世界。美國當然也很不自由。我在經濟上沒有什麼要求,所以雖然掙扎是困難的,而且從語言上文化背景上也很難融入,但還是覺得那種生活更真實一些,這對我影響很大。應該是我人生中受到的最主要的影響。

鄭: 對,從你的一些作品中可以看出來。那時候有很多藝術家有一種雄心壯志:今天我在街上畫畫,但明天我要進入美術館展覽;也有一些人想著怎麼賺錢,然後在美國買個房子什麼的。你當時的想法呢?

艾: 我兩者都不是。第一我沒有奢望。剛到美國的時候,我以為憑我的能力,我會是個很好的藝術家。但後來發現文化問題還沒那麼簡單,我不認為自己有什麼機會,就覺得找不到自己的可能性,就根本沒有這個願望。所以從來沒有認為以後我還會有機會。後來受到杜象的影響,覺得藝術更是一種態度,一種生活方式。所以我基本上就對藝術放棄了。我搬了很多次家,每次搬家都得把這些畫扔掉。扔了兩三次以後,我就不想畫了。畫在屋子裡占的地方很大,因為我的屋子很小嘛。也沒有地方能展覽。而且展覽了以後又能怎樣。賣吧,我又對賣畫不是那麼有興趣。也賣不掉。我做過一次展覽,一件也沒有賣掉。後來是做展覽的人三百美金買了幾件。所以我覺得很搞笑。在八○年代,美國也只有五十個人能賣,其他的都賣不掉。所以我是澈底地不抱任何希望了。您說另外一種人是要掙錢。我對美國夢最沒興趣的就是賺錢、建立一個有秩序的生活、有社會地位等。這可能來自我早年的經驗。我們家對錢不感興趣。我沒有從父親嘴裡聽到「錢」這個字的聲音,我們家沒有錢,就是有一天過一天的那種日子。

鄭:你那時候的希望是什麼?就是過一天算一天嗎?

艾:我那時候沒有希望,只有絕望。每天起來都不知道要幹什麼。有時也沒有理由,就上街走一走。隨便朝哪個方向走都可以。

鄭:紐約不少藝術家會吸毒和酗酒。你有這種經驗嗎?

艾:喝酒太貴了吧。吸毒也很貴。大麻,人家買了吸,我也就吸了,我挺喜歡大麻的,但我自己很少買。挺貴的,那時候二十美金一小袋。

鄭:去年有一位朋友介紹我在三藩市的一對夫妻,他們跟我說,在八○年代,你剛到美國不久的時候,在三藩市的中華文化中心有一個展覽,展出了水彩、速寫。那個老先生當時把它們買下來了,你還記得嗎?

艾: 記得。他是我的英語老師啊。他每天來就教我們唱那個“Oh MacDonald Had a Farm”。後來他聽說我有些畫就買了,最近他賣給了一些收藏家,挺好的。

鄭:是我幫他聯繫的。

艾: 噢,他能找到你那太好了。那些是我在中國畫的畫。那時候就畫了這些速寫。

鄭:最近Alison Klayman 拍了一個關於你的紀錄片Never Sorry 很受關注。如果我們像朋友般隨便聊天,在你過去的生活中,真的沒有任何遺憾或者後悔的事情嗎?包括童年時闖了禍,讓爸媽生氣這樣讓自己後悔的事情?

艾:當然有啦。我覺得太多了。比如說,我們早期的教育。我基本上沒受過什麼教育。這也不是我後悔能解決的事,對吧?我們的生活一直處在一個社會快速發展的時代。我在想,你在這條路上,就不能在另外一條路上了,你很難知道,是吧?對不對你都不知道。生活是很盲目的。從出生,到後來的際遇,包括今天。我也可能是個科學家,為人類的病理的發現也可能會做出點貢獻,但現在就沒有機會了,是不是?

鄭:你有沒有覺得在哪一個時間點,你做了什麼選擇後覺得有點後悔?比如說,我成不了科學家,那我也許能做一個政治家。

艾:我還真沒有想太多。我比較隨遇而安。我如果不在中國,在別的地方也能生活下去。我的生存能力還是有的。

鄭:最後一個問題:我今天早上問Don(訪談時的錄影攝影師 Don Li-Leger):如果你有個機會,向艾未未只提問一個問題,你會問什麼?他說他想知道你的motivation(動機)是什麼?作為一個藝術家,或者作為一個activist(活動家),你的motivation 是什麼?

艾: 說來有點俗氣。我覺得生命只有一次,是每個人所共用的財富。每個人都只有一個機會。我們都在一起幻想,一起快樂,有一定的熱情,有一些恐懼。這些都是莫名的,都不知道它們是怎麼樣。但不管怎麼樣,這些會被收回去的,也就是說,這些機會會沒有了。所以,我覺得我痛恨任何的權力或者制度阻擋人獲得這種最基本的自然的權利或者是幸福。我現在是藝術家,有人叫我活動家。其實,我還是對人的表達的權利上和表達的可能性上比較有興趣吧。我覺得表達權是生命最主要的特徵,失去了這些表達,生命就沒有了形體。我說的這些東西,也是因為遇到了這麼多的問題和困難才會想起來的。

鄭:並不是你原來計畫的?

艾:不是的。因為碰到了很多事,針對這些事情可做出一些簡單的決定,是不是該說一說,不要迴避?當然也要分析有多大的危險。其實,能有多大的危險啊?我回國的時候,第一問題就是,我要面對多大的危險?所有人都知道,我是最不會回國的。我和林琳是一樣的,我們是不會再回來的那種。但是,我又覺得,能有多大的危險啊?我八十一天被抓的時候,心裡還比較坦然。我對我父親有一件羨慕的事,他在國民黨的監獄裡被判過六年,所以當時想,這一下我們可打了個平手了。我也進監獄了。而且罪名也差不多,他是什麼「擾亂國民秩序」,我是「煽動顛覆國家政權」,罪名也不比他罪名小。當時說是要判我十三年,他才判六年。我跟抓我的人說,這讓我想到八十多年前啊。他們說:時代不一樣了。

鄭:後來你覺得十三年改成三個月,是什麼原因?

艾:我覺得這個是最有意思的事情。我們永遠是不知道事情是什麼原因。

鄭:有內幕。

艾:這個我要問你,到底是什麼原因?告訴我好不好?(笑)

鄭:我不知道。上月我在威尼斯,據說今年出現了上千個中國的藝術家。所以我們就談起艾未未六年前在卡塞爾文獻展的時候,把一千零一個中國人帶過去了。我們說你很有遠見,當時就預言了中國人「侵入」歐洲,做了一個排練。你是有某種預感還是什麼原因,為什麼當時會想到帶一千零一個人?

艾:我也不知道。我就覺得中國作為一個被像化石一樣保留的國家,當她一旦湧入世界的時候,就會給世界帶來一個很不同的景色。

鄭:所以我上次看到了卡塞爾的中國人,今年在威尼斯看到中國人,好像歷史在複製的感覺,但這次真的有點可怕。

艾:我經常在街上走著,或者在火車站,或者在哪看到中國人,我就在想,哎呀,中國人太多了。這個事情是挺嚇人。我們公司要吃飯的時候,就會覺得:哎呀,這麼多中國人,每天都把這麼些東西消耗掉了,是很厲害。

鄭:好的。謝謝你抽時間和我談話。

| 重量 | 830 g |

|---|---|

| 尺寸 | 23 × 17 × 3 cm |

作者|鄭勝天

華裔加拿大學者、策展人和藝術家。出生於中國河南,現居溫哥華。

曾任杭州浙江美術學院(現中國美術學院)油畫系主任、美國明尼蘇達大學和聖地牙哥州立大學客座教授、梁潔華藝術基金會秘書長、溫哥華華人藝術家協會會長、溫哥華當代亞洲藝術中心創會理事等。自2002年起擔任英文《典藏國際版》(Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art)的總策劃至今。兼任溫哥華美術館董事、加中當代藝術創進協會主席、美國亞洲藝術文獻庫理事、《藝術當代》編委等。

曾策劃的重要活動與展覽包括:「江南──現代與當代中國藝術」系列展和研討會(溫哥華)、「上海摩登」(慕尼黑)、2004年上海雙年展、「藝術與中國革命」(紐約)、「Yishu當代藝術批評獎主題論壇」(西安)、「黃燈──中國新媒體」系列展(溫哥華)等。現為溫哥華雙年展亞洲資深策展人,2012年獲頒該雙年展「策展終身成就獎」。

目前擔任《典藏投資》專欄作者,經常在中外刊物發表當代藝術論著,2013年由杭州中國美術學院出版社出版了四卷《鄭勝天藝文集》。亦以藝術家身分活躍國際藝壇,作品自1960年代起於中國、美國、加拿大、俄國等地展出,曾參加2011年莫斯科雙年展、「冠山風」(北京和紐約)等;2013年獲加拿大艾米莉卡藝術和設計大學授予榮譽博士學位。

推薦序 通途之書/為鄭勝天先生之藝術家訪談錄作序——侯瀚如

推薦序 當代華人藝術家的微型回憶錄——鄭慧華

前言 鄭勝天

(按姓氏拼音順序排列)

1.艾未未

2.冰逸

3.蔡國強

4.陳界仁

5.陳文驥

6.崔岫聞

7.方增先

8.海波

9.耿建翌

10.谷文達

11.黃致陽

12.黃永砯

13.季大純

14.林東鵬

15.李大方

16.梁紹基

17.林天苗

18.林一林

19.劉建華

20.劉韡

21.盧杰

22.盧迎華、劉鼎

23.祁志龍

24.琴嘎

25.沈遠

26.舒勇

27.蔡明亮

28.王度

29.王廣義

30.王懷慶

31.王嘉驥

32.汪建偉

33.王天德

34.王為

35.邢丹文

36.徐冰

37.徐坦

38.嚴培明

39.楊福東

40.陽江組-陳在炎、鄭國谷、孫慶麟

41.楊詰蒼

42.楊振中、徐震

43.葉永青

44.喻紅

45.袁廣鳴

46.展望

47.張恩利

48.張洹

49.張培力

50.鄭國谷

51.鍾飆

作者:鄭勝天

出版社:典藏藝術家庭

出版日期:2014.11.1

ISBN:9789866049712

裝訂:平裝

頁數:488

艾未未1957年生於北京,曾在美國居留十二年。現在北京居住和工作,活躍於建築、藝術、影像、推特和社會文化評論領域。曾在英國《藝術觀察》2011年全球藝術權力榜評選中列為榜首。2007年為第十二屆文獻展創作大型項目《童話》,帶領1001中國人去卡塞爾。2009年在網絡上發起「公民調查」,召集百名志願者調查汶川大地震遇難學生名單。製作了《老媽蹄花》等反映中國現實的紀錄片在網上傳播。

2013年7月19日上午

北京草場地艾未未工作室

鄭:人們說到你的時候,自然會提到你是艾青的兒子,你父親在1957年被劃成「右派」,你是那一年出生的。能不能談一下你童年的時候,對「右派」這個概念是從什麼時候感覺到的?我父親也被劃為「右派」,我大哥也是「右派」,所以我很清楚,在學校裡,一旦你的親人被劃成「右派」,你很快就能感覺到變化。

艾:那要往回「倒帶」。想一想。

鄭:你出生時你父親還不是「右派」吧?

艾:我出生時父親就是「右派」了。我是1957年5月18日出生的,這是我出生證上面的日期。這出生證是最近兩年我才見到的,以前我母親也不記得了。父親應該是在我出生前就是「右派」了,或者差不多同時。當時我父親在上海,北京的作協要他回來,因為我母親快臨產了。本來是計畫要去上海劉海粟那邊,我差點就成上海人了。我的命挺大的,還是到了北京才出生。出生以後,我們一家就去東北八五二農場的林場,那時沒什麼印象,只有一些照片。我父親有張照片我印象最深,他變得非常消瘦,我沒見過他有那麼瘦。我就像任何一家人的孩子一樣,比較髒,穿得比較破,在林場前面撿蘑菇。我父親主要是伐木。後來王震讓他們去了新疆,因為在延安時,我父親作為勞軍去過南泥灣,所以他們有一定的友誼。以後他去了新疆,在新疆我們過得比較平穩。他作為「右派」處理之後,仍然保留一個級別,新疆是個軍墾農場,他的級別是十三級─師級的待遇。我記得我父親沒有什麼事情幹,經常去植物園轉一轉。當時又不讓他用他的名字寫作。

鄭:待遇上還可以嗎?

艾:我們家有兩間房,像宿舍那樣的蘇聯式房子。他每個月可以拿到兩包牡丹牌的香煙。我那時候存那個煙紙,所以每個月都等著他趕快把那兩包煙抽掉,好拿到煙盒。我記得是藍牡丹,說明是很高的待遇了。工資當時是兩百多塊,也不低。

鄭:你那時候上幼稚園嗎?

艾:有。當時住在農八師師部。師部都是一些師機關人員和領導,我經常看到我父親和一個國民黨起義的副師長下圍棋。下著下著兩個人還經常會吵起來。那個國民黨師長和共產黨不太一樣,有另外一種風範。其他的就沒有太多的什麼印象。到我九歲那年文革開始了。一開始我們那裡就變得很激烈。因為那裡是準軍隊性質,他們有民兵連,叫做武裝部隊。新疆1月26號打響了全國文革的第一槍。晚上劈劈啪啪打得很厲害,家人在門上釘鎖,希望能夠保護自己。我聽到房頂上有人在跑,房頂是瓦嘛,能聽到子彈飛。第二天早晨,家裡人都在竊竊私語,很緊張!兒童很容易感受到這種成年人的恐懼。早晨起來以後,出門就看到很多人在議論,我也看到死屍,其中有一個是我的同學,叫馬璐。他出去挑水,也被打死了,躺在那兒。新疆在1月分是非常冷的,零下三十多度。他的水桶還結著冰,手指頭被子彈打穿了,人中了槍。

鄭:那時候是小學生吧?

艾:九歲。整個氣氛很恐懼。死了不到十個人,在師部的不同位置。然後人們就開始紛紛議論,牆上就開始貼著圖,部隊是從哪進來的,從哪出去的,子彈是從哪個角度射的。作為兒童很好奇,看到成年人都在說,這事情很讓人吃驚。但那個時候我記得,一夜之間,關於我父親的大字報就貼滿了師部。全部是什麼砸爛誰的狗頭,剝下誰的畫皮這類。我有一點恐懼,但小時候我們已變得有點木訥。他們用的語言,又不真正涉及到人身,就知道這個事情正在發生,但並沒有特別的恐懼。大人很恐懼,我看到我父親很恐懼。他們的恐懼是來自五七年以後一次又一次愈演愈烈的國內的政治鬥爭。這使他們覺得很緊張,就繃不住了。後來我聽說我父親在那個階段有三次企圖自殺,但都沒有成功。我們家那時候有四個孩子,經過那麼多事情,如果還想自殺,那確實是很絕望的舉動。很快地,我們家就被遣送到最邊遠的,「小西伯利亞」沙漠邊緣的一個連隊,叫一四四團二營八連。我記得我和他一起去的。一輛解放車就把全家拉過去了。我們家裡沒有傢俱,因為住在軍隊裡,所有的傢俱都是部隊的,公家的。書也被我燒掉了,因為有一天他對我說把所有的書燒掉。他藏書非常多,至少幾千本吧,還有國外的畫冊,非常漂亮的畫冊,有的燒不著,我得一頁頁撕下來才能燒。有畫面上燙金的宗教畫,很美的畫冊。我把畫冊的夾殼送給同學,他們沒有見過那麼漂亮的封面,燙著金色的亞麻布。

鄭:這些書都是從北京運過去的?

艾:是從北京運的。是父親從國外每次旅行帶回來的。他是很喜歡書的。後來全都燒掉了。如果不燒掉,每天都有紅衛兵一腳把門踹開,然後就開始翻這些書,找些麻煩。我想父母是想要把與過去有關的痕跡全都消除掉。希望少一點麻煩。

鄭:你有沒有親眼看到你父親被批鬥,或者受到肉體上的折磨?

艾:到了農場(二營八連)以後,幾乎每天或者是每個星期都有批鬥,我當然能夠看到了。那時候我心裡就很不舒服,畢竟他是你的父親。他必須敲一個破盆子,在連隊街巷裡面走,邊敲邊說:「我是罪人,我是右派,我反黨反社會主義。」小孩在後面會扔點石子。有一次印象很深,他被批鬥很晚了還沒有回來。不是在本連部批鬥,而是在營部批鬥。那是全營的一種大會,什麼誓師大會,把各地最反動的人放在一起。他被認為是「大右派」,是最大的一個,「罪大惡極」,但是當地人並不知道他幹過什麼。很多時候批鬥時都說他是「反動的小說家」,其實他沒有寫過小說。他就當著人們弓著腰,後面一個紅衛兵有時拿著紅櫻槍狠狠地戳他兩下,臉上被一盆墨水從頭澆到腳。有天晚上很晚了他還沒回來。我們那時候是沒有電的,沒有電燈,也沒有油燈,只是在醫療室要了一個瓶子,在鐵蓋上紮個眼綁個鞋帶點上油,油煙很大,早上起來鼻子都是黑的。我記得等他回來,他一進門我就嚇一跳,因為他整個人臉全是黑的。然後想洗洗就睡了,也沒有說什麼話。但洗又洗不乾淨,因為那地方沒有肥皂。所以有很多天臉都洗不乾淨。

鄭:在這段時間你自己怎麼樣?有沒有同學對你歧視?

艾:同學對我挺好,對我沒有歧視。因為我在學校學習比較好,是老師同學都比較喜歡的學生,所以不歧視我。儘管他們還是比較警惕,畢竟我是一個「黑五類」的孩子。所以說選班裡的幹部,雖然我票數最高,但從來不會讓我當班長,頂多就做一個學習委員什麼的。大家都知道這個人家裡是很有問題的。

鄭:你那時候就已經開始畫畫了嗎?

艾:沒有。我從來也沒有喜歡過藝術,說老實話。

鄭:那你是什麼時候開始學藝術了呢?

艾:我那時看我父親拿一支筆,畫一個植物的葉子,或者我母親睡覺的時候他畫一個線描。我非常吃驚,他幾筆就能把事情講得這麼清楚,特別好。這很少見,他的藝術才能是非常高的,只是他放棄了,他後來寫詩了。我沒受過他的影響。但我對繪畫的熟悉是從他開始的,因為他很喜歡談藝術,而且我們家以前有一些畫冊。

鄭:他沒有鼓勵你畫畫?

艾:他從來沒有。那個年代他不可能鼓勵我,他就希望我做工人。因為那個年代所有搞藝術的人都很倒楣,搞藝術是個非常不靠譜的事情,所以他從來沒有希望我們搞藝術,無論是誰。他倒覺得我們應該實實在在做一個工人,好像那個時候能夠做一個工人就很不錯了。

鄭:對。當時做工人最光榮。

艾:還不一定是工廠裡的工人,就是一個職工嘛,你該幹什麼就幹什麼。所以,他也沒有鼓勵過我們寫詩畫畫。我看他也很慘。他雖然是個詩人,但也沒有機會寫詩啊。他的知識和美學都很深厚,但也沒有機會。他二十幾歲就寫了詩論,他所有的倒楣不都是因為這些事嗎?藝術我是在中學畢業以後才開始的,在中學時出出壁報的事情做過一些,所以比其他的孩子經驗多一點。

鄭:你覺得你父親對你最大的影響是什麼?

艾:我覺得是他的為人吧。他是個很實在的人,他從來不誤點,生活很簡樸,一雙布鞋能穿一年,一身衣服能穿好幾年。他從來都守時,對朋友很熱情,也就是這樣。他從來說實話,高興就是高興,不高興就是不高興,沒有什麼遮掩的,經常搞得大家都很窘。

鄭:這是「言傳身教」。他做了,被你觀察到,而不是他給你上課。

艾:他沒有教育過我們。

鄭:他沒有找你談過話嗎?

艾:從來沒有。我父親一生沒有教過子,他頂多是把桌上的筷子放得整整齊齊的,睡覺時把鞋放得很整齊,規規矩矩的。農村廁所很髒的,他把每一個都打掃得很乾淨,灑上沙子。他也沒有怨言。沒有聽到他說過別人對他怎麼不好的事,經過文革這麼多事情,也沒有訴過苦,他是很豁達的一個人。

鄭:也沒有覺得冤枉嗎?

艾: 他當然覺得這個事情是胡來的,這是肯定的,但是他從來沒有喊過冤,只有別人問起時才說。他說過,搞了二十年之後只給了三個字:「搞錯了」。政府是從來不會認錯的。

鄭:在你小時候的印象中,你母親有沒有冤屈的情緒?

艾:我母親作為一個婦女,有時候會有。但她也是性情很爽朗的,要不然不會和我父親在一起。所以我在想,在經歷這些事的時候,她才二十四歲。後來越來越麻煩。她在農場養牛。當地有人說我們家偷吃牛的糧食。你想我們的處境是什麼樣,我們還會偷吃牛飼料?這都成了罪行噢。

鄭:所以說最困難的時期就是被發配到農場的時候?

艾:對。那段時期是很困難的。

鄭:王震也保不了你們了?

艾:他自己也完蛋了嘛。那段時期,父親基本上處於死亡邊緣吧。有一次他把我叫到床前說,他說他不行了,因為體力勞動太重了。他要打掃十幾個廁所,廁所到了冬天,就結了冰,他要把冰推倒再搬出去,但又搬不動。都是用手來搬的,很重。然後他得了疝氣。一隻眼睛失明了,因為那裡沒有營養,只有菜湯。所以他告訴我說不行了。他在報紙上給我寫了兩個名字,說,你去找這兩個人,可能會收養你。我才知道蔣海濟和蔣海濤,是他的兩個兄弟。但我這是第一次聽說,可見我們沒有太多的交流。所以我當時印象很深。

鄭:你父親是不是有南方口音?

艾:他是浙江人,但一直在北方,但是一聽起來還是浙江人。

鄭:你回到北京以後情況怎麼樣?

艾:回北京他只是來看病,還沒有被「解放」。當時已經摘帽了,但文革後,他還是不能來北京的,他只是來看眼睛的。以看眼病為理由,借住在一個工人的家裡。我們當然也就跟著跑回來了。我記得有時候我父親生氣的時候,就會說,你為什麼不回新疆?你同學都已經插隊了。他覺得我在家裡閒待著,他看著挺煩的。他過去的朋友同事,像江豐、張仃這些人也都沒有恢復工作,都在晃著呢。當時剛開始鬆動了一點,所以他們有些人就開始教我畫畫。我畫畫是因為在家裡也沒處待,而且社會很壓抑,很政治化,那時候是1976、1977 年,就跑到外面畫畫,在火車站、頤和園那些地方,就是躲避嘛。所以我這才開始畫畫。

鄭:有人教過你嗎?

艾:有黃永玉、鄭可呀,當時就那些人,還有許麟盧等這些閒散人員嘛,跟著張仃畫點線描。他們都是一些「牛鬼蛇神」,他們和我父親都很好。

鄭:那你為什麼想到去考電影學院?

艾:因為鄭可。我根本沒想到還能上學,因為我在學校的經驗都是不好的嘛。當時我高中畢業了,可能是報名的最後一天了吧,鄭可說你一定要去。他說大學開始招生了嘛。鄭可是工藝美院的教授,從香港回來的。我就去了。我們三個一起畫畫的都去了。電影學院當時是第一次招生,所以我進了美術系。進去兩年後我就去了美國。我的女朋友幫我辦了自費留學,開始學英文,開始打工,然後考托福,進了藝術學校。

鄭:在電影學院的兩年,你學習的情況怎麼樣?

艾:當時的系主任是葛維墨。

鄭:老的教師還有李宗津?

艾:李宗津早就不教學了,他是家裡的老朋友,是老「右派」。我當時畫的畫開始不太正規了,畫得有點像後期印象派那樣。其實還是很傳統。但老師在學期終評每個同學的畫,就故意漏掉我,不說我這個人。他也不批評我,他就是覺得我這個人太不守規矩。反正我一心就想去美國,我也無所謂。

鄭: 所以你就中途退學去了美國。那是1981 年。我也是1981 年去的美國。

艾:我們經歷很像。

鄭:我是9月分去的。

艾:我是2月分。

鄭:你好像和陳逸飛差不多。

艾:他比我早一點。陳丹青和我差不多時間。

鄭:我們談一下你在美國的情況。在美國這些年你覺得印象最深的是什麼?

艾:印象最深的是飛機在紐約降落之前看到下面一片燈海。

鄭:這是你頭一次去的時候?

艾:對。還沒降落下去的時候。那個景色就像是鋼爐裡熔化的鋼水一樣流出來。因為我們從小就說美國是帝國主義,「敵人一天天地垮下去,我們一天天地好起來。」在那一秒鐘,我就覺得這個城市是太了不起了,不能想像的。

鄭:當時紐約的藝術家,像林琳、陳丹青等都與我很熟。我每次去紐約都要到街頭看你們畫像。你覺得這段生活在你的人生中間產生什麼影響?

艾: 美國的經歷,可能是我最重要的經歷吧。它告訴了我什麼是個人自由,什麼是獨立,什麼是國家和個人的關係,以及權力的關係。當然還包括藝術方面,我瞭解了很多,我每天都混在裡面。我和一般的華人還不一樣,他們住在皇后區或法拉盛,我直接住在曼哈頓。我打工,而且我「黑」了,就是說我沒有了身分,我也不去學校。我所有的時間都是在混。我還是比較深入的。你看過我攝影的那本書吧?

鄭:看了。我本來想把這個展覽拿到溫哥華去,後來因為一些原因還沒有辦成。我還是想把這個展覽拿過去,那段時期很親切。但是,從個人的感受來說,你覺得你是紐約的一員嗎,還是在周邊?

艾:沒有。我覺得我完全是在周邊的一個動物。我雖然和林琳一樣,是混得比較深入的這種人,而且因為年輕,很認同這種自由世界的價值觀。後來才變得批判性強一些。但是最初還是認同的。因為畢竟我們有一段歷史背景,比較痛恨專制集權的社會,會嚮往那種所謂的自由世界。美國當然也很不自由。我在經濟上沒有什麼要求,所以雖然掙扎是困難的,而且從語言上文化背景上也很難融入,但還是覺得那種生活更真實一些,這對我影響很大。應該是我人生中受到的最主要的影響。

鄭: 對,從你的一些作品中可以看出來。那時候有很多藝術家有一種雄心壯志:今天我在街上畫畫,但明天我要進入美術館展覽;也有一些人想著怎麼賺錢,然後在美國買個房子什麼的。你當時的想法呢?

艾: 我兩者都不是。第一我沒有奢望。剛到美國的時候,我以為憑我的能力,我會是個很好的藝術家。但後來發現文化問題還沒那麼簡單,我不認為自己有什麼機會,就覺得找不到自己的可能性,就根本沒有這個願望。所以從來沒有認為以後我還會有機會。後來受到杜象的影響,覺得藝術更是一種態度,一種生活方式。所以我基本上就對藝術放棄了。我搬了很多次家,每次搬家都得把這些畫扔掉。扔了兩三次以後,我就不想畫了。畫在屋子裡占的地方很大,因為我的屋子很小嘛。也沒有地方能展覽。而且展覽了以後又能怎樣。賣吧,我又對賣畫不是那麼有興趣。也賣不掉。我做過一次展覽,一件也沒有賣掉。後來是做展覽的人三百美金買了幾件。所以我覺得很搞笑。在八○年代,美國也只有五十個人能賣,其他的都賣不掉。所以我是澈底地不抱任何希望了。您說另外一種人是要掙錢。我對美國夢最沒興趣的就是賺錢、建立一個有秩序的生活、有社會地位等。這可能來自我早年的經驗。我們家對錢不感興趣。我沒有從父親嘴裡聽到「錢」這個字的聲音,我們家沒有錢,就是有一天過一天的那種日子。

鄭:你那時候的希望是什麼?就是過一天算一天嗎?

艾:我那時候沒有希望,只有絕望。每天起來都不知道要幹什麼。有時也沒有理由,就上街走一走。隨便朝哪個方向走都可以。

鄭:紐約不少藝術家會吸毒和酗酒。你有這種經驗嗎?

艾:喝酒太貴了吧。吸毒也很貴。大麻,人家買了吸,我也就吸了,我挺喜歡大麻的,但我自己很少買。挺貴的,那時候二十美金一小袋。

鄭:去年有一位朋友介紹我在三藩市的一對夫妻,他們跟我說,在八○年代,你剛到美國不久的時候,在三藩市的中華文化中心有一個展覽,展出了水彩、速寫。那個老先生當時把它們買下來了,你還記得嗎?

艾: 記得。他是我的英語老師啊。他每天來就教我們唱那個“Oh MacDonald Had a Farm”。後來他聽說我有些畫就買了,最近他賣給了一些收藏家,挺好的。

鄭:是我幫他聯繫的。

艾: 噢,他能找到你那太好了。那些是我在中國畫的畫。那時候就畫了這些速寫。

鄭:最近Alison Klayman 拍了一個關於你的紀錄片Never Sorry 很受關注。如果我們像朋友般隨便聊天,在你過去的生活中,真的沒有任何遺憾或者後悔的事情嗎?包括童年時闖了禍,讓爸媽生氣這樣讓自己後悔的事情?

艾:當然有啦。我覺得太多了。比如說,我們早期的教育。我基本上沒受過什麼教育。這也不是我後悔能解決的事,對吧?我們的生活一直處在一個社會快速發展的時代。我在想,你在這條路上,就不能在另外一條路上了,你很難知道,是吧?對不對你都不知道。生活是很盲目的。從出生,到後來的際遇,包括今天。我也可能是個科學家,為人類的病理的發現也可能會做出點貢獻,但現在就沒有機會了,是不是?

鄭:你有沒有覺得在哪一個時間點,你做了什麼選擇後覺得有點後悔?比如說,我成不了科學家,那我也許能做一個政治家。

艾:我還真沒有想太多。我比較隨遇而安。我如果不在中國,在別的地方也能生活下去。我的生存能力還是有的。

鄭:最後一個問題:我今天早上問Don(訪談時的錄影攝影師 Don Li-Leger):如果你有個機會,向艾未未只提問一個問題,你會問什麼?他說他想知道你的motivation(動機)是什麼?作為一個藝術家,或者作為一個activist(活動家),你的motivation 是什麼?

艾: 說來有點俗氣。我覺得生命只有一次,是每個人所共用的財富。每個人都只有一個機會。我們都在一起幻想,一起快樂,有一定的熱情,有一些恐懼。這些都是莫名的,都不知道它們是怎麼樣。但不管怎麼樣,這些會被收回去的,也就是說,這些機會會沒有了。所以,我覺得我痛恨任何的權力或者制度阻擋人獲得這種最基本的自然的權利或者是幸福。我現在是藝術家,有人叫我活動家。其實,我還是對人的表達的權利上和表達的可能性上比較有興趣吧。我覺得表達權是生命最主要的特徵,失去了這些表達,生命就沒有了形體。我說的這些東西,也是因為遇到了這麼多的問題和困難才會想起來的。

鄭:並不是你原來計畫的?

艾:不是的。因為碰到了很多事,針對這些事情可做出一些簡單的決定,是不是該說一說,不要迴避?當然也要分析有多大的危險。其實,能有多大的危險啊?我回國的時候,第一問題就是,我要面對多大的危險?所有人都知道,我是最不會回國的。我和林琳是一樣的,我們是不會再回來的那種。但是,我又覺得,能有多大的危險啊?我八十一天被抓的時候,心裡還比較坦然。我對我父親有一件羨慕的事,他在國民黨的監獄裡被判過六年,所以當時想,這一下我們可打了個平手了。我也進監獄了。而且罪名也差不多,他是什麼「擾亂國民秩序」,我是「煽動顛覆國家政權」,罪名也不比他罪名小。當時說是要判我十三年,他才判六年。我跟抓我的人說,這讓我想到八十多年前啊。他們說:時代不一樣了。

鄭:後來你覺得十三年改成三個月,是什麼原因?

艾:我覺得這個是最有意思的事情。我們永遠是不知道事情是什麼原因。

鄭:有內幕。

艾:這個我要問你,到底是什麼原因?告訴我好不好?(笑)

鄭:我不知道。上月我在威尼斯,據說今年出現了上千個中國的藝術家。所以我們就談起艾未未六年前在卡塞爾文獻展的時候,把一千零一個中國人帶過去了。我們說你很有遠見,當時就預言了中國人「侵入」歐洲,做了一個排練。你是有某種預感還是什麼原因,為什麼當時會想到帶一千零一個人?

艾:我也不知道。我就覺得中國作為一個被像化石一樣保留的國家,當她一旦湧入世界的時候,就會給世界帶來一個很不同的景色。

鄭:所以我上次看到了卡塞爾的中國人,今年在威尼斯看到中國人,好像歷史在複製的感覺,但這次真的有點可怕。

艾:我經常在街上走著,或者在火車站,或者在哪看到中國人,我就在想,哎呀,中國人太多了。這個事情是挺嚇人。我們公司要吃飯的時候,就會覺得:哎呀,這麼多中國人,每天都把這麼些東西消耗掉了,是很厲害。

鄭:好的。謝謝你抽時間和我談話。

創作靈魂就是藝術家的名片!拿起這本書,準備好起身探索你獨特的創作風格!正因為你獨一無二,所以要學會欣賞你自己的故事和經歷——你的創作就是只有你才能施展的魔法!

本書共訪談了三十七位台灣中生代藝術家。書寫出他們因創作而不平凡的人生,以及因際遇而淬煉出的透徹思維;而他們獨特的生命史,拼湊出的是台灣半個世紀以來的文化風景與時代輪廓。

一本圖像小說,濃縮一個真實人生!它們很棒,不讀可惜!

作者郭書瑄化身說書人,為台灣讀者介紹十本重量級的經典圖像小說。圖像小說跨越藝術與文學兩種領域,是圖文並茂的真實演示,是圖繪與文字同臺匯演的雙重閱讀經驗。

從模仿、表現、形式、現代性、抽象和再現……探究繪畫的脈絡與發展!

我們該如何觀看、如何思索我們所見的景物?我們能不能相信畫裡的東西?現代藝術是怎麼一回事?過去兩百年來,改變繪畫本質的因素是什麼?古代的繪畫,又是如何一步步達到今天的狀態?

歐洲/美洲/亞洲等超過100個藝術展覽案例,全面了解當代藝術生產線的生成與脈絡!

這是一本有關當代藝術生產的生態動畫書,也是藝術社會學與人類社會學的移動式視覺對話。

畢卡索也得知道的一門課? 華人世界首部藝術投資相關法律專書

葉茂林律師透過28則深具代表性的藝術交易經典案例, 將繁瑣燒腦的判決書,轉化為流暢好讀的法庭教戰寶典, 引領讀者避開法律地雷,悠遊藝術創作,投資無往不利!

建築與環境影響著人類行為,也反映出人類的生活模式。

我們所居住的城市,應該被打造成什麼樣子?

韓國建築師俞炫準,細究古今、詳探東西方空間與時間,綜觀「建築」、「城市」與「生活」的獨特視角與深刻洞察。

何謂漫畫?讓您一覽日本、美國、歐州國際三大漫畫潮流

本圖錄收錄參與展覽之漫畫藝術家作品與相關文章,藝術家有尼古拉.德魁西、馬克安瑞.馬修、艾瑞克.利倍舉、伯納.伊斯列、荒木飛呂彥、克里斯.杜利安、大衛.普多姆、艾提安.達文多、恩奇.畢拉、菲立浦.度比&方陸惠、谷口治郎、常勝、61chi、小莊、簡嘉誠、TK章世炘、阿推、麥仁杰等19位。

洞悉中國書畫藝術市場新趨勢!

2017年書畫高價精品全方位呈現!

全球最高價!齊白石《山水十二條屏》9億人民幣創中國藝術品歷年新高

【古代】南宋《六龍圖》4350萬美元紐約天價落槌!

【近現代】黃賓虹《黃山湯口》3.45億人民幣春拍奪冠!

【當代】崔如琢《指墨山水十二條屏》2.4億人民幣,連三年蟬聯榜首!

綜觀市場消長,掌握投資風向!藏家必備的最佳拍賣市場指南!

聚焦現當代藝術市場新浪潮!

2017年現當代經典拍品實錄、華人亞洲區排行完整呈現!

【華人】趙無極《29.01.64》2億港幣刷新個人拍賣紀錄

【日本】草間彌生持續引領國際風潮

【韓國】金煥基制霸韓國拍場

【其他】印度、東南亞新生代穩定聚焦

綜觀市場消長,掌握投資風向!藏家必備的最佳拍賣市場指南!