2 Items - NT$462

百年古蹟滄桑:臺灣建築保存紀事

台灣第一本完整記錄本國古蹟的歷史變遷、消失、新生與轉化的過程!

歷史建築學家李乾朗的首度回顧,數百年來台灣種族與社會的遷徙流變、統治者遞嬗對於時代建築的種種作為!

NT$350 NT$263

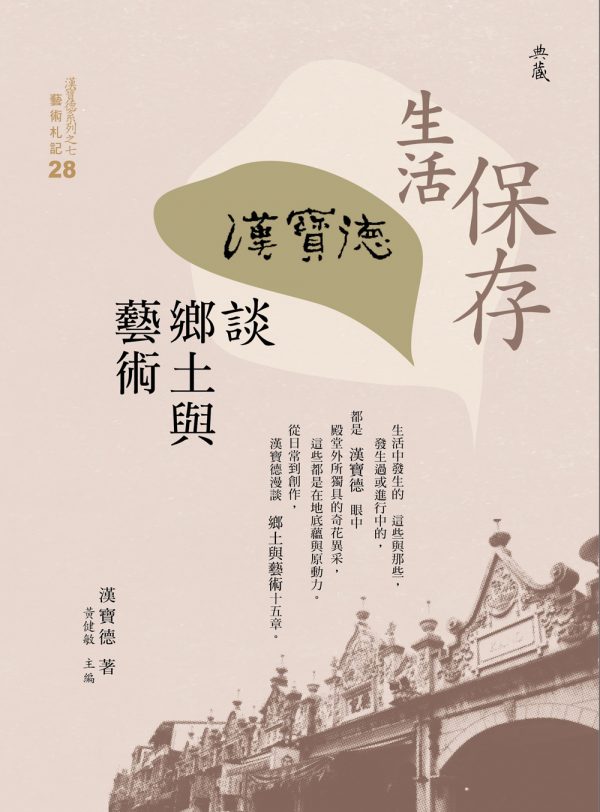

從日常到創作,漢寶德漫談鄉土與藝術。

本書共分四大卷,從「鄉土藝術家」、「鄉土藝術」、「鄉土建築」,到「老街」,各卷又有名詞義釋與時事探討的詳正論述,諸如鄉土與民間,本土與外來,手工藝與古董等等,倆倆參照又類比影響的相似卻又不一樣,通通都在漢寶德根深淺出的說明比喻裡,談出另一種或更多的可能。

2025典藏藝術季 11.30前,全館圖書79折2本以上75折

8 件庫存

生活中發生的這些與那些,發生過或進行中的,都是漢寶德眼中殿堂外所獨具的奇花異采,這些都是在地底蘊與原動力。

從日常到創作,漢寶德漫談鄉土與藝術十五章。

本書共分四大卷,從「鄉土藝術家」、「鄉土藝術」、「鄉土建築」,到「老街」,各卷又有名詞義釋與時事探討的詳正論述,諸如鄉土與民間,本土與外來,手工藝與古董等等,倆倆參照又類比影響的相似卻又不一樣,通通都在漢寶德根深淺出的說明比喻裡,談出另一種或更多的可能。

作者|漢寶德(1934-2014)

1934年出生於山東省日照縣,1958年成功大學建築系畢業,1964年赴美留學,先後取得哈佛大學建築碩士及普林斯頓大學藝術碩士等學位,1967年返國。主要經歷為:東海大學建築系主任、中興大學理工學院院長、國立自然科學博物館籌備主任及館長、國立台南藝術學院籌備主任及校長、國藝會董事長、中華民國博物館學會理事長、世界宗教博物館館長、文建會委員、台北市文化局顧問等。

早年於建築系就學期間便創辦了《百葉窗》,爾後至1970年代,陸續編輯出版《建築雙月刊》、《建築與計畫》、《境與象》等建築專業雜誌,致力推動台灣現代建築思潮,冀探討建築設計思想與社會人文之關聯等課題。

在建築方面,漢寶德於回國初期設計之洛韶山莊、天祥青年活動中心等作品,呈現出強烈的現代建築立體派風格,其建築作品屢獲《建築師》雜誌建築獎。

此外亦致力於藝術及美感教育之推廣,1994年獲教育部一等文化獎章、2006年獲得國家文藝獎第一屆建築獎、2008年台灣大學榮譽博士、2009年雜誌最佳專欄金鼎獎、2010年中國建築傳媒獎──傑出成就獎、2014年第34屆行政院文化獎。

編者|黃健敏

中原理工學院建築系畢業,美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)建築碩士。文化部及台北市等多縣市公共藝術審議委員、國美館及北美館諮詢委員。曾任教於中原大學、東海大學、北藝大、北科大等校。

1993年起參與台灣公共藝術政策與執行,著書撰文鼓吹「生活藝術化,藝術生活化」的理念。2002年1月至2004年7月出任《建築師》雜誌副社長兼主編,致力推動建築文化活動,策畫建築師公會與台北市文化局共同舉辦33場「世界都市建築」演講系列。2006年任《建築》雜誌總主編,入圍2008年行政院新聞局金鼎獎「最佳科學及技術類」。

著作

《貝聿銘的世界》、《建築藝術卷1:台灣建築的先行者》、《藝術,盡在街頭:美國東部城市藝術公共空間導覽》、《世紀建築大師:貝聿銘》等。

編作

1999-2001年《公共藝術年鑑》、《2016第五屆公共藝術獎專輯》、2001-2003年《台灣建築獎專輯》、《建築桂冠──普立茲克建築大師》等。

策畫

「ARCH建築」叢書(典藏藝術家庭)等書。

卷一 鄉土藝術家

1. 民藝.廟宇.洪 通

2. 素人畫家洪通身後

3. 頑石的幻化──林 淵

4. 傳統中的現代面貌──吳榮賜

卷二 鄉土藝術

5. 古董?藝術?民間藝術的前途

6. 談鄉土藝術的保存:施叔青的《琉璃瓦》讀後

7. 傳統與技藝

8. 純藝術與工藝之間

9. 從中國雕塑傳承談山西彩塑藝術

10. 淺談玩泥巴文化的保存

卷三 鄉土建築

11. 鄉土建築與文化

12. 農村建築風格的保存

卷四 老街

13. 大溪和平路

14. 三峽老街

15. 斷裂的老街

編後記

作者:漢寶德

出版社:典藏藝術家庭

出版日期:2019.11.8

ISBN:9789579057516

裝訂:平裝

頁數:220

最近幾年來,由於國內前輩學者們的大力提倡,以及留學回來的青年朋友們自外國帶回來鄉土藝術的觀念,年輕一代的民族責任感,民間藝術的價值一天天受到重視,眼看就要發展為一種藝術的運動。年前轟動了一陣子的洪通畫作與朱銘雕刻, 似乎為大家肯定了地方的藝術傳統可以通過有生命力的心靈,再現出來,而且為我國未來的民族藝術開一條大道。但是毫無疑問的,民間藝術本身的前途,是一個頂重要的問題。因為民間工藝傳統既然是我們未來的藝術遠景之所寄託,它本身的存廢不但關乎這個傳統的價值問題,而且也等於對其價值傳承能否成功的一大考慮。

我為什麼急於討論這個問題呢?因為我覺得這些年來,民間工藝價值的重估所直接造成的後果是民藝的商品化。說起來這也是很自然的現象。生活的改變,使較實用的工業產品充斥民間,取代了落伍的手工業製品。這些東西在效用與功能上既已被淘汰,已是不值一文了。今天忽然有些名家在報章、雜誌上指出這些東西有不可描述的價值,加上有對地方文化感到興趣的外國人,及外國人的代理商人們,實際上進行蒐購,碎磚、破瓦忽然又有了身價,而且高到足以使一些人活動起來。

很多人認為這一現象可悲的一面,在於這些民間的藝術品均不幸流到國外。但以我看來,民間藝術外流固然可惜,卻也是必要的。如果沒有外國人的收購,不會引起國人的注意。何況部份的外流可以產生文化交流的作用;民間實用藝術品的特色是數量極多又少精貴珍品,短期的外流不會發生國內缺貨的問題。我覺得這可悲的一面乃在於我們逐漸學習外國人,把這些過時的手工業製品看為古董,讓他們在古董市場上流通起來了。

我並不反對古物古董化,這樣可以使大家珍視這些古物並妥加保存。但我們要分開活的民間藝術與死的觀賞品之間的分別,明、清官窯的觀賞瓷器或真正有歷史價值的實用性的製品,本來就應該以珍品視之。但如果分不清十年還是五十年的器皿,一旦被塑膠製品所取代下來,就當作古董出售,卻絕不是一種健康的現象。我看到一些關心民藝的朋友,很高興地收集散失的東西,希望以保存古董的心情保存民間的藝術,固然了解它們莫可奈何的心情,但卻是令人嘆息的。

手工藝品古董化就宣告它的死亡。古董會被看作稀有的珍品,當作摩娑把玩之物,或作為一種投資。古董是屬於博物館的,不是屬於生活的。過早把手工製品看為古董,即過早把他們自生活中脫離出來,成為古董商人間流通的貨品,並造成風氣,以便收一本萬利之效。古董商人一貫的手法是提高民間工藝品的身價,然後在民間沒有真正覺悟其交換價值時,以現代工業製品予以替換,因此加速了「新舊代謝」的作用,使手工藝提前凋謝。原來某種民間器皿尚沒有真正失去生活上價值,故其手藝尚可勉強持續,收購與替換就扼殺了它再生的機會。

現在以木雕做例子來說明。廟宇裝飾用的木雕並不是一種死去的藝術。它也許不如往日那樣興盛,但仍有少數精巧的木工從事這種工作。舊廟上的木雕忽然在臺北市有了主顧,為了供應市場需要,商人下鄉去收購古董,迎合鄉民的心理,鼓勵他們興建比較持久的水泥建築,這些少數的木工逐漸失去了工作的機會、就改行為泥水匠了。舊廟上的木雕並不是甚麼古董。它們大多不過三、五十年的歷史。同樣的道理可以說明民間陶藝的衰微。因此我覺得,希望維護民間藝術的朋友們的第一個任務,不是急於收集民藝,而是先把民藝、古董間劃一條界線。使真正死亡的民間藝術被認為古董,加以儲存、保留,並建造博物館予以收藏,使尚有存在價值的民間藝術繼續生存下去。如果民間的信仰改變,不再建造廟宇或修理廟宇,就表示廟宇的木雕是死的藝術,應該列為古董。如果民間尚不斷的建造廟宇,而且政府也沒有制止其發展的政策(我們憲法明載宗教信仰的自由),則應保持木雕的生動性,使木雕業繼續發展、生存。

民間藝術之所以很容易在現代社會中被視為古董,乃基於兩種原因:即民間藝術多與民俗有關,而且多為手工製成,有手工造物的特色。這兩點是研究民間藝術的人應分別加以留意,並用來鑑定一種民間藝術的價值。工業革命未來到前,人們有其獨特的生活方式與宗教信仰,因此在日常生活中所使用的工具,反映了他們文化的獨特性,反映了他們各方面文明的特色。即以陶罐為例。雖其外形在各文化中大同小異,但那小異卻足夠反映出各個文化的差異。罐子的外形受到用途(盛水、盛酒、盛糧)、搬運方式(手提、擔挑、頭負、肩負)及儲存方式(地窖、埋藏、散置)等影響。如果說陶罐就是認識初民文化的一個重要線索實不為過。至於超功能性的民間藝術,民俗的特色就更為濃厚了。民間的衣著不但與他們可以取得的材料有絕大的關係,且與他們生活的利便直接相關。用現代人的話來說明,民間的衣著,是他們身體文化語言的延伸,表明了他們對身體之動態與靜態的看法。在式樣與裝飾上反映了他們不同社會階層的生活方式與價值觀念。

純象徵性的民間藝術則更密切的與民問信仰連結在一起。有些藝術甚至失掉了明確的象徵性,與信仰的活動混為一體,其來源已迷失在千百年的歷史發展之中。在這裏,我們已無法分出來何者是生活,何者是信仰,何者是藝術;對旁觀者的現代人而言,呈現在眼前的,常充滿了神祕與詭奇。這些民俗的特色,不論為理性的或象徵的,都是使現代人感到奇異,因而發生興趣的。不奇巧,不足以視為珍物,但民間藝術另一不可缺少的特點是手工。在大量生產體系下的現代社會,手工製品忽然代表一種特殊高貴的意義。在汽車發明之初,美國的富人坐汽車,窮人騎馬,在汽車既發展之後,富人才能騎馬,窮人只能駕車了。「手工」本身就代表了高貴。

美經濟學家維伯蘭在《有閒階級》一書中曾提出這樣的概念:有錢人之審美觀,念以稀有的與多勞力的為美,大量生產的製品完全不能符合他們審美原則。古董是有閒階級的玩意兒,而民間藝術無不是以勞力堆積成的。很自然的,受現代機械化所賜而變為富有的人們,逐漸厭倦機械製品,而喜愛手工製品。所以各落後國家在現代化過程中急於拋棄的東西,正是富有的西方國家人們所喜愛的東西。

所以研究民間藝術要注意製作的程序與技術,考究其淵源,並了解其特殊意義。比如臺灣的木雕有一大部分特色乃因使用樟木所致。比較上說,樟木不易碎裂,沒有明顯的木紋,木性不彰,質軟易雕,可塑性甚大。這一點與本省盛行的深透、細緻而寫實的木雕有直接的關係。日本的現代木雕常使用有明顯木紋的針葉木,因此有強烈的造型感,並受木紋之統一。又如本省廟宇之龍柱早期者多為來自大陸之工匠所雕之花崗石柱。花崗石質硬、顆粒粗,故雕刻之形體粗渾有力,有石破龍出之勢。後期之石雕使用觀音山石,為一種砂石質軟色暗、顆粒細小,故可深刻、細刻,與木雕幾無分別。研究民間藝術分析其民俗成份與手工藝成份可以用來衡量民藝傳統在保存與發展上的種種可能性,可以更廣泛的,更深刻的促進大眾對民間藝術的了解,引起群眾對民間藝術真摯的興趣。

| 重量 | 430 g |

|---|---|

| 尺寸 | 23 × 17 × 2 cm |

作者|漢寶德(1934-2014)

1934年出生於山東省日照縣,1958年成功大學建築系畢業,1964年赴美留學,先後取得哈佛大學建築碩士及普林斯頓大學藝術碩士等學位,1967年返國。主要經歷為:東海大學建築系主任、中興大學理工學院院長、國立自然科學博物館籌備主任及館長、國立台南藝術學院籌備主任及校長、國藝會董事長、中華民國博物館學會理事長、世界宗教博物館館長、文建會委員、台北市文化局顧問等。

早年於建築系就學期間便創辦了《百葉窗》,爾後至1970年代,陸續編輯出版《建築雙月刊》、《建築與計畫》、《境與象》等建築專業雜誌,致力推動台灣現代建築思潮,冀探討建築設計思想與社會人文之關聯等課題。

在建築方面,漢寶德於回國初期設計之洛韶山莊、天祥青年活動中心等作品,呈現出強烈的現代建築立體派風格,其建築作品屢獲《建築師》雜誌建築獎。

此外亦致力於藝術及美感教育之推廣,1994年獲教育部一等文化獎章、2006年獲得國家文藝獎第一屆建築獎、2008年台灣大學榮譽博士、2009年雜誌最佳專欄金鼎獎、2010年中國建築傳媒獎──傑出成就獎、2014年第34屆行政院文化獎。

編者|黃健敏

中原理工學院建築系畢業,美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)建築碩士。文化部及台北市等多縣市公共藝術審議委員、國美館及北美館諮詢委員。曾任教於中原大學、東海大學、北藝大、北科大等校。

1993年起參與台灣公共藝術政策與執行,著書撰文鼓吹「生活藝術化,藝術生活化」的理念。2002年1月至2004年7月出任《建築師》雜誌副社長兼主編,致力推動建築文化活動,策畫建築師公會與台北市文化局共同舉辦33場「世界都市建築」演講系列。2006年任《建築》雜誌總主編,入圍2008年行政院新聞局金鼎獎「最佳科學及技術類」。

著作

《貝聿銘的世界》、《建築藝術卷1:台灣建築的先行者》、《藝術,盡在街頭:美國東部城市藝術公共空間導覽》、《世紀建築大師:貝聿銘》等。

編作

1999-2001年《公共藝術年鑑》、《2016第五屆公共藝術獎專輯》、2001-2003年《台灣建築獎專輯》、《建築桂冠──普立茲克建築大師》等。

策畫

「ARCH建築」叢書(典藏藝術家庭)等書。

卷一 鄉土藝術家

1. 民藝.廟宇.洪 通

2. 素人畫家洪通身後

3. 頑石的幻化──林 淵

4. 傳統中的現代面貌──吳榮賜

卷二 鄉土藝術

5. 古董?藝術?民間藝術的前途

6. 談鄉土藝術的保存:施叔青的《琉璃瓦》讀後

7. 傳統與技藝

8. 純藝術與工藝之間

9. 從中國雕塑傳承談山西彩塑藝術

10. 淺談玩泥巴文化的保存

卷三 鄉土建築

11. 鄉土建築與文化

12. 農村建築風格的保存

卷四 老街

13. 大溪和平路

14. 三峽老街

15. 斷裂的老街

編後記

作者:漢寶德

出版社:典藏藝術家庭

出版日期:2019.11.8

ISBN:9789579057516

裝訂:平裝

頁數:220

最近幾年來,由於國內前輩學者們的大力提倡,以及留學回來的青年朋友們自外國帶回來鄉土藝術的觀念,年輕一代的民族責任感,民間藝術的價值一天天受到重視,眼看就要發展為一種藝術的運動。年前轟動了一陣子的洪通畫作與朱銘雕刻, 似乎為大家肯定了地方的藝術傳統可以通過有生命力的心靈,再現出來,而且為我國未來的民族藝術開一條大道。但是毫無疑問的,民間藝術本身的前途,是一個頂重要的問題。因為民間工藝傳統既然是我們未來的藝術遠景之所寄託,它本身的存廢不但關乎這個傳統的價值問題,而且也等於對其價值傳承能否成功的一大考慮。

我為什麼急於討論這個問題呢?因為我覺得這些年來,民間工藝價值的重估所直接造成的後果是民藝的商品化。說起來這也是很自然的現象。生活的改變,使較實用的工業產品充斥民間,取代了落伍的手工業製品。這些東西在效用與功能上既已被淘汰,已是不值一文了。今天忽然有些名家在報章、雜誌上指出這些東西有不可描述的價值,加上有對地方文化感到興趣的外國人,及外國人的代理商人們,實際上進行蒐購,碎磚、破瓦忽然又有了身價,而且高到足以使一些人活動起來。

很多人認為這一現象可悲的一面,在於這些民間的藝術品均不幸流到國外。但以我看來,民間藝術外流固然可惜,卻也是必要的。如果沒有外國人的收購,不會引起國人的注意。何況部份的外流可以產生文化交流的作用;民間實用藝術品的特色是數量極多又少精貴珍品,短期的外流不會發生國內缺貨的問題。我覺得這可悲的一面乃在於我們逐漸學習外國人,把這些過時的手工業製品看為古董,讓他們在古董市場上流通起來了。

我並不反對古物古董化,這樣可以使大家珍視這些古物並妥加保存。但我們要分開活的民間藝術與死的觀賞品之間的分別,明、清官窯的觀賞瓷器或真正有歷史價值的實用性的製品,本來就應該以珍品視之。但如果分不清十年還是五十年的器皿,一旦被塑膠製品所取代下來,就當作古董出售,卻絕不是一種健康的現象。我看到一些關心民藝的朋友,很高興地收集散失的東西,希望以保存古董的心情保存民間的藝術,固然了解它們莫可奈何的心情,但卻是令人嘆息的。

手工藝品古董化就宣告它的死亡。古董會被看作稀有的珍品,當作摩娑把玩之物,或作為一種投資。古董是屬於博物館的,不是屬於生活的。過早把手工製品看為古董,即過早把他們自生活中脫離出來,成為古董商人間流通的貨品,並造成風氣,以便收一本萬利之效。古董商人一貫的手法是提高民間工藝品的身價,然後在民間沒有真正覺悟其交換價值時,以現代工業製品予以替換,因此加速了「新舊代謝」的作用,使手工藝提前凋謝。原來某種民間器皿尚沒有真正失去生活上價值,故其手藝尚可勉強持續,收購與替換就扼殺了它再生的機會。

現在以木雕做例子來說明。廟宇裝飾用的木雕並不是一種死去的藝術。它也許不如往日那樣興盛,但仍有少數精巧的木工從事這種工作。舊廟上的木雕忽然在臺北市有了主顧,為了供應市場需要,商人下鄉去收購古董,迎合鄉民的心理,鼓勵他們興建比較持久的水泥建築,這些少數的木工逐漸失去了工作的機會、就改行為泥水匠了。舊廟上的木雕並不是甚麼古董。它們大多不過三、五十年的歷史。同樣的道理可以說明民間陶藝的衰微。因此我覺得,希望維護民間藝術的朋友們的第一個任務,不是急於收集民藝,而是先把民藝、古董間劃一條界線。使真正死亡的民間藝術被認為古董,加以儲存、保留,並建造博物館予以收藏,使尚有存在價值的民間藝術繼續生存下去。如果民間的信仰改變,不再建造廟宇或修理廟宇,就表示廟宇的木雕是死的藝術,應該列為古董。如果民間尚不斷的建造廟宇,而且政府也沒有制止其發展的政策(我們憲法明載宗教信仰的自由),則應保持木雕的生動性,使木雕業繼續發展、生存。

民間藝術之所以很容易在現代社會中被視為古董,乃基於兩種原因:即民間藝術多與民俗有關,而且多為手工製成,有手工造物的特色。這兩點是研究民間藝術的人應分別加以留意,並用來鑑定一種民間藝術的價值。工業革命未來到前,人們有其獨特的生活方式與宗教信仰,因此在日常生活中所使用的工具,反映了他們文化的獨特性,反映了他們各方面文明的特色。即以陶罐為例。雖其外形在各文化中大同小異,但那小異卻足夠反映出各個文化的差異。罐子的外形受到用途(盛水、盛酒、盛糧)、搬運方式(手提、擔挑、頭負、肩負)及儲存方式(地窖、埋藏、散置)等影響。如果說陶罐就是認識初民文化的一個重要線索實不為過。至於超功能性的民間藝術,民俗的特色就更為濃厚了。民間的衣著不但與他們可以取得的材料有絕大的關係,且與他們生活的利便直接相關。用現代人的話來說明,民間的衣著,是他們身體文化語言的延伸,表明了他們對身體之動態與靜態的看法。在式樣與裝飾上反映了他們不同社會階層的生活方式與價值觀念。

純象徵性的民間藝術則更密切的與民問信仰連結在一起。有些藝術甚至失掉了明確的象徵性,與信仰的活動混為一體,其來源已迷失在千百年的歷史發展之中。在這裏,我們已無法分出來何者是生活,何者是信仰,何者是藝術;對旁觀者的現代人而言,呈現在眼前的,常充滿了神祕與詭奇。這些民俗的特色,不論為理性的或象徵的,都是使現代人感到奇異,因而發生興趣的。不奇巧,不足以視為珍物,但民間藝術另一不可缺少的特點是手工。在大量生產體系下的現代社會,手工製品忽然代表一種特殊高貴的意義。在汽車發明之初,美國的富人坐汽車,窮人騎馬,在汽車既發展之後,富人才能騎馬,窮人只能駕車了。「手工」本身就代表了高貴。

美經濟學家維伯蘭在《有閒階級》一書中曾提出這樣的概念:有錢人之審美觀,念以稀有的與多勞力的為美,大量生產的製品完全不能符合他們審美原則。古董是有閒階級的玩意兒,而民間藝術無不是以勞力堆積成的。很自然的,受現代機械化所賜而變為富有的人們,逐漸厭倦機械製品,而喜愛手工製品。所以各落後國家在現代化過程中急於拋棄的東西,正是富有的西方國家人們所喜愛的東西。

所以研究民間藝術要注意製作的程序與技術,考究其淵源,並了解其特殊意義。比如臺灣的木雕有一大部分特色乃因使用樟木所致。比較上說,樟木不易碎裂,沒有明顯的木紋,木性不彰,質軟易雕,可塑性甚大。這一點與本省盛行的深透、細緻而寫實的木雕有直接的關係。日本的現代木雕常使用有明顯木紋的針葉木,因此有強烈的造型感,並受木紋之統一。又如本省廟宇之龍柱早期者多為來自大陸之工匠所雕之花崗石柱。花崗石質硬、顆粒粗,故雕刻之形體粗渾有力,有石破龍出之勢。後期之石雕使用觀音山石,為一種砂石質軟色暗、顆粒細小,故可深刻、細刻,與木雕幾無分別。研究民間藝術分析其民俗成份與手工藝成份可以用來衡量民藝傳統在保存與發展上的種種可能性,可以更廣泛的,更深刻的促進大眾對民間藝術的了解,引起群眾對民間藝術真摯的興趣。

台灣第一本完整記錄本國古蹟的歷史變遷、消失、新生與轉化的過程!

歷史建築學家李乾朗的首度回顧,數百年來台灣種族與社會的遷徙流變、統治者遞嬗對於時代建築的種種作為!

全球最美公共藝術作品的創作歷程、藝術家一生就為了成就一件代表作!

被評選為世界最美麗的公共藝術作品,在高雄的美麗島捷運站中的〈光之穹頂〉,它的誕生故事終於被書寫出來了。從作品的委託、製作過程,到創作歷程的完全揭露。

建築大師暨博物館公眾美學的先驅──漢寶德,亦是文物資深玩家,他不以珍奇貴重為尚,不汲營於市場價值,而要以獨特的漢氏觀點,探尋古玉、青銅器、碑柱、陶瓷等華夏文物的淵源與品賞趣味,生動再現骨董文物橫亙古今、令眾生癡迷的種種情貌與故事。

聚焦現當代藝術市場新浪潮!

2017年現當代經典拍品實錄、華人亞洲區排行完整呈現!

【華人】趙無極《29.01.64》2億港幣刷新個人拍賣紀錄

【日本】草間彌生持續引領國際風潮

【韓國】金煥基制霸韓國拍場

【其他】印度、東南亞新生代穩定聚焦

綜觀市場消長,掌握投資風向!藏家必備的最佳拍賣市場指南!

《2015文物拍賣大典》是當今拍賣市場上,資料最豐富的工具書。本書收錄港台、大陸、歐美各大拍賣公司2014年春秋兩季的拍賣精品,分門別類為讀者完整呈現八大類五千多筆拍品精美圖文紀錄。

從模仿、表現、形式、現代性、抽象和再現……探究繪畫的脈絡與發展!

我們該如何觀看、如何思索我們所見的景物?我們能不能相信畫裡的東西?現代藝術是怎麼一回事?過去兩百年來,改變繪畫本質的因素是什麼?古代的繪畫,又是如何一步步達到今天的狀態?

建築與環境影響著人類行為,也反映出人類的生活模式。

我們所居住的城市,應該被打造成什麼樣子?

韓國建築師俞炫準,細究古今、詳探東西方空間與時間,綜觀「建築」、「城市」與「生活」的獨特視角與深刻洞察。

何謂漫畫?讓您一覽日本、美國、歐州國際三大漫畫潮流

本圖錄收錄參與展覽之漫畫藝術家作品與相關文章,藝術家有尼古拉.德魁西、馬克安瑞.馬修、艾瑞克.利倍舉、伯納.伊斯列、荒木飛呂彥、克里斯.杜利安、大衛.普多姆、艾提安.達文多、恩奇.畢拉、菲立浦.度比&方陸惠、谷口治郎、常勝、61chi、小莊、簡嘉誠、TK章世炘、阿推、麥仁杰等19位。

本書以卡拉特拉瓦恆常的靈感來源「人體、自然、光線與材料、藝術與建築」四大章來做構思之陳述,分別以蘇黎世斯塔德荷芬火車站、杜拜河港塔、紐約聖尼古拉斯希臘東正教教堂、卡塔爾沙爾克跨海大橋為作品分析。首次曝光卡拉特拉瓦的多幅手繪草圖與雕塑等創作,以及他的生活創作點滴與日常藝術信仰,一字一句有如樹葉間落下的光影,如音符或小詩篇般地娓娓道來。